Медиа-пространство регулярно взрывается новостями об открытии очередного месторождения, которое претендует на звание крупнейшего. Как правильно читать такие новости и вкладывать деньги в действительно перспективные месторождения?

Разбираемся вместе с экспертом ФБУ «ГКЗ» и ФГКУ «Росгеолэкспертиза» Артемом Васильченко, а также другим экспертом, пожелавшем сохранить инкогнито.

Почему важно правильно читать новости

Новости об открытии месторождений нередко содержат преувеличения, неточности или неполные сведения. Это происходит как из-за стремления авторов привлечь внимание, так и из-за недостаточной компетентности ньюсмейкеров. Иногда одно неверно использованное слово способно исказить смысл сообщения, превратив обычный пресс-релиз в громкую сенсацию.

История также знает случаи умышленного искажения данных, и некоторые из них стали известны далеко за пределами профессионального сообщества. Так, благодаря кинематографу широкую огласку получил скандал с канадской компанией Bre-X, которая в 1993 году выкупила участок земли на реке Бусанг на индонезийском острове Борнео. К 1997 году запасы золота на Бусанговском месторождении оценивались в 6,2 тысяч тонн, а рыночная капитализация компании выросла до 4,4 миллиардов долларов. Однако, когда совместное предприятие (Bre-X, индонезийское правительство и американская Freeport McMoRan) приступили к добыче золота, оказалось, что данные по сырьевой базе сфабриковал начальник проекта, геолог Майкл де Гузман, добавлявший в пробы руды стружки золота со своего обручального кольца.

По следам этой истории Голливуд создал фильм «Золото», а разработчики международного стандарта отчетности о ресурсах и запасах полезных ископаемых (Кодекс JORC) пересмотрели кодекс, усилив требования к отчетности.

Ресурсы и запасы: в чём разница

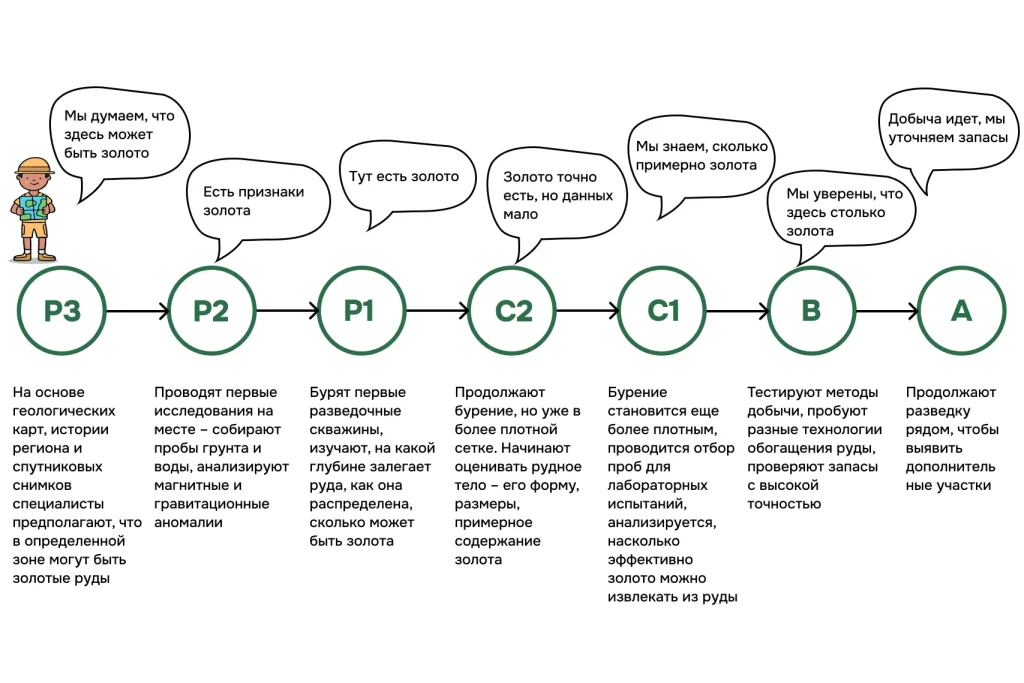

Ресурсы – по сути, это предположение (прогноз) о наличии на определенном участке полезного ископаемого, например, золота. Такое предположение специалисты горнодобывающей отрасли могут сделать на основе изучения исторических данных, геологических карт, спутниковых снимков. По степени изученности они делятся на три категории: P3, P2, P1 (здесь и далее речь пойдет о твердых полезных ископаемых).

«Мы, скорее всего, не знаем его [полезного ископаемого] точное залегание в недрах, не можем судить о его геометризации, его качественные и количественные характеристики у нас под большим вопросом. Это особенно касается категории P3. P3 –– если очень грубо, это буквально ткнуть в любое место на карте и сказать, что здесь есть такое-то полезное ископаемое». Артем Васильченко

Предположив наличие золота на какой-то территории, специалисты проводят дополнительные исследования для выделения конкретных перспективных участков и их детальное изучение.

«Ресурсы – это про потенциал, но не факт, что они могут быть превращены в запасы. При этом с повышением категорийности (от Р3 к Р1) уменьшается неопределенность и повышается вероятность обнаружить прогнозируемое полезное ископаемое, но все также это лишь ожидания по количеству ископаемого на территории без его геометризации в недрах». Артем Васильченко

Запасы – это уже подтвержденное предположение о наличии на определенном участке полезного ископаемого. В зависимости от степени изученности они делятся на четыре категории (C2, C1, B, A) и задача каждого этапа изучения месторождения состоит в как в общем повышении категорий запасов (С2 в С1, С1 в В и т.д.), так и увеличении количества запасов высоких категорий (С1, В, А) на месторождении.

Справка: Категории запасов

C2 – предполагаемые запасы. Про запасы этой категории геологи знают, что на определенном участке есть определенное полезное ископаемое, например, золото, но требуется больше данных, чтобы оценить его количество.

C1 – оцененные запасы. Геологи уже пробурили сеть скважин, сделали предварительные расчеты и понимают, что золота на участке достаточно для добычи.

B – установленные запасы. Золотоносная жила уже хорошо изучена, но детали, например, небольшие изменения в качестве руды, могут проявиться только при добыче.

A – полностью разведанные запасы с высокой точностью оценки количества и качества золота. Например, уже добытая золотая руда на складе.

«Запасы по отношению к начальным прогнозным ресурсам могут измениться как в большую, так и в меньшую сторону. Практически всегда при апробации прогнозных ресурсов, учреждение, апробирующее эти ресурсы, по тем или иным причинам применяет понижающий коэффициент. Лучше показать меньше на данной стадии. После оценки запасов изменения от оцененных до разведанных и эксплуатационных, уже, как правило, незначительные, но это зависит от группы сложности месторождения»

Артем Васильченко

Поиски, оценка и разведка месторождений

Изучение месторождений происходит в несколько этапов и задача каждого из них – повышение уровня достоверности данных о запасах, то есть категории запасов.

На первом (поисковом) этапе проводятся мелко- и среднемасштабные съемки (геологическая,геофизическая и литогеохимическая), по результатам которых составляются тематические карты соответствующего масштаба.

Как проводятся геофизические исследования методом гравиразведки, читайте в материале о полевых работах на Юконе.

Если есть вероятность найти полезные ископаемые (обнаружены ореолы рассеяния, геофизические аномалии и пр.): специалисты проходят заверочные канавы, бурят первые поисковые скважины по достаточно редкой сети, продолжают изучать перспективные участки с помощью геохимических и геофизических методов. Собранные на этом этапе данные, если месторождение перспективное, направляются на апробацию.

«Апробировать – это значит подтвердить достоверность оценки прогнозных ресурсов. Но мы пока не можем их отрабатывать, а должны изучать дальше»

Артем Васильченко

Как правило, геологическую съемку и, реже, поиски выполняют региональные геологические службы за счет бюджетных средств. После апробации профильные организации (ЦНИГРИ, ЦНИИГЕОЛНЕРУД и т.д.) «нарезают» участки и передают материалы по каждому из них в Роснедра для формирования лицензионных участков недр и выставления на аукцион для последующей разведки и добычи полезных ископаемых.

Следующий этап разведочных работ называется оценкой и предполагает более масштабный объем бурения или проходки горных выработок. Оценку выполняет компания, победившая на аукционе и получившая лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых на данном участке. На основе полученных на этом этапе данных специалисты составляют технико-экономическое обоснование (ТЭО) временных разведочных кондиций с подсчетом запасов и направляют его на экспертизу в Государственную комиссию по запасам (ГКЗ). После утверждения данных материалов месторождение считается оцененным.

Наконец, на этапе разведки геологи уточняют геологическое строение месторождения, форму и особенности залежи, минеральный и компонентный состав и свойства для дальнейшей переработки и обогащения полезных ископаемых. На основе собранных материалов в ГКЗ направляется ТЭО постоянных разведочных кондиций с подсчетом запасов. В последующем эти данные ложатся в основу технического проекта отработки месторождения, проектной и рабочей документации.

Как снизить предпринимательские риски, инвестируя в месторождения

В большинстве случаев, первый этап изучения месторождений и апробация результатов проводится за счет государства, которое потом формирует лицензии на геологическое изучение или разведку и добычу полезного ископаемого и продает их на аукционе, привлекая таким образом финансирование в том числе для региональных геологоразведочных работ.

Но можно взять на себя предпринимательские риски и получить лицензию «по заявительному принципу», то есть с минимальными начальными выплатами и без аукциона. Успешный пример разведки по заявительному принципу – месторождение золота «Роман» в Якутии неподалеку от действующих рудников Гросс и Таборный. Его обнаружила компания Nordgold (международное подразделение «Северстали») с помощью аэроэлектроразведки. Подтвержденные запасы золота на месторождении оцениваются в 49 тонн, его добыча запланирована на 2026 год.

Однако получение лицензии «по заявительному принципу» связано с высоким риском потерять деньги, поэтому крупные горнорудные компании чаще предпочитают приобретать лицензии на разведку месторождения с аукциона, несмотря на то что наличие балансовых запасов в пределах лицензионного участка повышает его стартовую цену.

Бывают случаи, когда количество и качество запасов, поставленных на государственный баланс, не соответствует действительности, рассказал другой эксперт, к которому редакция обратился за дополнительными разъяснениями. Однако такие случаи единичны и никак не являются результатом системной ошибки в методическом подходе

В целом, российская методика подсчета запасов является достаточно надежной, хотя и имеет ряд особенностей. Так, экономическая оценка месторождения часто не учитывает затрат на внешнюю инфраструктуру – строительство дорог, ж/д станций, терминалов, обеспечение электроэнергией и многое другое, что является критически важным, особенно для объектов в слаборазвитых регионах.

«Для максимально корректной оценки геологической изученности месторождения и его перспектив, представляется оптимальным использовать российский подход к построению геологической модели и подсчету запасов, оценку же экономической составляющей правильнее делать в более широком масштабе, в том числе – учитывая затраты на инфраструктурные объекты»

Эксперт

Как проверять новости: делаем фактчекинг и обращаемся к профессионалам

Чтобы получить примерное представление о потенциале нового месторождения, в первую очередь стоит обратиться к первоисточнику новости. Как правило, это пресс-релиз горнодобывающей компании, в котором могут содержаться сведения о категории подтвержденных запасов и перечне выполненных работ.

Помимо этого, в Едином фонде геологической информации можно найти карты геологической изученности, отчеты и протоколы по интересующему участку.

Серьезно настроенным инвесторам, не имеющим крепкого геологического бэкграунда и доступа к фондам, стоит обратиться в аудиторские компании. Аудиторы проанализируют материалы изучения месторождения, в том числе результаты геологоразведочных работ и построенную по ним трехмерную модель месторождения, способы отработки месторождения, способы обогащения руды, принятые экономические предпосылки и многое другое. В итоге такого анализа у инвестора появится четкое представление о рисках будущего предприятия и его экономической эффективности.

Читаем и разбираем новость

В январе 2024 года появилась новость об открытии крупнейшего месторождения золота с 1991 года – «Совиное» на Чукотке.

Новость ссылается на сообщение компании «Атомредметзолото» (горнорудный дивизион госкорпорации Росатом, далее — АРМЗ), согласно которому подтвержденные запасы золота превышают 100 тонн.

В свою очередь, в пресс-релизе АРМЗ приводятся следующие данные:

«В конце декабря прошлого года Государственная комиссия по запасам твердых полезных ископаемых Федерального агентства по недропользованию утвердила заключение по подсчету запасов золоторудного месторождения Совиное в Чукотском автономном округе. Таким образом, теперь месторождение Совиное по степени изученности относится к оцененным месторождениям третьей группы сложности геологического строения. Балансовые запасы месторождения составляют 86 тонн золота и 29 тонн серебра».

Несмотря на некоторые разночтения в цифрах новости и пресс-релиза (ньюсмейкер добавляет к балансовым запасам забалансовые), в этом случае можно говорить о предпосылках обнаружения крупного золоторудного объекта на «Совином» — месторождение находится в Пильхинкууль-Рывеемском руднороссыпном узле, где за последние шестьдесят лет было добыто около 300 тонн россыпного золота. Изучение же рудного золота, ставшего источником золота россыпного, велось в крайне ограниченном объеме.

Читайте кейс, как с помощью геофизических методов было обнаружено месторождение лития: Как найти литийсодержащие пегматиты наземной гравиразведкой.

Качество работ, выполненных на стадии оценки месторождения, не вызывают нареканий у экспертов. Однако экономическая оценка эффективности освоения месторождения, по мнению эксперта, к которому редакция обратилась за дополнительными разъяснениями выполнена однобоко: затраты на строительство источников энергии, портовой инфраструктуры и дорожной сети были оценены слишком оптимистично.

«В итоге имеем оцененное (стадия разведки еще не окончена) месторождение, почти 100 тонн золота, экономический эффект освоения его (по выполненной альтернативной оценке экономики) в данный момент отрицательный. Тем не менее, есть перспективы расширения МСБ кластера за счет изучения участков Дор и Рывеем»

Эксперт

Таким образом, новость об открытии месторождения «Совиное» формирует чересчур оптимистичный взгляд на его рентабельность.

Разбираемся сами или привлекаем специалистов

Инвестиции в добычу полезных ископаемых — это сложный процесс, требующий внимательного изучения. Громкие заголовки о новых месторождениях не всегда соответствуют действительности, а оценка запасов – дело непростое. Чтобы не потерять деньги, важно понимать разницу между ресурсами и запасами, разбираться в этапах разведки и учитывать возможные риски. Проверка фактов, обращение к профессионалам и использование надежных источников информации помогут принять взвешенное решение. СТА

Есть опыт инвестиций в геологоразведку? Поделитесь своим мнением в комментариях!

Юлия

Всегда рада общению. По роду деятельности как раз таки много лет занималась оценкой по ГКЗ, сейчас переводим запасы полиметаллических и золотых месторождений Казахстана из стандарта ГКЗ в ресурсы и запасы по стандарту KAZRC (JORC).

Мария Костина

Ого, у вас крутой опыт! Мы как раз всегда рады пообщаться с практиками. Если будет желание поделиться кейсами или нюансами перевода запасов из ГКЗ в KAZRC (JORC), будем рады взять у вас комментарий для статьи. Такая экспертиза сделает статью полезной для коллег.

Юлия

Обращайтесь

Юлия

Статья написана в соответствии со стандартами ГКЗ, а не JORC, потому как там не все так однозначно с категориями и обычно С2 это всего лишь ресурсы, одной степенью разведанности там не обойтись

Да и вообще, чтобы ресурсы перешли в запасы применяют модифицирующие факторы, доп. исследования и проч. Не все так просто.

Мария Костина

Вы правы, между системами ГКЗ и JORC есть принципиальные различия, и в статье акцент сделан именно на подходе ГКЗ, поскольку он более привычен для российской аудитории. По ресурсам и запасам – согласны, одной степенью разведанности не обойтись, нужна еще информация. В статье мы затронули эту тему в общем контексте, но готовы подробнее раскрыть нюансы в будущих материалах.

Спасибо за ваш комментарий! Если у вас есть интерес к сравнению классификаций или к конкретным примерам – можем обсудит