Есть ли возможности для развития карьеры в науке? И чем конкретно занимаются ученые минералоги? Как устроена работа преподавателя в университете? Обо всем этом и многом другом мы узнаем у Тараса Паникоровского, кандидата геолого-минералогических наук, доцента Мурманского университета и автора канала «Природа и минералы Кольского полуострова».

Как я выбрал науку и Север: путь в минералогию

Обычно люди стремятся остаться жить и работать в больших городах: например в Лондоне, Москве или в Санкт-Петербурге. Здесь больше возможностей для развития и можно построить успешную карьеру. Но у героя нашей статьи немного другое мнение.

В 2009-м году я не был ещё учёным, а просто приехал на Кольский на полевую практику после 3-го курса университета. По прибытии на место мы отправились в экспедицию изучать минералогию Ловозерского массива, где я и познакомился с коллективом. Это известные в геологическом мире люди: Виктор Яковенчук, Яков Пахомовский, Григорий Иванюк.

Да и сама рабочая атмосфера тут особенная, очень душевная, теплая. Чувствуется, что коллектив любит то, что делает. Бывало, в выходной день придешь на работу, достанешь недопитое с праздников красное вино и фотографируешь образцы. Где еще такое возможно? (смеется)

Первое, что меня впечатлило, это люди. Приезжаю прямиком с поезда в поле, готов совершать научные открытия, и вдруг вижу, как сидят обычные с виду мужики и вяжут березовые веники. Они тут же вручают мне ветки — давай, работай. Сразу стало понятно, что на Севере без юмора не выжить.

На Кольском невероятная природа. Зимой полярная ночь, снег, мороз, а летом расцветает яркими красками тундра, и солнце не заходит за горизонт. Конечно же это произвело на меня впечатление.

После окончания аспирантуры в 2017-м, когда появилась возможность жить и работать на Севере, я сразу же согласился. Одновременно с этим стал заниматься научной и преподавательской деятельностью.

Ощущается ли на Кольском оторванность от остального мира?

Когда нужно срочно добраться до Москвы, то я в тот же день покупаю билет. Дорога до аэропорта занимает минут 30, приезжаю чуть заранее, сдаю багаж и через 2,5 часа я уже в столице.

Когда жил в Петербурге, то многое зависело от пробок в городе. Пока доедешь, пока отстоишь очередь, уже полдня прошло. В среднем на дорогу до Москвы уходило часа 4. Разница очевидна.

У меня нет ощущения, что мы живем где-то на окраине. А если учесть, что тут зарплаты выше: за счет северных надбавок, то все неудобства легко компенсируются. Да, есть свои особенности, связанные с погодными условиями и продолжительностью светового дня, но и к этому привыкаешь.

Хочется спать, но надо работать. Даже кофе не спасает.

Заметил, что местные во время полярной ночи живут в более размеренном темпе. И я тоже приспособился: спокойно гуляю, больше сплю и ем.

В полярных широтах меньше содержание кислорода. Его уровень приблизительно такой же, как на Кавказе на высоте 3 тыс. км. И это очень чувствуется — организму нужна энергия и больше времени на восстановление.

Преподавание в науке: рутина или вдохновение?

Что привлекает ученого в преподавании? Со стороны может показаться, что работа со студентами имеет рутинный характер и отнимает довольно много времени. Когда же тогда совершать открытия и писать научные труды? Тарас Паникоровский так не считает:

Когда работаешь в академии наук, то тебя окружает возрастной коллектив. Это серьезные ученые, важные и уважаемые люди. В университете же все совсем иначе, энергичнее и веселее. Я и сам часто использую юмор в преподавании и считаю, что это важно для подачи материала.

Единственное, без ученой степени работать получится только старшим преподавателем. Но это дело поправимое. Зато появляется возможность привлечь молодежь в науку. Нам очень нужны те, кто будет заниматься геологией и совершать открытия.

Может ли преподаватель не заниматься наукой?

Многие мои коллеги полностью посвятили себя преподаванию. Они читают лекции и ведут семинары. Тут все зависит от человека. Если нравится взаимодействовать со студентами, то почему нет?

В преподавании есть своя специфика: каждый год приходят новые студенты, и ты им рассказываешь, по сути, из года в год тоже самое и это может надоесть.

Поэтому я стараюсь регулярно обновлять материалы, ищу новое и интересное, о чем хотелось бы рассказать. И, конечно же, тут многое зависит от подачи: когда читаешь лекцию с юмором, то и студентам будет интереснее, и ты сам чувствуешь контакт с аудиторией.

На вводной лекции я говорю своим студентам, что минералогия — это одна из самых древних наук. Показываю картинки австралопитеков и неандертальцев, где по пояс голые мужчины сидят у костра с копьями и украшениями. А после прошу определить: кто на рисунке минералог, а кто геммолог. Начинается оживленная дискуссия, молодежь пытается что-то друг другу доказать, объяснить. Отличный способ разнообразить учебный процесс и расслабить атмосферу.

Для меня, как преподавателя, важно, чтобы информация студентам запомнилась. А для этого нужно давать материал ярко, делать акцент на интересных деталях. Только так в головах ребят останутся настоящие знания. И их они будут после использовать в работе или в научной деятельности.

Отличный пример, как нужно работать с аудиторией – это лекции моего преподавателя Анатолия Александровича Золотарева. Когда он рассказывал про открытие новых минералов, то задавал такой вопрос: «Как вы назовете новый открытый минерал?» Варианты были типичные, как в учебнике: по месту находки или в честь друга.

На это всегда следовала категоричная реплика:

— Неправильно! Новый минерал вы должны будете назвать в честь меня, своего преподавателя.

Вот такая небольшая шутка, но после нее уже внимательнее слушаешь материал.

Как преподаватели относятся к списыванию на экзаменах?

За всех не скажу, но своим студентам я даю возможность пользоваться любыми материалами и конспектами. Списывайте, пожалуйста! Но после задам вам 3–4 вопроса, и сразу станет понятно, выучили или списали.

Когда на экзамене возникает спорная ситуация, то задаю студенту вопрос: «А что бы вы сами поставили себе за такой ответ?» Интересно послушать аргументированное мнение. На моей памяти был только один случай, когда студент занизил себе оценку.

А вообще, у нас в геологии очень сложно с демографией. Мы не можем, скажем, как в Москве, пачками отчислять студентов, даже если очень хочется (тяжело вздыхает). Приходится выкручиваться. К примеру, я определил для себя минимальный уровень знаний, который студент должен показать. Если он отвечает на самые базовые вопросы, то заслуженную тройку получит. А если с первого раза не вышло, то идет на второй круг: учит, читает и пересдает. К сожалению, это отнимает мое личное время, но другого выхода, чтобы оставить хоть-какие-то знания в головах, пока не нашел.

Что сейчас важнее: заучивать информацию или уметь быстро найти нужное в интернете?

Геолог, который будет работает в поле, должен знать минералы в лицо. Считаю, что те знания, которые есть в нашей голове — это самое главное. Найти в интернете можно все что угодно. Но если ты где-то в Якутии, без интернета, держишь в руке неизвестный минерал, то только настоящие знания помогут его определить.

Если ты учился в университете, сдавал экзамены, тысячу раз просматривал фотографии и образцы, то хочешь или нет, но запомнишь, например похожий на сахар апатит. Ведь это из-за него тебе когда-то “негодяй преподаватель” поставил «4» вместо заслуженной «5».

Можно ли научиться геологии или минералогии без выездов в поле?

С трудом представляю себя настоящего минералога, который ни разу не был в поле. Могу точно сказать, что самое запоминающееся для студентов, это практика. И, к тому же, чтобы человек что-то запомнил, он должен увидеть это своими глазами.

Лучше один раз увидеть настоящий минерал, чем сотню раз услышать о нем или прочитать.

Отдельные дисциплины действительно можно проводить онлайн или в аудитории. Но для более серьезного понимания материала все-так необходимо потрогать и пощупать. Без этого в нашей работе совсем никак не обойтись.

Особенно такой подход важен в работе с детьми. Когда ребенок со школы получает яркие впечатления, то у него появляется стойкое ощущение, что минералогия это интересно. И позже, при выборе профессии, именно этот момент может сыграть решающую роль.

Как попасть на минералогические экскурсии человеку, который не имеет отношения к профессии?

Я провожу такие экскурсии для тех, кто интересуется минералогией, это довольно узкий круг любителей. Никаких запретов нет, но для совсем постороннего человека шанс поучаствовать все-таки невелик. Одного желания найти красивый камешек будет не достаточно. Нужно иметь хоть какое-то минимальное представление о минералах, соответствующее снаряжение и инструменты.

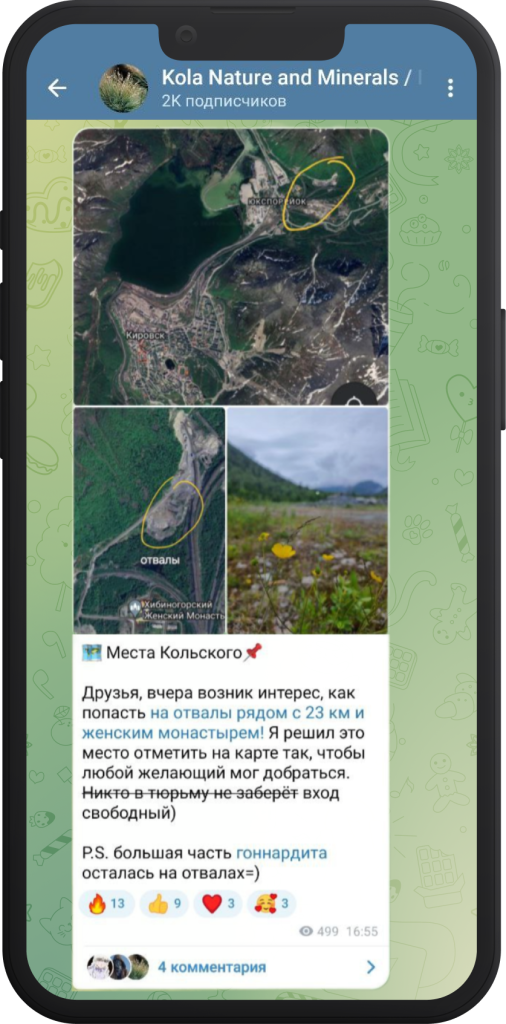

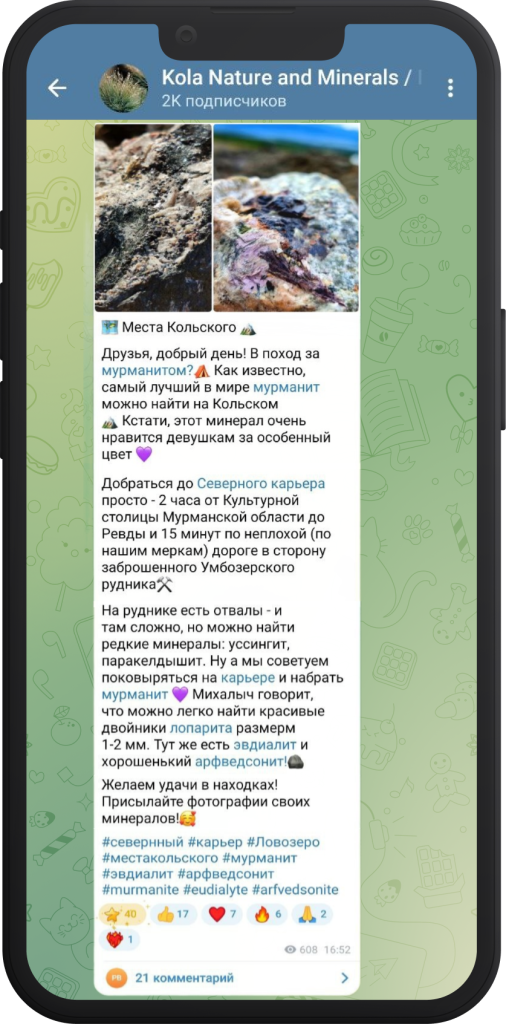

Мы часто публикуем координаты доступных точек, куда легко попасть, и где можно что-то найти. Так было с хибинскими сапфирами. Их координаты есть в открытом доступе. Каждый желающий может отправиться на поиски и пополнить свою коллекцию минералов.

Но надо понимать, что с точки зрения минералогии намного интереснее работать на действующих рудниках, где есть свежие вскрытые породы. Единственное, чтобы туда попасть, необходимо оформить пропуск, написать официальный запрос, получить согласование. А это довольно длительный процесс. Поэтому, к тому моменту, как ты попадешь на место, интересных экземпляров минералов может уже не остаться.. Но шанс есть всегда, и мы им пользуемся.

Важно знать, как выглядит минерал. Я своим студентам говорю: «А вы попробуйте найти пегматит в первозданном виде, а не готовенький, где его уже разобрали. Если вам это удастся, то наберете самых чудесных образцов».

Ну а если длительные поиски кажутся вам сильно затратными по времени, или вы не любите прогулки на свежем воздухе, тогда пополнить личную коллекцию будет проще на одной из выставок. Такие проходят во многих городах нашей страны.

Новые минералы: как их искать и для чего они нужны

На поиски новых, ранее неизвестных человечеству минералов отравляются не только ученые, но и коллекционеры. Попытаемся разобраться, насколько сложно стать первооткрывателем в области минералогии.

Можно ли открыть новые минералы, или уже все давно найдено?

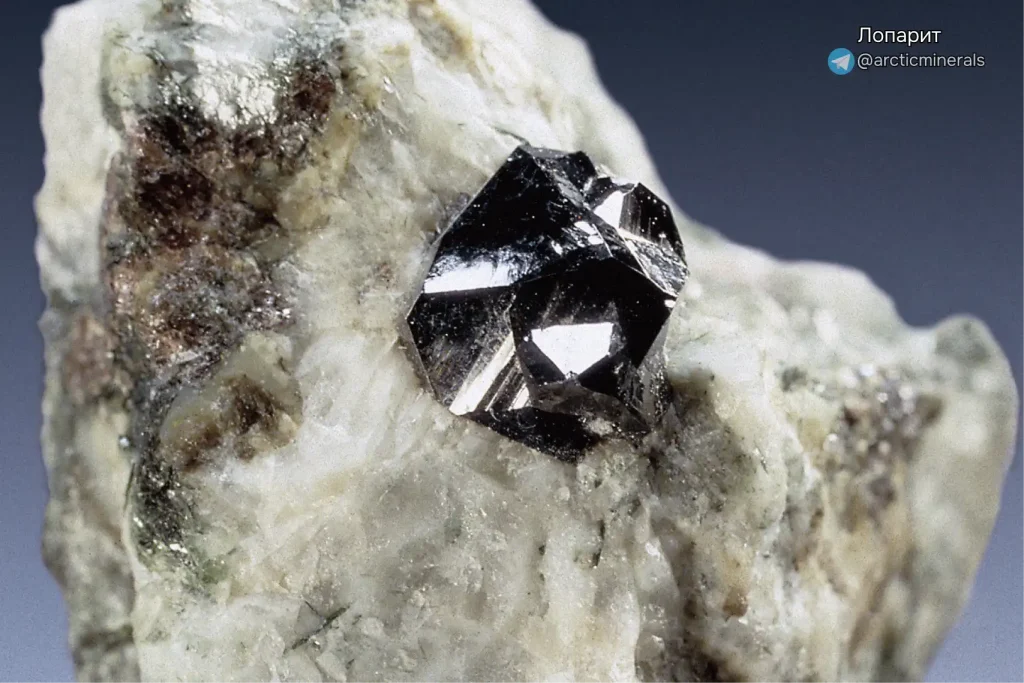

Всего сейчас открыто около 6 тысяч минералов, и обнаружение любого нового – это всегда значимое событие для научного сообщества. Но тут стоит различать две ситуации. В первой: мы заранее догадываемся, что существует некий новый минерал с конкретными свойствами. Поэтому, когда его находят, то просто заполняют пустую ячейку в таблице и, с чувством выполненного долга, занимаются наукой дальше. Например, так было с многими минералами надгруппы апатита.

Второй вариант — это когда обнаруживается действительно что-то совершенно новое. И такое тоже временами случается.

Как-то раз мы возили иностранную делегацию научной конференции в Хибины. Откололи первый попавшийся образец, а он оказался новым эвдиалитом. А кто-то годами по горам бегает — и ничего. Вот такая удивительная история.

В мире есть всего несколько человек, которые специализируются на открытии новых минералов. Выглядит этот процесс как соревнование. Кто первый обнаружил, тот и молодец. Но чтобы совершить такое открытие, потребуется довольно много времени, денег, профессиональные оборудование, экипировка, серьезная подготовка и понимание «что и где ты будешь искать».

А вообще, случаи бывают разные. Иногда коллекционеры пересматривают свои старые образцы с целью разложить по ячейкам и подписать. Для этого нужно провести диагностику, посмотреть химический состав, измерить параметры элементарной ячейки. (Прим. ред.: Элементарная ячейка кристалла — это тот минимальный воображаемый объём кристалла, трансляции которого в трёх измерениях позволяют как из кирпичиков построить трёхмерную кристаллическую решётку в целом). И в результате оказывается, что у тебя на ладони лежит новый, неизвестный науке минерал.

Есть ли практическая польза в открытии новых минералов?

У ученых, в отличие от коллекционеров, всегда есть практический интерес. Мы стремимся не просто найти что-то новое, но еще и полезное. Важно, чтобы минералы приносили пользу всему человечеству.

Так получилось с минералами группы иванюкита. В их составе присутствуют атомы калия и натрия, которые расположены в порах структуры. Благодаря им, минерал легко обменивает катионы, и его можно использовать в качестве сорбента. На практике это применяется для извлечения радионуклидов из жидких радиоактивных отходов. Поэтому открывать минералы ради галочки я не стремлюсь.

Если эта статья была вам интересна, то предлагаем ознакомиться с еще одним материалом на сайте: Металлы в твоем смартфоне.

О романтике в жизни ученого минералога

Есть мнение, что труд ученых оплачивается довольно скромно. Я скажу так: если ты любишь свою работу и идешь к поставленной цели, то сможешь жить достойно. Пиши статьи, занимайся наукой, получай гранты — и твой заработок будет сопоставим с депутатским. Я знаю несколько таких реальных примеров. У меня четверо детей, а так как жена в декрете, то приходится стараться работать.

Профессия минералога полна романтики. Не знаю где еще бы довелось так много времени проводить на природе, занимаясь поисками красивых камешков, рассматривая мимоходом северное сияние над головой.

Кстати, иногда я беру на работу старшую дочь. Однажды мы отправились на поиски арктита. Искали его с ультрафиолетовыми фонариками в потемках, под проливным дождем. Кстати, несколько приличных образцов нашли, да и эмоций получили море, даже зайчика увидели, когда он мимо нас пробегал. За одно это уже можно любить профессию минералога.