Алмазы — не только ювелирное сырьё, но и стратегический ресурс. Россия занимает первое место в мире по объёму добычи, опираясь на месторождения в Якутии и Архангельской области. Однако лидерство под угрозой: крупнейшие трубки истощаются, новые объекты не вводятся в разработку, а геологоразведка не поспевает за темпами выработки.

Об этом знает Владимир Сергеевич Щукин — геолог с почти 50-летним стажем, который участвовал в открытии алмазных трубок в России и Канаде и разрабатывал методы прогноза месторождений. Вместе с ним разбираемся, в каком состоянии находится отрасль, почему возникают риски и что можно сделать, чтобы Россия не потеряла одну из своих важнейших позиций в добывающей промышленности.

География алмазов: где в России ищут и добывают драгоценные камни

Алмазы в России добывают компании в нескольких ключевых регионах. Основной район — Якутия: здесь расположены крупнейшие в стране кимберлитовые трубки и ведется основная часть добычи. Второе место занимает Архангельская область. Кроме них, россыпные месторождения встречаются в Сибири и на Урале, а в одном из самых северных уголков страны — Попигайском кратере — обнаружены уникальные импактные алмазы. Рассмотрим эти районы подробнее.

Якутия — основной район добычи алмазов в России

Здесь сосредоточено более 80% всех запасов, включая крупнейшие кимберлитовые трубки. Самые известные — Мир (194,1 млн карат), Удачная (184,1 млн) и Юбилейная (94,77 млн). Эти месторождения отличаются высокой алмазоносностью: из тонны породы здесь получают более трёх карат.

Добыча ведётся как открытым способом — в карьерах, так и под землёй. Открытая отработка применяется на трубках Юбилейная, Зарница, Нюрбинская и Ботуобинская. Когда карьер вырабатывается, переходят к шахтной добыче: так устроены рудники Айхал, Интернациональный и подземный блок на Удачной. Карьер Мир — одно из старейших месторождений — уже закрыт, а шахта была затоплена в 2017 году после аварии. Коренные месторождения в регионе дают около 94% всех запасов, а россыпи, которые вымылись из трубок, — лишь 6%.

Архангельская область: перспективы и вызовы

Второй по значимости район добычи алмазов в России — Архангельская область. Здесь работает трубка имени В. Гриба, одно из крупнейших месторождений, где добываются алмазы высокого качества, сопоставимые с якутскими. Однако открытый карьер быстро истощается: по прогнозам, его ресурса хватит только до 2027 года, после чего возможен переход на подземную добычу. Это существенно повлияет на экономику проекта: если шахтный метод окажется нерентабельным, объемы добычи могут снизиться почти на 50%.

В регионе также расположено Ломоносовское месторождение, включающее шесть кимберлитовых трубок. Однако содержание алмазов здесь сравнительно низкое — от 0,09 до 1,4 карата на тонну породы. По словам Щукина, в 1990-х разведку тормозила компания De Beers — по сути, намеренно. Тогда она контролировала большую часть мирового рынка алмазов и не была заинтересована в запуске нового крупного проекта, который мог бы обрушить цены. Кроме того, экономическая нестабильность в России делала разработку слишком рискованной. Позже месторождение перешло под контроль АЛРОСА, но активнее освоение так и не пошло. Несмотря на это, добыча на Ломоносовском месторождении планируется вплоть до 2043 года.

Другие регионы: скромные алмазные следы и мнимые гиганты

Помимо Якутии и Архангельской области, месторождения алмазов в России встречаются и в других регионах, но в значительно меньших объёмах. Например, в Пермском крае на россыпях в бассейне реки Вишера сосредоточено лишь около 0,17% запасов полезных ископаемых, а в Иркутской области — 0,01%, на Шелеховской россыпи. Эти участки не имеют промышленного значения и разрабатываются ограниченно.

Иногда встречаются на первый взгляд «гигантские» месторождения — как, например, Попигайский метеоритный кратер в Красноярском крае. Он содержит 268 млрд карат импактных алмазов, образовавшихся после удара метеорита более 35 млн лет назад. Но эти камни — не ювелирные, а технические, и находятся в труднодоступной арктической зоне. Их добыча потребовала бы миллиардных инвестиций и сложной логистики, а рынок для таких алмазов пока ограничен. Поэтому в реальности такие запасы пока остаются лишь геологическим курьёзом.

Миллиарды лет под землёй: как образуются алмазы

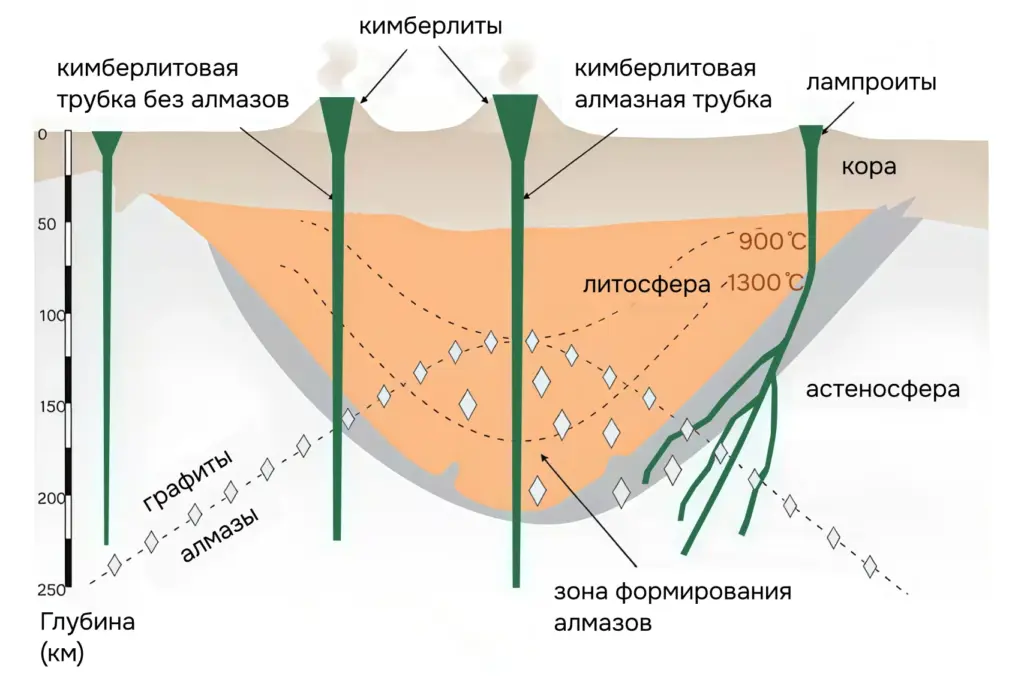

Алмазы формируются в недрах Земли, в условиях, при которых ни один другой минерал не может выжить. Они рождаются на глубине 150–250 км в верхней мантии, где давление достигает 45 000–60 000 атмосфер, а температура — от +900 до +1100°C. Если давление ниже — углерод не кристаллизуется, а если температура слишком высокая — он превращается в графит, как в простом карандаше.

Рожденные под землёй, алмазы миллионы лет остаются в глубинах. Их формирование происходит в так называемых кратонах — древних и стабильных участках земной коры с толстой литосферой. Именно такие условия есть в алмазоносных регионах Якутии, Канады, Южной Африки и Австралии — основных районах добычи руд и алмазов в мире.

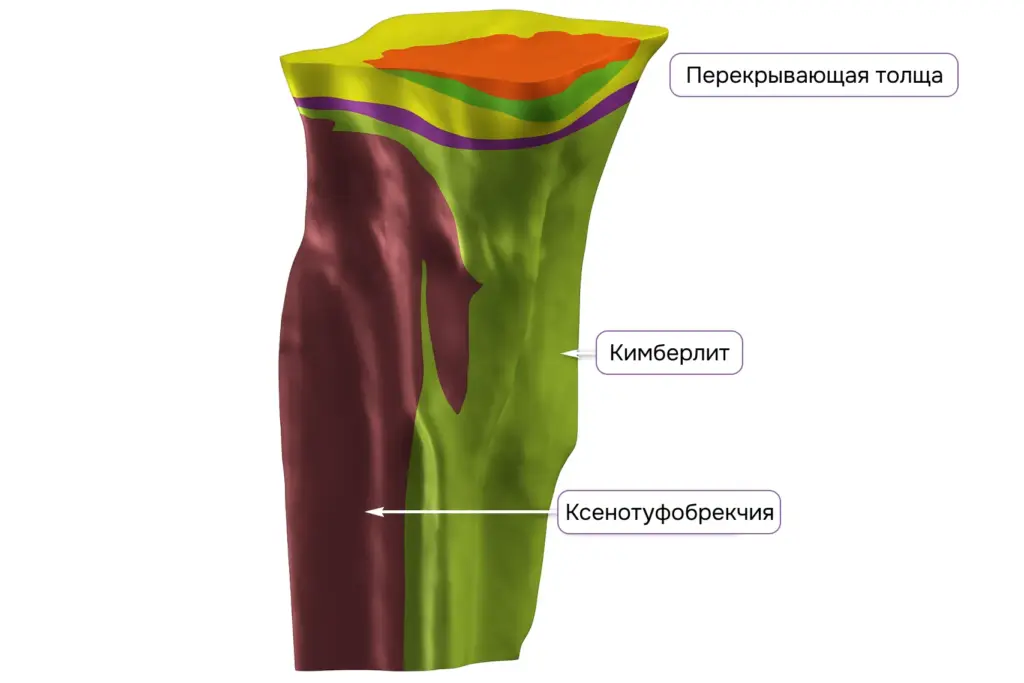

Однако рождение — лишь половина пути. Чтобы попасть на поверхность, алмазу нужен природный «лифт» — кимберлитовая или лампроитовая трубка. Это магматические каналы, по которым горячая, насыщенная газами магма за считанные часы пробивает земную кору. Мгновенный всплеск, словно пробка из бутылки шампанского, позволяет алмазу преодолеть путь без разрушения. Именно в таких трубках сосредоточены основные запасы камней — в том числе в Якутии, главном районе добычи алмазов России.

«Любая алмазоносная трубка — это остаток древнего потухшего вулкана. Но добыча алмазов в самом кратере не имеет смысла: алмазы формируются на глубине сотен километров, а кратер — лишь верхушка, которая к моменту извержения уже не содержит кристаллов. Настоящие запасы сосредоточены в теле кимберлитовой трубки, через которую алмазы были подняты к поверхности миллионы лет назад. Возраст таких трубок — от 170 миллионов до 1,4 миллиарда лет».

Владимир Щукин

Однако даже если трубка найдена, это ещё не гарантия успеха. Алмазы могут быть слишком мелкими, рассеянными или технически сложными в переработке. Концентрация кристаллов может оказаться ниже рентабельного порога, а порода — трудной в извлечении. Кроме того, месторождение может быть перекрыто слоями других пород и не проявляться на поверхности — ни в виде обломков, ни по геоморфологии. Найти их — значит заглянуть под землю: использовать методы глубинного зондирования, строить геологические модели и обрабатывать большие массивы данных. Где сегодня и как именно ищут новые месторождения алмазов — расскажем в следующей главе.

Где и как находят алмазы: пошаговый путь Щукина

Поиск алмазов — это не только удача, но и сложная система геологических, геофизических и геохимических методов. Владимир Щукин рассказывает, как на практике находят кимберлитовые трубки — и как всё это сработало при открытии трубки имени Гриба в Архангельской области.

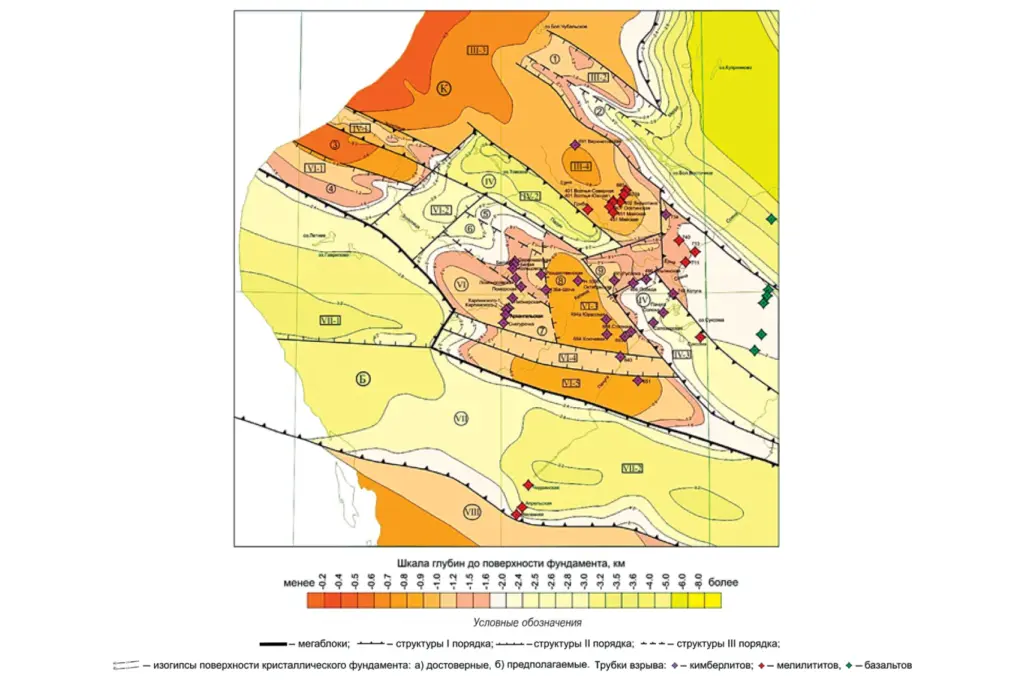

Шаг 1. Поиск на карте: древние кратоны и разломы

Первое, на что смотрят геологи — это геологическая карта. Перспективными считаются стабильные древние участки земной коры — кратоны, сформировавшиеся 2–4 млрд лет назад. На них ищут зоны глубинных разломов и тектонических узлов — именно по ним магма могла прорваться из мантии, прихватив с собой алмазы.

Архангельская область расположена на краю Балтийского щита — одного из древнейших участков континентальной коры. Именно здесь геологи заподозрили, что могут скрываться кимберлитовые трубки.

Шаг 2. Индикаторы: пиропы, хромиты и другие подсказки

Следующий этап — поиск минералов-индикаторов. Пироп, хромдиопсид, ильменит и хромит часто сопровождают кимберлиты. Чем свежее и крупнее минералы, тем ближе может быть трубка.

«Мы шли по пиропам в водотоках. Они становились всё более многочисленными — и в итоге мы вышли на источник».

Владимир Щукин

Шаг 3. Геофизика: заглянуть внутрь земли

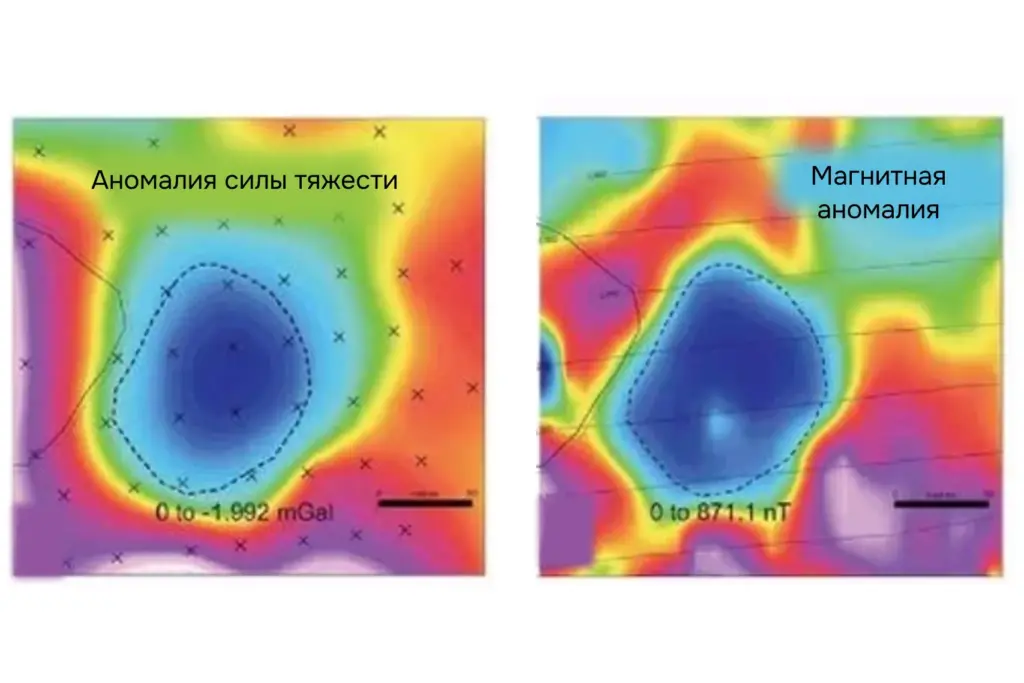

Далее — геофизика. Аэромагнитная съемка помогает найти локальные магнитные аномалии, которые могут указывать на кимберлитовые тела. Дополнительно применяются гравиметрия, электроразведка, иногда радиометрия.

При поиске трубки Гриба в 1995 году аэромагнитная съёмка зафиксировала изометричную магнитную аномалию — участок, в котором значения магнитного поля заметно отличались от фоновых. Такая аномалия указывала на наличие породы с иными магнитными свойствами. Именно в этом месте позже буровая зацепила край кимберлитовой трубки.

Шаг 4. Бурение: всё решает керн

Только бурение может подтвердить наличие трубки и оценить её алмазоносность. Даже если все признаки указывают на кимберлит — он может оказаться пустым, разрушенным или сильно разбавленным породой.На трубке Гриба бурение началось в 1996 году. Уже первая скважина дала положительный результат, а к 2002 году были утверждены запасы.

Шаг 5. Подтверждение рентабельности

После открытия месторождения его изучают и рассчитывают — сколько алмазов, какого качества, как глубоко залегают. Если содержание недостаточно высокое, а разработка будет сложной и дорогой, месторождение может остаться невостребованным.

Когда найденная трубка оценена, а её рентабельность доказана, можно организовать добычу. Об этом поговорим в следующей главе.

Как получают алмазы

Алмазы добывают тремя способами: карьерным, подземным и из россыпей — выбор зависит от глубины залегания и типа месторождения. После добычи алмазы обогащают, отделяя их от породы с помощью механических, химических и физических методов.

Карьер: быстрый, но временный

Наиболее распространённый способ — открытая добыча. После вскрышных работ экскаваторы и самосвалы доставляют кимберлит на обогатительные фабрики. Породу разрушают взрывами, карьер углубляется. Но у метода есть предел: с глубиной растёт риск обвалов и сложность работ. Так, карьер трубки Удачная достиг предела в 2015 году, после чего АЛРОСА перешла к подземной добыче.

Шахта: когда глубоко

Если запасы уходят ниже безопасной глубины карьера, строят подземный рудник. Прокладывают стволы, укрепляют стены, обеспечивают вентиляцию и водооткачку. Алмазы поднимают на поверхность по мере разработки. Однако при нарушении технологий могут возникать аварии — как это случилось с трубкой Мир в Якутии.

Россыпи: сезонный «пылесос»

Алмазы из россыпей добывают летом, пока не замёрзли реки. Используются драга-машины: они «шагают» по дну и промывают грунт, отделяя минералы по плотности. Метод простой, но сезонный и малоконцентрированный — россыпи бедны по сравнению с трубками.

Обогащение: от глыбы к кристаллу

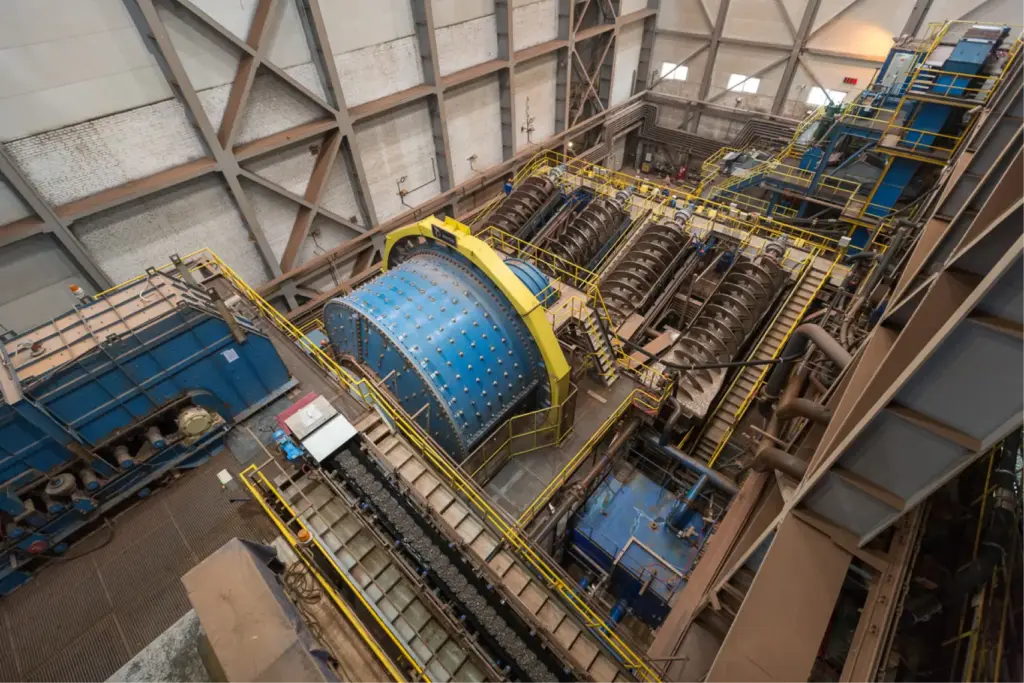

После добычи кимберлитовую породу доставляют на фабрики, где алмазы извлекают по их уникальным физическим свойствам. Но подход здесь совсем не такой, как, скажем, при обогащении золота.

Главное отличие — хрупкость. Золото — металл, его можно измельчать практически до пыли, не опасаясь повредить. Алмаз — хоть и самый твёрдый минерал, но при этом хрупкий: при сильных ударах он может расколоться. Поэтому:

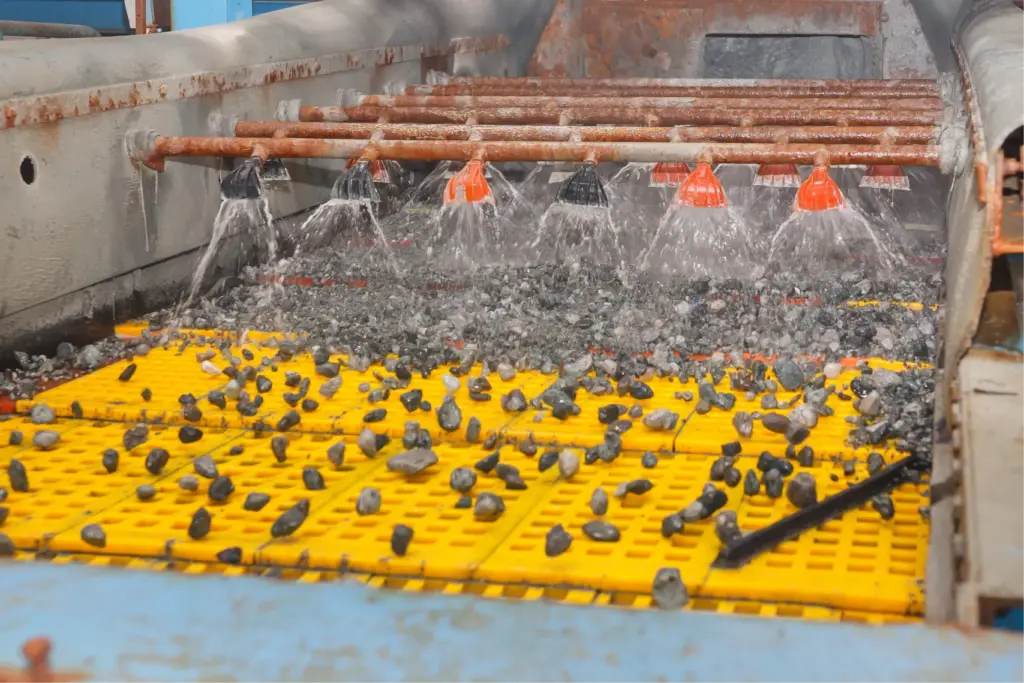

- Алмазную руду дробят очень осторожно. На первом этапе используют щековые дробилки — плиты, сжимающие породу без ударов. Затем применяют мельницы мокрого самоизмельчения, где порода крошится под действием гравитации, а не жёстких механизмов. Всё это — чтобы не повредить алмазы.

- Сортировка по размеру идёт через вибрирующие сита (грохоты) с ячейками разной величины. Каждый фракционный класс направляется по своей линии — крупные фрагменты нельзя смешивать с мелкими.

- Далее — физические методы. Средние фракции отправляют в пневмофлотацию: алмазы прилипают к пузырькам воздуха и всплывают. Крупные — облучают рентгеном: кристаллы светятся, и автоматика «выплёвывает» их из потока. Мелкие — отделяют по гидрофобности на плёночных сепараторах.

- Завершающий этап — ручная сортировка. Люди очищают и калибруют алмазы, подбирая кристаллы для разных целей — от технических нужд до огранки.

Две беды алмазной отрасли

Российская алмазная промышленность сталкивается с двумя серьёзными вызовами: затоплением действующих шахт и нехваткой новых разведанных месторождений. Эти проблемы ставят под вопрос устойчивость отрасли в ближайшие десятилетия. Так ли всё критично — и есть ли решения?

Вода против шахты

Одна из ключевых угроз — подземные воды. Например, в Якутии серьезной проблемой становится Метегеро-Ичерский водоносный горизонт. В августе 2017 года из-за прорыва воды произошло затопление шахты трубки Мир. Трагедия унесла жизни, а сам рудник перевели в режим мокрой консервации с частичной откачкой. Если работы удастся возобновить к 2031 году, в карьере уже будет накоплено около 70 млн кубометров рассолов.

Сложности с водоотведением возникают и на Ломоносовском месторождении в Архангельской области (трубки «Архангельская», «Карпинского-1», «Карпинского-2», «Пионерская»). Воды здесь откачивают со скоростью до 6000 кубометров в час — сравнимо с расходом среднего городского водопровода.

«В мерзлоте вода замерзшая. Если мерзлота растает, воды станет больше, но на сегодняшний день никакого „моря“ там быть не может. Проблема контролируема — всё зависит от технологий замораживания и мониторинга условий».

Владимир Щукин

Ситуация требует постоянного геотехнического контроля и инвестиций в устойчивые инфраструктурные решения. Тем не менее, по мнению экспертов, угрозу можно минимизировать за счет грамотного проектирования и использования современных технологий.

Алмазы заканчиваются — где искать новые

Вторая проблема — истощение известных месторождений и недостаточные темпы геологоразведки. Из более чем 800 кимберлитовых трубок в России промышленно значимыми оказались только 13. При этом многие разрабатываются десятилетиями и уже близки к выработке. Например, трубки Мир и Удачная в Якутии давно требуют перехода на более глубокую подземную добычу, что существенно увеличивает затраты.

В 2024 году на геологоразведку направили 5,95 млрд рублей. Это — значительная сумма, но для полноценного открытия новых месторождений её недостаточно: поиск, бурение и подсчет запасов требуют от 5 до 10 лет и десятков экспедиций.

«Геологоразведка отстает из-за нехватки финансирования и сложных технологий. Без вложений ждать новых открытий не приходится».

Владимир Щукин

Мировая добыча алмазов под угрозой. Запасы крупнейших месторождений истощаются, рудники закрываются, а синтетика всё активнее наступает. Россия, оставаясь мировым лидером, сталкивается с санкциями и внутренними вызовами. Что ждёт природные алмазы и смогут ли они сохранить ценность в новой реальности? Читайте разбор: Природные алмазы против синтетики: кто победит?

Будущее отрасли — в разведке и технологиях

Россия остается мировым лидером по добыче алмазов, обеспечивая около 30% глобального объёма. В 2024 году АЛРОСА добыла 33,1 млн карат — на 3% меньше, чем годом ранее. При этом главные алмазные регионы — Якутия и Архангельская область — сталкиваются с одновременными проблемами: затоплением шахт, выработкой старых месторождений и нехваткой разведанных запасов.

Сегодня в стране действует 135 лицензий на геологоразведку. Готовятся к запуску 14 новых месторождений, в том числе Снегурочка, Западно-Светлинский и Тарыдакский участок. Эти проекты — шанс для отрасли не просто удержаться, но и обновиться.

Как подметил главный геолог АЛРОСА Роман Желонкин на Форуме «Хозактив АЛРОСА 2025»:

«Казалось бы, при всей изученности, шансы на успех с каждым годом снижаются. Я считаю, что это не так, даже наоборот. Пример — открытие в 2020 году крупной кимберлитовой трубки им. Морозовых практически перед лицом обогатительной фабрики №14. Это говорит о том, что даже в пределах инфраструктур ГОКов и известных алмазоносных полей остались недоизученные участки».

Он отмечает, что локальный прогноз с чётким геологическим обоснованием позволяет попасть прямо в цель — но решает задачу только для конкретного ГОКа. Чтобы обеспечить стратегический прирост запасов, необходимо искать новые кимберлитовые поля, концентрируя усилия на наиболее перспективных территориях и применяя весь арсенал современных технологий и геологического опыта.

Именно в этом — будущее отрасли. Чем раньше начнутся полномасштабные работы на перспективных участках, тем выше шанс сохранить позиции на мировом рынке.

Что вы думаете о перспективах алмазной отрасли? Сталкивались ли с проблемами разведки на практике? Поделитесь мнением в комментариях — нам важно услышать взгляд изнутри.

Материал подготовлен при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий

Нуркен

Круто и интересно всё описали и пояснили. Целый учебный материал. Прям захотелось во всем этом поучаствовать.

Мария

Спасибо большое за тёплый комментарий! Очень рады, что получилось не просто рассказать, но и вдохновить. Именно так и задумывалось — чтобы после прочтения захотелось встать из-за стола и поехать искать и добывать алмазы. Потому что геология — это про приключения, открытия и реальную ценность, которую создают люди

Олег

Прочитав статью можно подумать, что алмаз — самый бесполезный минерал. А так всего лишь около 15% добываемых в Якутии алмазов ювелирного качества, остальные 85% дают пользу в промышленности и идут на производство режущего инструмента и как абразивное сырьё! С Архангельскими алмазами всё наоборот, — 70% ювелирного качества. Однако, они в массе гораздо мельче якутских.

Мария Костина

Спасибо за комментарий! Только я не совсем поняла, почему у вас сложилось впечатление, будто алмаз — бесполезный минерал. В статье как раз говорится о его стратегической важности, особенно в промышленности.

Цифры про долю ювелирных и технических алмазов — отличное уточнение, спасибо! Но, скорее всего, дело не в процентах, а в масштабах добычи: в Якутии алмазов просто больше, и даже 15% ювелирных по объёму могут превосходить архангельские 70%. Так что тут всё зависит от базы сравнения.

Спасибо, что внимательно прочитали и дополнили!