Университет легко представить как застывшую систему: лекции «по старым конспектам», оторванные от практики дисциплины и бюрократия, которая побеждает смысл. Но даже в такой системе есть люди, которые идут против течения, чтобы работать по-настоящему. Александра Волкова — одна из них. Геофизик, преподаватель, организатор полевых практик, она пробует перестроить преподавание — на реальных данных, с выездами на полигоны и живым диалогом со студентами.

Мы поговорили с Александрой Волковой о том, как она видит образование, чему учит студентов и что мешает университетам меняться.

Как все началось: путь от Роснефть-класса до преподавания

Интерес к геофизике у Александры Волковой появился еще в школе. В старших классах она училась в Роснефть-классе — инженерной программе при Красноярском физико-математическом лицее. На занятия периодически приходили представители нефтяной отрасли. Они делились впечатлениями о полетах на вертолете, рассказывали о месторождениях, бурении, технических деталях. Это было любопытно, но по-настоящему зацепил Александру опытный преподаватель, который говорил не о технике, а о самой планете Земля.

У преподавателя была необычная академическая траектория: астрофизик по образованию, он защитил докторскую диссертацию о притяжении Луны к Земле. Он рассказывал о ее строении, возрасте, о том, как менялась Земля на протяжении миллиардов лет, какие физические процессы в ней происходят, как Луна влияет на нашу планету.

Материал казался сложным, местами излишне научным, с множеством терминов, и создавалось впечатление, что спикеру непросто было работать с подростками. Но именно эта встреча пробудила настоящий интерес к геофизике.

Первые шаги в науке

Преподаватель предложил ученикам попробовать себя в научных проектах. Первой темой для Александры и ее подруги стали землетрясения. Работать приходилось на школьных компьютерах: преподаватель показал, как выгрузить с американского сайта базу данных по энергии сейсмособытий и применить к ним методы математической статистики.

Сначала все считали вручную — матрицы, средние значения, коэффициенты корреляции, — а затем осваивали Excel, но без готовых формул: каждую операцию нужно было повторить «вручную», чтобы понимать логику вычислений.

Постепенно задания усложнялись: они разбирали спектры Фурье, исследовали цикличность в распределении энергии землетрясений, сопоставляли эти данные с показателями солнечной активности, искали корреляции и закономерности. Спустя годы оказалось, что некоторые выводы подтвердились. Позже подруга ушла в геофизические исследования скважин, а Александра выбрала сейсморазведку. Но именно тогда она впервые почувствовала, насколько увлекателен поиск закономерностей в реальных геофизических данных.

Из красноярского вуза в Центр Хериот-Ватт ТПУ

После школы Александра поступила в Сибирский федеральный университет. Она понимала геофизику в «крупном масштабе»: тектонические разломы, границы Мохоровичича, землетрясения. Но когда дело доходило до нефтегазовых месторождений или рудных объектов, картинка расплывалась — было непонятно, как знания превращаются в прикладную работу.

Часть преподавателей на кафедре приходила с производства. Лекции были тяжелыми и сухими, презентации состояли из отсканированных страниц учебников. Но стоило начать задавать вопросы, как опытные специалисты раскрывались, делились историями и практическими нюансами. Александра даже превратила лекции по субботам в личный челлендж: придумать как можно больше содержательных вопросов, чтобы потом, в перерыве, вытащить из преподавателя максимум знаний.

Настоящий прорыв случился, когда занятия стали проводить прямо в РН-КрасноярскНИПИнефти. Там, за круглым столом, за которым обычно шли совещания с руководством, студенты общались с действующими геофизиками и искали себе научные проекты. Большинство шло по проторенной дорожке в геофизические исследования скважин, а Александра упорно пробивала путь в сейсморазведку. Помогла встреча с руководителем департамента геофизики, который разглядел в ней нестандартное мышление и предложила попробовать себя в этой области.

В сейсморазведке все давалось непросто. Опытные сотрудники сначала даже не здоровались, приходилось доказывать серьезность намерений и готовность работать. Александра забивала себе место на практику заранее, брала на выезды на спортивные мероприятия стопки литературы, конспектировала и возвращалась с вопросами. Полтора года она работала бесплатно, набивая методическую базу и осваивая обработку данных.

Со временем стало ясно: для роста не хватает системных знаний в геологии. Советы коллег и случайный разговор с выпускниками магистратуры Томского политеха и Хериот-Ватта подтолкнули ее к решению поступить туда.

Программа шла в Томске, но вся теория, экзамены и презентации — на английском. Первое время акценты британских преподавателей казались непроходимым барьером, но уже к концу второго семестра она уверенно разбиралась в терминологии, строила модели и участвовала в международных проектах.

Решение остаться в университете

После окончания вуза путь в индустрию казался естественным — туда ушли многие одногруппники. Но Александра решила остаться в университете. Сегодня она совмещает несколько ролей: преподаёт в Томском политехе, развивает программы повышения квалификации и участвует в научно-прикладных проектах с индустриальными партнерами. Она работает и со студентами бакалавриата, и со взрослыми специалистами с большим опытом, которым нужно переобучение.

Дальше разберём каждое из этих направлений: начнём с работы со студентами и практики на полигоне в Хакасии, затем — связь с производством, и, наконец, подход к обучению взрослых специалистов.

Полигон в Хакасии: практика, которая дает будущее

Один из самых сильных элементов преподавания, который удалось выстроить Александре — это практика в Хакасии. Это не экскурсия для «галочки», а выездная школа, где студенты первого курса нефтегазового дела впервые действительно понимают, что такое их профессия.

Здесь они работают с реальными приборами, анализируют данные, защищают проекты — в присутствии представителей компаний, которые могут стать их будущими работодателями. Решая практические задачи, студенты получают возможность показать себя, а индустрия — увидеть молодых специалистов в действии и пригласить их на стажировку или работу.

Как устроена практика

Полевой лагерь — один из лучших в России. После пожаров 2015 года инфраструктуру полностью обновили: вместо вагончиков с гнилыми полами — современные металлические модули с вентиляцией, розетками, москитными сетками, тёплыми спальнями и кухнями. Даже в дождь и холод здесь можно работать комфортно.

Программа длится четыре недели, и каждая посвящена отдельному блоку.

- Первая неделя — геологоразведка. Студенты строят геологический разрез на основном объекте возле скважины, который является аналогом самого крупного газового месторождения Хакасии, проводят радиометрию обнажения, сейсморазведку в окрестностях полигона, учатся летать на дроне и строить ортофотоплан местности, описывают керн. На геофизических исследованиях скважин несколько человек отбирают в «операторскую группу», которая управляет системой весь выезд и обучает остальных. Также на этой неделе студенты проводят обработку всех своих полученных при полевых работах данных.

- Вторая неделя — подсчёт запасов на виртуальном месторождении. С ограниченным бюджетом команды выбирают точки бурения на основе сейсмических, геологических и петрофизических данных. Это упрощенный, но рабочий аналог кейсов Центра Хериот-Ватт. Также на этой неделе ребята ездят на ознакомительные геологические маршруты, для того, чтобы лучше понять геологию Хакасии. На каждом объекте они рассуждают о том, мог бы этот объект быть хорошим коллектором (при наличии нефтематеринской породы, покрышки и т.д.) и какие нюансы для этой конкретной обстановки осадконакопления могут быть при разведке и разработке (например, бурение горизонтальных скважин в определённом направлении).

- Третья неделя — разработка: студенты анализируют динамику месторождения и решают задачи, близкие к реальной работе инженера. Большую часть этой недели занимает спецпроект, задание на который ребята покупают из списка на аукционе в зависимости от их рейтинга на первой неделе. Спецпроекты совершенно разные, выбор сложный и разнообразный: эксперименты с различными металлами и жидкостями для изучения коррозии, построение буровой вышки и элементов вращения труб над реальной скважиной, создание большой языковой модели на основе литературы по полигону практик, видеокаротаж в скважине, сэндбокс-эксперименты, даже оптоволоконная сейсморазведка DAS бывает.

- Четвертая неделя — транспорт углеводородов и поверхностное обустройство. В оставшееся время происходит доработка спецпроектов (или по требованию преподавателей или из личного интереса студентов) и подготовка к финальной защите перед индустриальными партнёрами.

Каждая неделя завершается защитой проекта, а на финальной приезжают представители компаний. Студенты рассказывают о проделанной работе, получают обратную связь и — если повезет — неформальное приглашение на стажировку. Первокурсники стараются показать себя, второкурсники (геофизики, геологи) — закрепиться перед производственной практикой. Иногда индустриальный партнер просто говорит: «Хочу поговорить с этим студентом». Так начинается диалог.

Чтобы занятия были не только понятными, но и вовлекающими, она использует геймификацию. Одно из ее изобретений — «геологический биатлон». Из каждой бригады студентов формируют команды по три человека. На старте — карточки с короткими вопросами. Правильно ответил — бежишь дальше, ошибся на один вопрос — штраф 30 секунд и 10 отжиманий в это время, на два вопроса — минута и 20 отжиманий. Это не просто игра — формат учит быстро применять знания и работать в команде.

Кому достанется лучшая сейсморазведка — и почему это боль

У этой практики есть и парадокс: самые продвинутые занятия по сейсморазведке сегодня получают не будущие геофизики, а первокурсники нефтегазовых направлений — газовики, трубопроводчики. Александра признается: она дает им знаний и опыта больше, чем когда-либо получают второкурсники-геофизики по программе.

«Этим ребятам сейсморазведка, может, и не пригодится — разве что когда они станут руководителями и будут решать, выделять ли деньги на такие работы. А те, кто должен уметь это делать руками, остаются без практики», — говорит она.

Причина — в устройстве учебных планов: часы распределены так, что нефтяники получают полевой опыт по «чужой» специальности, а геофизики по своей — нет. Менять это сложно: упираешься в бюрократию, бюджеты и инерцию системы. Пока удаются только отдельные «точечные прорывы». Но именно из таких шагов складываются перемены. Например, в 2025 году удалось плотнее поработать с одной бригадой из двух студентов-геофизиков, но этого недостаточно. Зато с отдельными первокурсниками-нефтяниками поделилась знаниями по гамма-спектрометрии, магниторазведке, гравиразведке, картированию.

«Я не могу преподавать то, что мне самой скучно»: новый подход

В большинстве вузов геофизику до сих пор преподают «по учебнику»: на примерах двадцатилетней давности, с картинками из методичек и без реального контекста. Александра с этим категорически не согласна.

Геофизика без пыли: реальный опыт вместо теории

«Я не могу преподавать то, что мне самой скучно», — говорит Александра. Поэтому она сама ищет свежие данные: договаривается с компаниями, просит разрешение использовать фрагменты сейсмических разрезов, подбирает материалы так, чтобы студенты видели живую геологию, а не музейный экспонат.

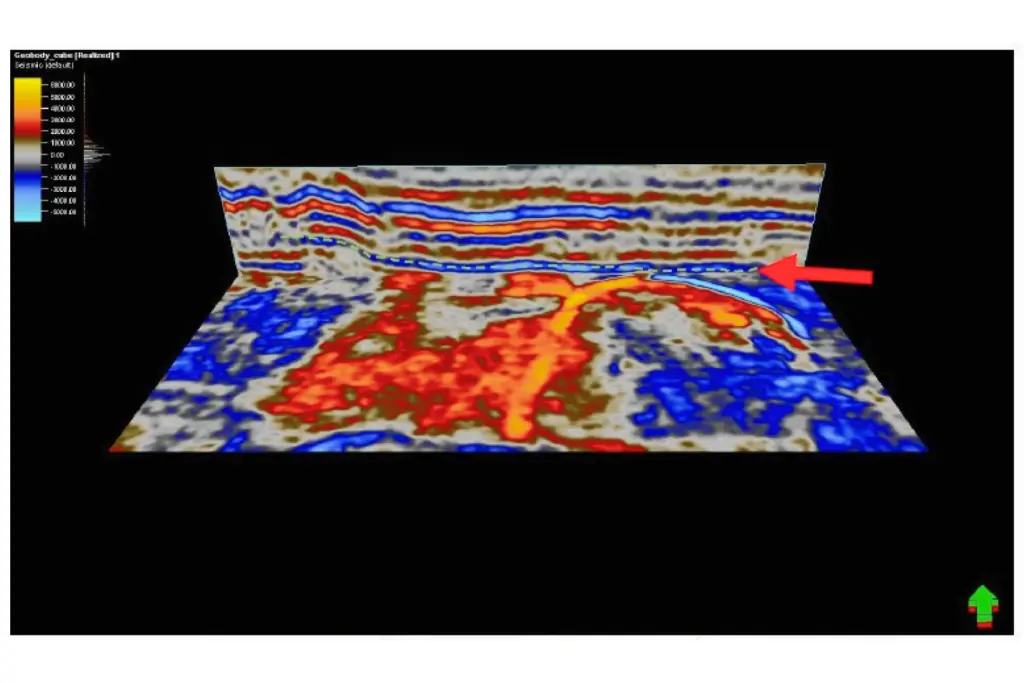

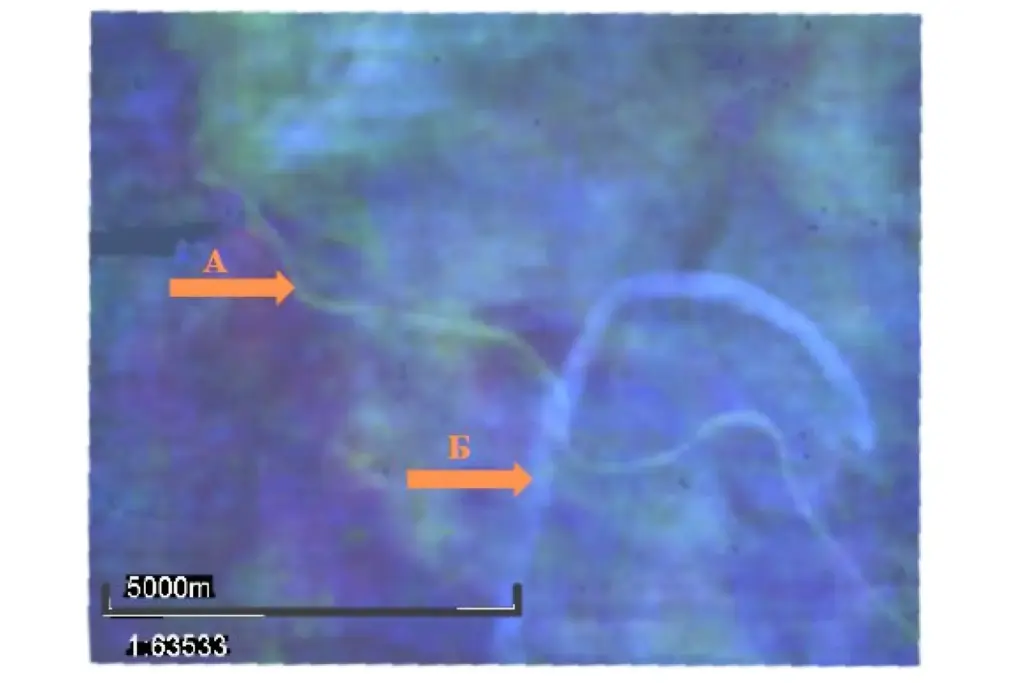

Один из таких примеров — анонимизированный и обрезанный сейсмический куб с действующего месторождения. Внутри него — песчаный канал среди глин, который хорошо «читается» по отражениям. Студенты отслеживают горизонты, считают параметры, по которым можно выявить наличие углеводородов или разломы. В другом кейсе — газовая шапка, спрятанная в толще пород. Ее нужно найти, анализируя яркие участки на разрезе и сопоставляя их с другими данными.

Каждое задание Александра строит так, чтобы даже первокурсники понимали: геофизика — это не набор формул, а работа с реальными сигналами, поиск закономерностей и умение сделать вывод, на который потом будут опираться буровики, проектировщики и инженеры.

Обучение в ритме реальной работы

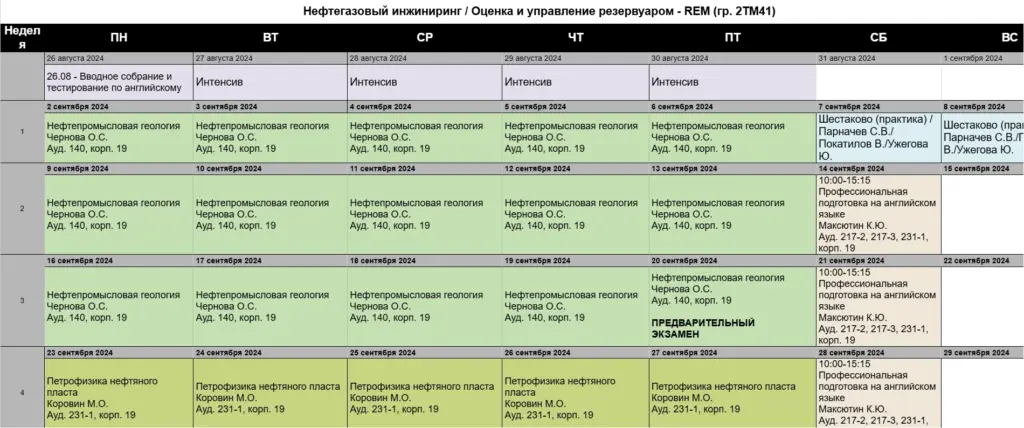

В классическом университете предмет читают раз в неделю, и он тянется весь семестр, а то и два. Темы прерываются, многое успевает забыться, и к экзамену приходится вспоминать материал, который изучался полгода назад. Александра работает иначе. Она строит обучение модульно:

- сначала — интенсивная теория;

- затем — работа с реальными данными;

- в финале — защита проекта.

Так студенты погружаются в тему целиком, без длинных пауз, и сразу закрепляют знание в практике. Если после лекции о сейсмических атрибутах они тут же получают фрагмент сейсмического куба, то на месте видят, как выглядит тот или иной объект и что значит «сигнал» на разрезе.

Содержание Александра подстраивает под условия. Есть компьютеры с лицензиями на специализированное ПО, значит, сразу совмещаем теорию и практику. Если оборудования нет, Александра делит курс на блоки: сначала дает базовые понятия, а когда лицензии подключают — проводит занятия по анализу данных. Для тех, кто идет в сейсморазведку, подбирает кейсы из нефтегаза, для остальных — упрощенные, но с тем же принципом: сначала понять, потом применить.

Она не идет «по методичке» — работает вместе со студентами, включает задания от компаний, поощряет любые вопросы. «Если студент спрашивает — он уже на пути к пониманию», — говорит Александра. Этот подход стал для нее ключевым: не навязать знание, а помочь в нем разобраться.

Когда идея упирается в систему

В университете все расписано по часам, и менять план почти невозможно. Но Александра постоянно ищет, как «проломить» ограничения для студентов.

Если удается добыть интересные данные, Александра старается включить студентов в научные статьи — не формально, а как реальных соавторов. «Хочу, чтобы они видели: мы не просто сделали работу и забыли, а довели до публикации. Тогда у них появляется мотивация и чувство причастности», — объясняет она.

В планах практики в Хакасии значились пять дней сейсморазведки. Александра настояла, чтобы часть времени ушла на гравиметрию на рудном объекте. Аргумент был простой: студенты никогда не работали с гравиметрами и не знают, как делать привязки и обрабатывать данные. «Это сложно, но без этого мы теряем целый пласт профессии», — говорит она. Но, настолько сильно вмешаться в учебный план геофизиков пока не удалось. Лишь маленький шаг — наконец-то вывезли гравиметры на полигон.

Бывает, что после практики студенты-нефтяники начинают интересоваться геофизикой, но сменить специальность очень сложно. От них требуют сдавать «разницу» по множеству предметов, и в итоге переход превращается в потерю времени на бессмысленные действия. «Слабое место системы, — считает Александра. — Мы теряем мотивированных ребят только из-за бюрократии».

Университет и индустрия: как наладить реальный диалог

В профессиональном сообществе наука и производство часто существуют как два параллельных мира. Ученые упрекают бизнес в том, что тот не внедряет новые методы и работает «по старинке». Производственники отвечают, что идеи академиков оторваны от реальности и не выдерживают проверки в полевых условиях. Результат — недоверие и минимальное взаимодействие. Вузы выпускают студентов, которые слабо представляют себе реальную работу и её задачи, а индустрия не делится актуальными данными, на которых можно было бы учить будущих специалистов и разрабатывать практические решения.

Александра Волкова пытается разорвать этот круг. Она приглашает представителей компаний на защиты проектов, встраивает в курсы реальные кейсы от индустрии, просит у партнеров «живые» данные, а затем вместе со студентами решает на их основе конкретные задачи. Для студентов это возможность понять, чем живет отрасль, а для бизнеса — увидеть будущих сотрудников в деле еще до диплома.

«Если вы хотите, чтобы к вам пришел толковый молодой специалист, — дайте ему попробовать решить вашу задачу», — говорит Александра. Такой формат позволяет компаниям не тратить собственные ресурсы, а использовать потенциал университетов, где уже есть эксперты, оборудование и интерес к прикладным задачам. Там, где раньше была формальная галочка «сотрудничество», начинает выстраиваться настоящий диалог — и именно такие преподаватели, как Александра, его делают возможным.

Когда производство идёт за ответами в университет

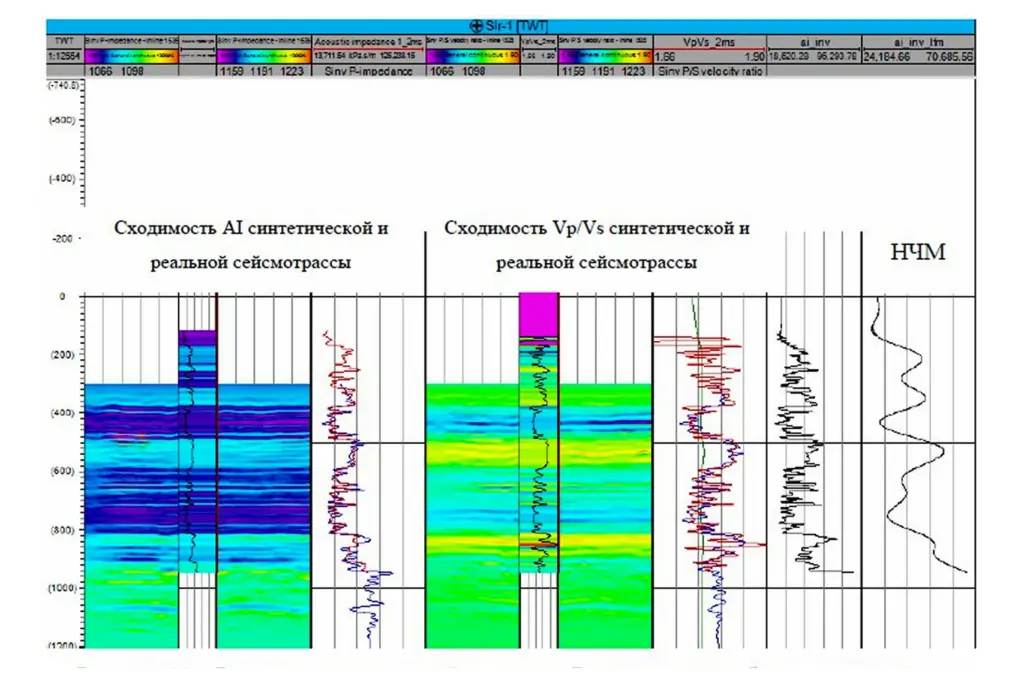

Бывает, что даже крупные производственные компании сталкиваются с задачами, на которые у них внутри просто нет ответа. И тогда они идут не к подрядчику, а… в университет. Так произошло с одной нефтяной компанией, которая обратилась в научный центр Хериот-Ватт, где работает Александра Волкова, с на первый взгляд простой просьбой: проверить геологическую модель месторождения. Коллекторы были хорошими, сейсмика — качественной, скважин много. Но в процессе добычи происходили неожиданные прорывы воды, и причина оставалась непонятной.

Александра и коллеги разобрали данные по всем фронтам: она — сейсмику, другие специалисты — геологию и ГИС. Быстро выяснилось, что проблемы тянутся с разных этапов. Где-то проследили только два горизонта вместо четырёх, где-то объединили пласты без учёта особенностей, где-то петрофизика была посчитана упрощенно. Каждая мелочь по отдельности казалась несущественной, но в сумме они привели к крупной технологической проблеме.

Команда предложила обновленную концептуальную модель, уточнила разломы, дополнила горизонты, пересчитала параметры. Пришлось убеждать заказчика, что «инновационные» для них методы вроде сейсмофациального анализа — это не шаманство, а реальный инструмент прогноза эффективных толщин. Итогом стало не просто исправление ошибок: компания получила более надежную основу для разработки и продолжила сотрудничать с университетом.

Переподготовка и ИИ: будущее геофизики

Помимо работы со студентами, Александра обучает тех, кто уже давно в профессии. На её курсы повышения квалификации приезжают геологи и геофизики с десятками лет стажа. Причины разные: кому-то нужно «закрыть» требования по квалификации, кто-то хочет освоить новые технологии, кто-то — восполнить пробелы, накопленные годами.

В нефтегазе учеба взрослых — дело не всегда простое. В некоторых компаниях, вроде «Газпром нефти», есть собственные образовательные центры, и выезд на сторонние курсы почти невозможен — бюрократия не пропустит. А в других организациях сотрудники, напротив, сами ищут, куда поехать, выбивают финансирование, потому что понимают: без этого отстанешь от новых технологий, современных методов работы и требований рынка.

«Самый топовый курс» Александры прошел осенью 2023 года, когда российское подразделение крупной иностранной компании лишилось доступа к зарубежным программам и стало искать обучение внутри страны. Выбор оказался невелик — всего несколько площадок, включая центр, где работает Александра.

В группе были серьезные, опытные специалисты, которые пришли вспомнить базу, глубже понять интерпретацию или освоить новые инструменты. Один из них, открывал свой ноутбук с большим количеством дополнительных платных модулей (плагинов) в специализированном ПО, загружал туда учебные данные и демонстрировал результаты, превращая теорию в совместный практикум.

В курсах Александры есть и блок по искусственному интеллекту. Она показывает, как можно сделать сейсмический фациальный анализ классическими методами — и как это же выглядит с применением ИИ. Использовать такие технологии на практике непросто: лицензионное ПО стоит дорого, и не все компании готовы обучать сотрудников с нуля. Поэтому Александра подбирает решения на базе российских разработок, чтобы участники могли учиться без лишних барьеров и сразу пробовать новые подходы.

Слушатели приходят с разным настроем. Некоторые — по инерции, уверенные, что «нам это не нужно». Но шаг за шагом у них появляется интерес: «Переучиваться сложно, — говорит Александра, — но если не переучиваться, ты просто выпадаешь. Сегодня нужно не бояться меняться, иначе рынок обгонит».

Для нее задача таких курсов — не просто дать инструмент. Это про то, чтобы человек снова почувствовал интерес к профессии и поверил: освоить новое — возможно.

«Звездочки» против системы

В этой статье мы вместе с Александрой прошли путь от ее первых полевых выездов со студентами до курсов переподготовки для опытных специалистов. Увидели, как практика становится настоящей — с приборами, кейсами и реальными данными, поменяли формат преподавания с линейного на модульный, чтобы знания закреплялись сразу, и как университет и индустрия могут работать вместе не «для галочки», а решая реальные задачи.

Мы говорили и о другом — что переобучение взрослых специалистов сегодня не роскошь, а необходимость, а умение преподавать им требует особого подхода. И что перемены в образовании начинаются не с реформ «сверху», а с конкретных людей, которые показывают ролевую модель своим примером.

Александра — из таких людей. Она создает вокруг себя пространство, где хочется учиться, и для студентов, и для профессионалов. «Не бойтесь задавать вопросы — и если вы только начинаете, и если уже много лет в профессии, — говорит она. — Это не слабость, а путь к росту».

Может, одна звездочка и не осветит весь путь, но она поможет увидеть направление. А дальше — дело за нами: поддерживать тех, кто учится, делиться опытом и оставаться любопытными, несмотря ни на что.

А у вас как начался путь в профессию? Расскажите, что повлияло на ваш выбор — случай, человек, книга или собственное открытие?

Материал подготовлен при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий

Виктор

Не могу пройти мимо, надо сказать сильно написано!

Мария Костина

Не надо проходить мимо)) что вам больше всего понравилось в интервью Александры?

Мария Костина

Мой выбор профессии тоже во многом был случаен. В школе геологии не было, но мы с подругой захотели записаться в секцию инструкторов, чтобы ходить в походы. Нас не взяли — были слишком маленькими. И нам предложили попробовать кружок юных геологов при станции туристов. Его вёл Сергей Анатольевич Самодуров. Он провёл нам экскурсию по музею — вулканы, землетрясения, минералы, окаменелости… И в тот день всё решилось: я выбрала геологию. Потом были олимпиады, экспедиции, походы. В старших классах я уже точно знала, куда буду поступать. И вот уже 15 лет работаю геофизиком