Магадан — и у многих сразу всплывают образы лагерей, этапов и принудительного труда в вечной мерзлоте ради золота. Но почему именно Колыма стала центром добычи? Как здесь работали заключенные и вольнонаемные, и что происходило с регионом после закрытия лагерей?

В этой статье — через рассказ Виктора Таракановского, человека, который видел золотодобычу с 1950–1960-х изнутри — мы разберём, зачем государству было нужно золото, как оно осваивало северные территории, и главное — осталось ли это в прошлом, или его механизмы до сих пор работают в современной России.

Как все начиналось: золото и индустриализация

Чтобы понять, почему государство сделало ставку именно на золото и зачем вообще понадобилось осваивать такой суровый край, как Колыма, придётся на минуту перенестись в конец 1920-х. После революции и двух войн подряд — Первой мировой и Гражданской — страна оказалась в состоянии, которое сложно описать иначе, чем «разобранная на детали». Промышленность разрушена, транспорта почти нет, специалистов мало, оборудование устарело. Страна была в основном аграрной, и индустриализация неизбежно означала: всё придётся строить заново.

И еще один важный момент, который часто упускают: СССР в те годы не мог продавать нефть и газ, как делает это современная Россия. Нефтяные районы были, но они не давали экспортных объёмов. До открытия месторождений нефти в Западной Сибири оставалось ещё несколько десятилетий. Поэтому перед государством стоял очень прямой, почти технический вопрос: где взять валюту, чтобы купить станки, оборудование и технологии для будущих заводов?

А валюту в конце 1920-х давали всего два ресурса — зерно и золото. Зерно активно продавали за границу — часто ценой внутреннего дефицита, который в начале 1930-х привёл к голоду. На этом фоне золото оставалось единственным ресурсом, который можно было добывать быстро и масштабно, не усугубляя продовольственную ситуацию в стране.

Именно в этот момент, в 1927 году, появляется «Союззолото» во главе с Александром Серебровским. Его задача была масштабной: понять, где ещё в стране можно добывать золото, и как сделать эту отрасль организованной, технологичной и управляемой. Серебровский понимал: опираться на внутренние силы невозможно — у страны не было ни оборудования, ни технологий, ни опыта работы в условиях вечной мерзлоты.

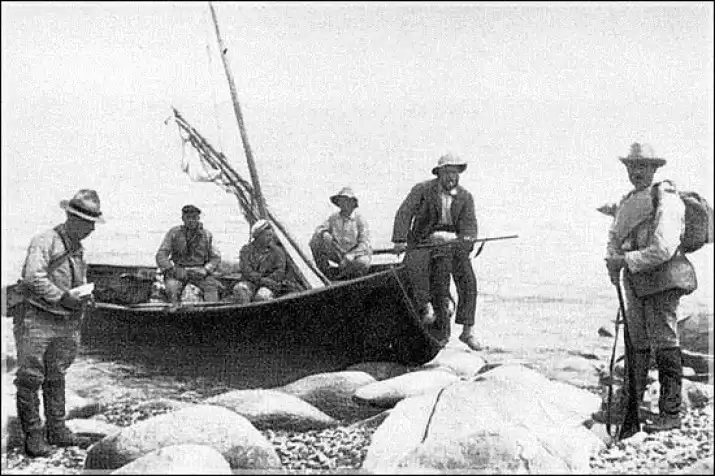

Поэтому по поручению правительства он трижды ездил в США, чтобы изучить, как добывают золото в Аляске, Канаде и Калифорнии: от механизации до организации труда и сочетания старательских методов с промышленными.

По приглашению Серебровского в СССР приехали и американские инженеры — «за хорошие деньги, и не в рублях», как подчеркивает Таракановский. Они обследовали советские районы добычи, давали технические рекомендации: как оттаивать мерзлоту, где внедрять гидравлику, как использовать взрывные работы и какие машины нужны для россыпей.

Так внимание государства постепенно поворачивается на Дальний Восток — в сторону будущего золотого центра, Колымы.

Где искать золото: почему ставка была сделана на Колыму

После поездок Серебровского в США и запуска программы технологического обновления возник главный практический вопрос: в каких районах СССР можно быстро и много добывать золото? Старые прииски существовали по всей стране — от Урала до Алтая, — но их запасы были истощены ещё к концу XIX века. Они могли давать стабильный, но небольшой объем и не могли обеспечить индустриальный рывок.

На карте оставались районы Сибири и Забайкалья, где работали отдельные артели. Но содержание золота там снижалось, и геологические данные показывали: большого роста здесь не будет. Чтобы за несколько лет поднять добычу в разы, нужен был новый регион — «фронтир», где можно развернуть крупные работы практически с нуля.

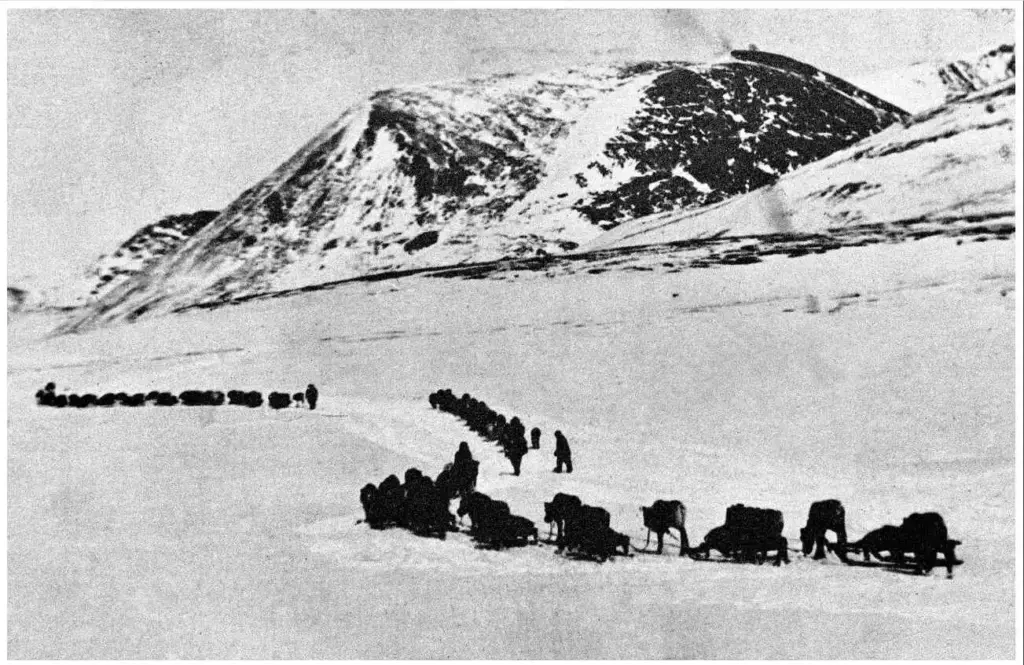

Таким регионом стал северо-восток страны. Ещё дореволюционный Геологический комитет фиксировал россыпное золото на Колыме и Чукотке, а в 1910–1920-х сюда доходили отдельные старатели — буквально с лопатами и тачками. В 1928–1932 годах экспедиция Юрия Билибина впервые дала научно подтвержденные оценки ресурсов: огромные россыпные системы, богатые пески, высокая доступность золота без сложных шахт и рудников.

После этих данных выбор стал очевидным. Именно Колыма давала шанс быстро нарастить добычу: золото лежало в россыпях, а не в глубине, его можно было добывать вручную и сразу отправлять государству. Административный центр решили разместить в бухте Нагаева — будущем Магадане: туда можно было завозить людей и оборудование морем, а от города строить трассы вглубь золотых районов.

Так Колыма стала главной точкой нового рывка для золотодобычи — регионом, куда государство направило инженеров, технику, старателей и, позже, труд заключённых. Именно на этом северо-восточном фронтире и должна была решаться задача индустриализации.

Возрождение старательства

Государство делало ставку на то, что работало еще в имперские времена, — старательство. Чтобы люди добровольно шли в новые золотые районы, им создали такие условия, которые в 1920–1930-е были почти невозможны в остальной стране.

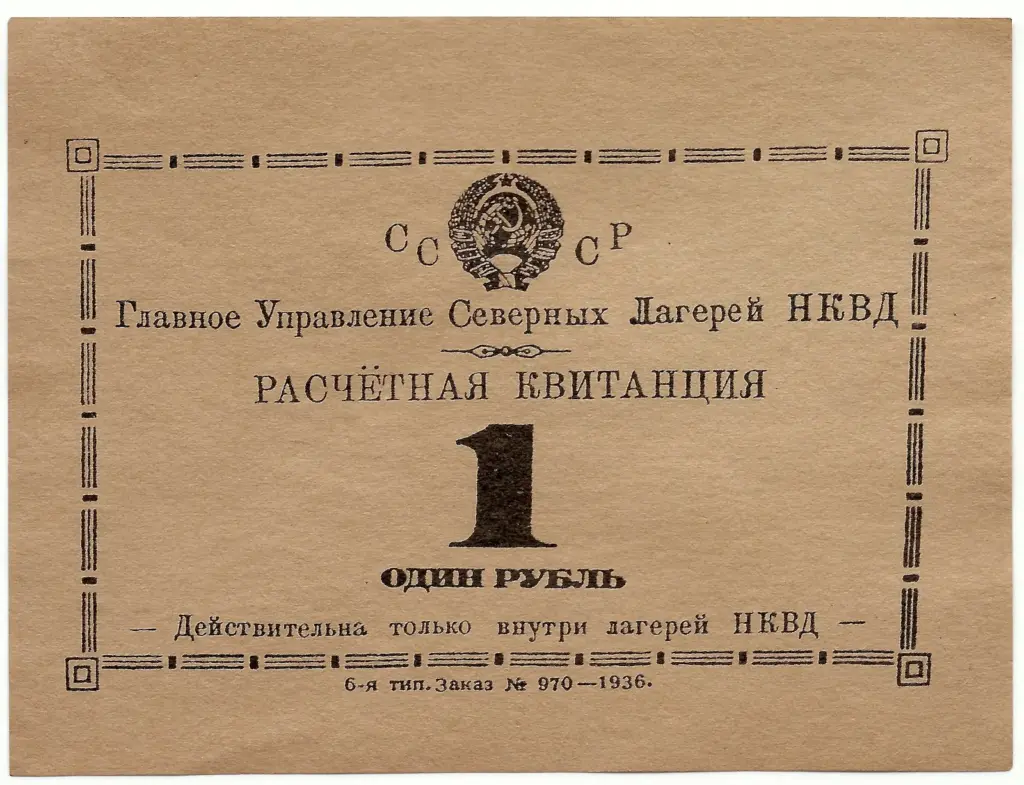

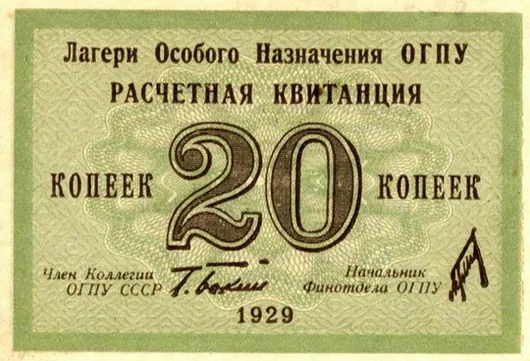

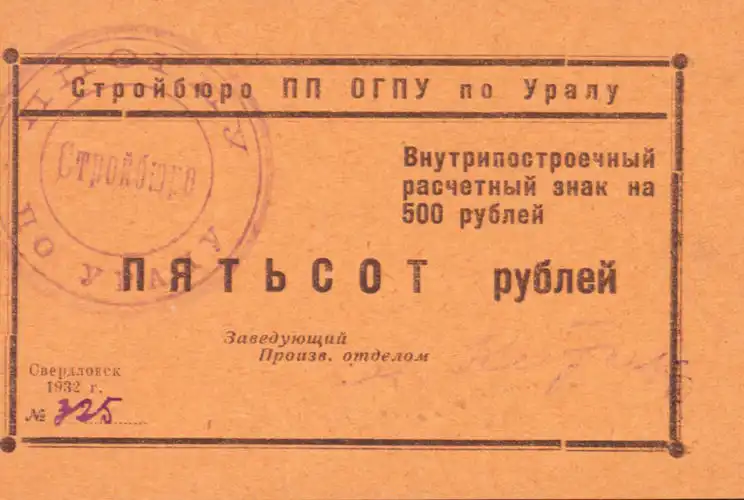

Главным инструментом стали боны — внутренняя валюта, за которую можно было купить товары, недоступные большинству граждан. «Я застал такие магазины, — вспоминает Таракановский. — В 1947-м булка хлеба по обычной цене стоила 300 рублей, а по бонам — 30 копеек».

К стимулам добавили льготы:

- освобождение от всех налогов, включая сельскохозяйственные;

- право держать скот и не сдавать молоко или шкуры государству;

- возможность вести небольшое хозяйство при прииске.

Задача была простой и прагматичной: вернуться хотя бы на довоенные показатели Российской империи — около 74 тонн золота в год. Для разбитой страны это был единственный быстрый способ получить валюту.

И результат пришёл быстро: к 1937 году добыча выросла до 147 тонн, а СССР вышел на второе место в мире после ЮАР. На золоте строили то, что определяло индустриализацию: закупали оборудование для заводов, строили плотины, электростанции и крупные инфраструктурные объекты — например, ДнепроГЭС и Горьковскую ГЭС, которые частично собирались на американских и немецких станках, оплаченных советским золотом.

Но отрасль не избежала судьбы своего времени. В 1937 году Серебровского — инженера, инициировавшего реформу золотодобычи — арестовали и расстреляли. Вместе с ним исчезла почти вся инженерная элита, которая эту систему создавала.

1930–1940-е: репрессии, лагеря и труд любой ценой

Колымское освоение в 1930-е годы превратилось в жесткую систему, основанную на принудительном труде заключённых. Это не было особенностью региона — так работала вся страна, где стремительно рос репрессивный аппарат, увеличивалось число осуждённых по политическим и «хозяйственным» статьям, и государство искало, куда направлять этот человеческий ресурс. Дальстрой, которому поручили в кратчайшие сроки построить дороги, порты и начать промышленную добычу золота, стал одним из крупнейших потребителей труда ГУЛАГа.

Темпы роста лагерного контингента были колоссальными: если в 1932 году в системе Дальстроя находилось около 10 тысяч заключённых, то к 1937-му — уже более 80 тысяч, а к началу войны — свыше 148 тысяч человек. Первые годы большинство сил уходило на строительство трассы до приисков, но с середины 1930-х основная масса заключённых стала работать непосредственно на добыче золота, превращая Дальстрой из строительного треста в промышленно-лагерный комбинат.

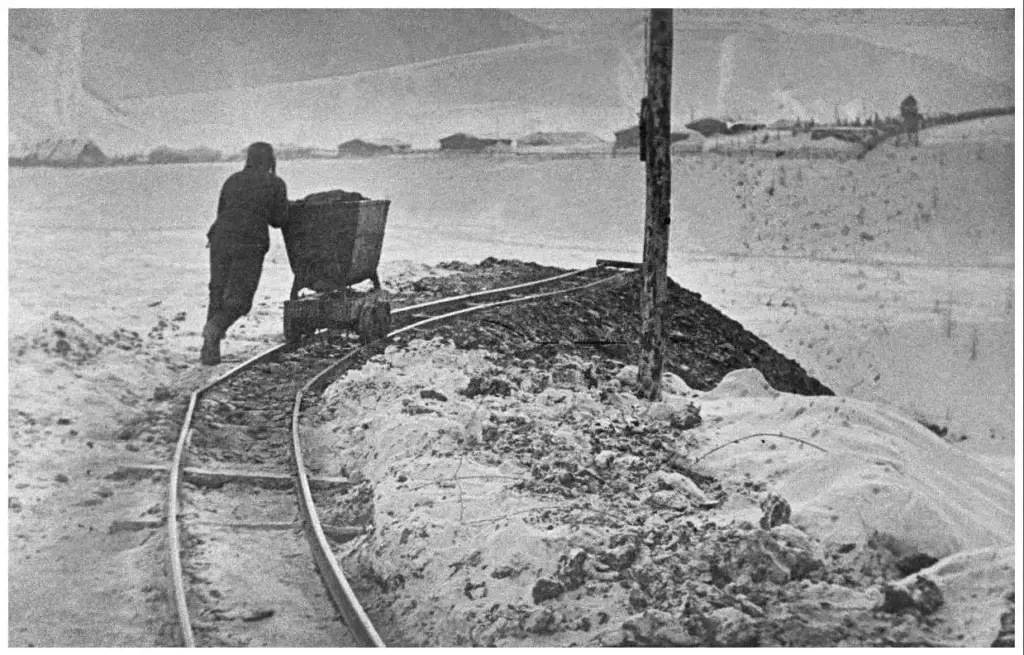

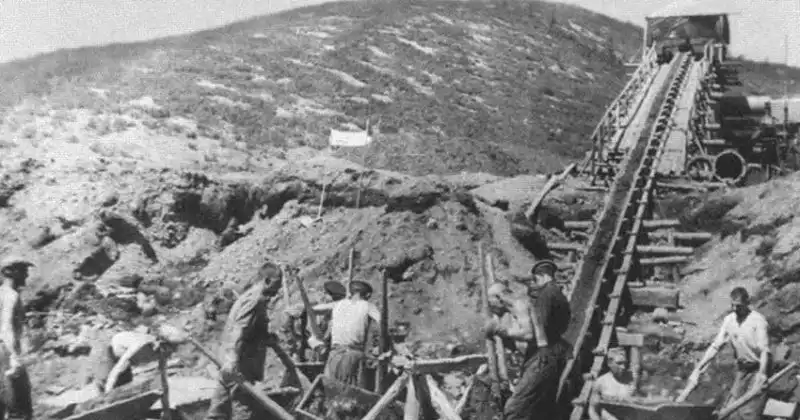

Труд заключенных был почти полностью ручным. Они вскрывали мерзлоту кирками, копали котлованы, снимали метровые пласты торфа, перемещали породу тачками. В середине 1930-х экскаваторы использовали лишь на 6–10 % тяжёлых работ, поэтому более 90 % объёма приходилось выполнять вручную. Нормы выработки были рассчитаны на предельную физическую нагрузку: при 10-часовом рабочем дне заключённый должен был вручную разработать 6–7 м³ мерзлого грунта или перевезти до 10 м³ породы. От выполнения этих норм зависели и питание, и возможность выжить.

Материальное обеспечение полностью поменяло зарплату. Пайки — хлеб, крупы, рыба, немного мяса, сахар — распределялись по шести категориям, от «особого котла» до штрафного. Перевыполнение норм давало улучшенную еду и зачеты, сокращающие срок наказания; невыполнение — снижало рацион и ухудшало условия. Инспекции регулярно фиксировали, что реальные пайки не соответствовали нормам: недоедание, цинга и истощение были массовыми.

Быт заключённых был столь же тяжелым. Бараки строили наскоро: без стекла, отопления, с земляными или голыми деревянными нарами. В лагерях не хватало бань, одежду негде было сушить, распространялись вши и инфекции кожи. Медицинская помощь практически отсутствовала: в ряде лагерных пунктов больных держали в общих бараках, стационаров не было, раны обрабатывали керосином или бензином из-за нехватки медикаментов.

Суровый климат усиливал смертность: морозы до –50 °C, скученность, сырость и физическое истощение приводили к вспышкам болезней — от дизентерии и туберкулеза до сыпного тифа. В одном из лагерей, по документам, после эпидемии тифа за полтора месяца в живых осталось только девятнадцать человек.

Даже смерть не означала облегчения. Вечная мерзлота делала захоронения почти невозможными: могилы бурили вручную или взрывчаткой, тела сваливали в шурфы, хоронили в братских ямах. Лишь в 1946 году вышло распоряжение, обязывающее хоронить заключённых индивидуально и с минимальными положенными принадлежностями.

К концу 1930-х ситуация стала ещё тяжелее: в лагеря массово поступали осуждённые по «контрреволюционным» статьям, усилились наказания, появились карцеры, расширился спектр репрессивных мер. Система становилась всё жёстче, а к людям относились всё более утилитарно — как к расходному материалу.

Кажется, всё это далёкая статистика. Но за каждым числом — чья-то семья и чья-то судьба. Для многих жителей Колымы и других северных регионов это было не прошлое страны, а прошлое их собственных предков.

«Мой прапрадед Исхак, купец из Томска, еще до революции открыл месторождение меди в Османской империи. Он был человеком предприимчивым, хотел развивать добычу, но после 1917 года частный бизнес оказался невозможен. Его сын, мой прадед Абдуль Хак, стал горным инженером — уже в советское время. Его заметили и пригласили работать с Серебровским, тогдашним руководителем «Союззолота». Абдуль Хак ездил по стране, помогал разворачивать добычу золота, получил квартиру в Москве и дачу. Все складывалось удачно — до 1937 года.

Исхак Фархутдинов

Когда Серебровского арестовали, репрессии обрушились и на его команду. Моего прадеда тоже расстреляли — как «соучастника». Семья долго не знала, что с ним стало: только в 1956 году пришла справка, где было написано, что он умер от «почечной недостаточности». А уже в конце 1980-х, после запроса в архив, выяснилось, что его расстреляли 31 декабря 1937 года.

Его жена с двумя детьми скрывалась в Казани, устроилась на овощебазу без документов. Целый год она ездила на Лубянку, передавала передачи — не зная, что мужа уже нет в живых. Так семья пережила репрессии».

Война и золото: Колыма как ресурс Победы

К началу Великой Отечественной войны Колыма уже стала ключевым элементом советской экономики: золото обеспечивало закупки техники, приборов и материалов, необходимых для фронта. Ленд-лиз не был бесплатным — часть поставок действительно оплачивалась золотом, поэтому стабильная работа Дальстроя оставалась задачей государственного уровня.

Война сделала систему, сложившуюся в конце 1930-х, еще жестче.Россыпная добыча с сезонным циклом оставалась основой всей системы, и даже зимой прииски готовили пески, чтобы летом давать план в полном объёме. Нехватка людей, техники и продовольствия сочеталась с ростом требований. Архивы фиксируют увеличение смертности: нагрузка на заключенных и вольнонаемных росла, износ системы накапливался, а возможности снизить темп не было.

На этом фоне особенно выделяется визит вице-президента США Генри Уоллеса — 23 мая 1944 года. Его прилёт на край страны выглядел как дипломатическая вежливость, но по сути был демонстрацией: СССР показывал партнёрам по коалиции, что обладает стабильными ресурсами и способен расплачиваться по поставкам.

Для визита готовились заранее. Площадки подчистили. Заключенных с маршрутов убрали. Часть рабочих переодели, часть объектов отремонтировали. Американцам показывали только то, что можно было показывать: порт, авторемонтный завод, школу, тепличное хозяйство, поселки Южного и Западного горнопромышленного управления, прииск «Комсомолец».

Уоллес остался впечатлен — это отражено и в его записях, и в докладе начальника Дальстроя Ивана Никишова Берии. Он видел теплицы с помидорами, «опыляемыми импортными пчёлами», сборочно-ремонтный завод, который сравнивал с детройтским, ухоженные поселки, культурный центр, детские учреждения. Всё было сделано так, чтобы продемонстрировать эффективность огромного хозяйственного механизма.

Но за этой витриной не было видно главного — той цены, которой обеспечивалась стабильность Колымы. То, что выращивалось в теплицах, предназначалось не для рабочих, а для начальства НКВД. Завод строили и обслуживали заключённые. Прииски, где можно было работать только вручную, тщательно очищали перед визитом.

Всё выглядело так, словно Дальстрой — это производственный гигант, создавший «чудо среди мерзлоты». А за пределами маршрута продолжалась привычная реальность: бараки, мороз, ручной труд, нормы, которые нужно выполнять любой ценой.

Новая жизнь Колымы

После смерти Сталина система начала стремительно меняться. Массовая амнистия 1953 года, сворачивание лагерей и постепенная ликвидация Дальстроя привели к тому, что Колыма из территории принудительного труда стала превращаться в регион, где добыча золота держалась уже на вольнонаемных. Государство отказывалось от лагерной экономики, и месторождениям пришлось переходить на обычный труд — с окладами, коэффициентами и кадровым набором. Именно в этот период, в конце 1950-х, на Колыму приехал Виктор Таракановский. Он оказался свидетелем момента, когда старая лагерная эпоха ещё не исчезла полностью, но новая уже начинала складываться.

«Я немного застал — когда начинал в 59 году работать на Индигирке, когда уже был ликвидирован Дальстрой… но лагеря ещё оставались».

По его словам, в тот период на Колыме работали как новые специалисты, так и люди, которые освободились, но не смогли уехать:

«Вольнонаемных было много — 30–40%. Многие, кто освободился, оставались: на материке с трудовой и справкой об освобождении устроиться было сложно. А здесь были шестимесячные курсы горных мастеров — вплоть до директоров приисков были бывшие заключённые».

Так Колыма входила в новую эпоху: место, где бывшие заключённые и новые рабочие жили и трудились рядом, постепенно формируя другой уклад жизни.

Зачем ехали на Колыму

Колыма привлекала прежде всего заработками — и разница была настолько разительной, что слово «длинный рубль» не нуждалось в объяснениях. Таракановский вспоминает:

«Тогда не было ни бирж, ни криптовалюты — оставалось работать. Бурильщик получал около 1100 рублей — столько же, сколько директор прииска. Старатели зарабатывали 30 рублей в день, примерно 900 в месяц».

Для сравнения:

- министр в Москве получал около 500 рублей,

- секретарь обкома — 450–500,

- рядовой инженер — 100–120.

Высокие оклады дополняли северные коэффициенты: в Магадане — 1,7; на Куларе и на алмазных приисках — 2. Каждые полгода зарплата увеличивалась еще на 10%. Чем дольше работал, тем выше становилась зарплата — и через год–полтора она действительно могла быть в два раза больше, чем на материке.

Жильё тоже становилось стимулом: «Корпоративная трёхкомнатная квартира стоила 4–4,5 тысячи — примерно четыре месячных заработка старателя», — говорит Таракановский.

Как работали — и кто оставался надолго

Работа была тяжёлой, особенно на подземных приисках. По словам Таракановского, «чтобы получать тысячу рублей в месяц, надо было действительно работать». Он вспоминает, что на Куларе бригады проходчиков ежегодно выдавали около 70 километров подземных выработок — объём, сопоставимый с общей длиной линий московского метро тех лет. Нормы были высокими и измерялись не в «абстрактных кубах», а в реальной нагрузке: каждая рабочая смена требовала выдавать по 20 кубометров породы на человека.

Сам Таракановский поясняет масштаб:

«Если на даче выкопать яму метр на метр и в глубину метр — это всего один кубометр. А теперь представьте десять таких ям в мерзлоте за день. Мы давали по 20 кубов — иначе работать было нельзя».

Породу приходилось подметать буквально вениками, чтобы собрать золото, просыпающееся в трещины породы. Скребковые ковши и скреперные лебедки поднимали основную массу, но вручную дорабатывали каждый метр — «иначе золото оставалось в трещинах плотика».

Регион держался на тех, кто выдерживал первые полгода. По воспоминаниям Таракановского:

«Кто туда едет? — сначала прикинем: может быть, наберётся два процента, которые согласились бы туда лететь на работу. Те, кто приехал, — половина сразу возвращалась: не то. Потом, когда заключали договор, — отработав полгода, ещё половина уходила, нарушив договор, возвращали деньги. Некоторые, отработав два с половиной года, больше не возвращались туда. Получалось, что из первоначальных двух процентов, возможно, одна десятая снова возвращалась туда и работали годами. Потом вызывали семьи — и так уже жили, работали постоянно.»

Среди рабочего состава оставались и освобожденные заключенные. Таракановский подчеркивает, что они занимали обычные позиции:

«Работали бригадирами, бурильщиками, скреперистами. Получали зарплату и надбавки, как все. Полконторы у нас были бывшие заключенные ».

К концу 1950-х, по словам Таракановского, на приисках бок о бок работали и новые специалисты, и те, кто освободился. Зарплаты, надбавки и обязанности были одинаковыми — определяющим становилось не прошлое человека, а то, выдерживает ли он нормы и умеет ли работать.

Быт: поселки, столовые, хозяйства

По рассказам Таракановского, в 1960-е жизнь на приисках была организована гораздо лучше, чем в послевоенные годы. Он вспоминает свою дорогу по Колымской трассе в 1964-м: «Через каждые 50 километров — поселок, столовая. Можно было в мороз зайти, поесть, попить чаю. С питанием не обижали».

Многое производили сами: овощи, мясо, молочные продукты. «Подсобные хозяйства были большие. В совхозе “Дружба” под Усть-Омой выращивали капусту — огромные кочаны, хотя морозы доходили до минус 52».

Доставку оборудования и техники обеспечивали морские суда и зимние завозы. Магаданские заводы производили дизели, детали для бульдозеров, промывочные приборы. «В Магадане выпускали топливные насосы, распылители, даже небольшие суда. Заводы работали на регион», — говорит Таракановский.

К середине 1960-х Колыма представляла собой сеть рабочих поселков и приисков, возведенных уже силами вольнонаемных.

«Мы строили дома, школы, больницы, — вспоминает Таракановский. — Было сложно: деньги на капстроительство давали мало, но люди всё равно ехали. Многие потом вспоминали это как лучшее время своей жизни».

Кажется, все осталось в прошлом

Если перенести взгляд из истории Колымы в сегодняшнюю реальность северных проектов, становится видно: многое из того, что сложилось здесь в середине XX века, никуда не исчезло. Да, инфраструктура стала современной, техника — мощнее, условия — мягче. Но сами принципы продолжают работать по тому же лекалу, что и во времена Дальстроя. Логика осталась прежней, только декорации изменились.

В 1930-е и после войны всё крупное развитие Колымы — дороги, техника, прииски, поселки — строилось исключительно государством. Частного капитала не существовало, и любая стройка начиналась только по решению центра. Эта логика не исчезла, и сегодня структура инвестиций на Севере почти такая же. В стране так и не возник институт частных длинных денег: геологоразведка, инфраструктура и крупные месторождения по-прежнему запускаются только при поддержке государства или госкомпаний.

Советская логика «строить под задачу» проявлялась не только в приисках, но и в самом укладе жизни: государство возводило полноценные посёлки с детсадами, школами, клубами, больницами — даже там, где это изначально было экономически убыточно. Когда деньги и внимание центра уходили, особенно в 1990-е, эта модель рассыпалась: бизнесу стало нерентабельно содержать инфраструктуру, построенную не под окупаемость, а под выполнение плана.

Так появились заброшенные и полузаброшенные посёлки, из которых людей иногда даже не могут вывезти. И сегодня эта инерция остаётся: вместо вахтовых схем или гибких моделей жизнеобеспечения по привычке пытаются «строить город», не задаваясь вопросом, нужен ли он после закрытия рудника — и будет ли кому там жить.

Справа: пгт Верхний Ат-Урях, где еще в 1995 году насчитывалось более 1000 человек. Источник: LiveJournal, Между морем и тайгой

Отношение к человеку как к ресурсу — одна из самых стойких вещей, которые почти не изменились со времен Дальстроя. Тогда людей удерживали нормами, режимом и выработкой; позже — деньгами, коэффициентами и длинными вахтами, но логика оставалась той же: главное выполнить задачу, а не обеспечить качество жизни.

И сегодня в геологии это чувствуется так же: бытовые условия часто минимальны, а человек остается функциональной единицей, которую оценивают по выполненному объему работ.

И чтобы действительно что-то изменилось, нужны не новые инструкции и не косметические меры, а смена самой логики — того, как отрасль смотрит на человека, на труд и на развитие. Именно с этого места начинается следующий шаг: что можно сделать иначе и какой подход действительно работает.

Будущее, которое можно выбрать

Сегодня Россия снова говорит о «возрождении Севера», «новых легендах», «крупных стройках». Но если это снова будут мегапроекты, построенные по мобилизационной логике — без партнёрства, без предпринимательского риска, с опорой только на государство — это приведёт лишь к повторению старой модели, где система важнее человека.

А реальное развитие начинается там, где меняются приоритеты. Когда в центр северных программ ставят не отчётность и не стройки любой ценой, а качество жизни: жильё, нормальный быт, стабильную оплату труда и инфраструктуру. Когда государство не пытается тянуть всё в одиночку, а формирует среду, в которой могут работать частные инициативы: : льготы, налоговые послабления, безопасность, понятные правила игры.

Не нужно повторять Колыму. Нужно сделать то, что тогда не получилось: построить систему, где люди работают не из страха и не из-за коэффициентов, а потому что видят смысл, перспективу и достойную жизнь. Где они остаются не потому, что больше некуда идти, а потому что им хорошо здесь.

Материал подготовлен при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

Алексей

Очень познавательно! Прям экскурс в историю. Спасибо!

Мария Костина

Спасибо большое! 😊 И да — очень хочется, чтобы всё это когда-нибудь осталось именно историей, которую мы пережили и из которой сделали выводы. Но, к сожалению, многие вещи всё ещё тянутся за нами и сегодня, и в том, как устроена отрасль сейчас. Хочется верить, что мы всё-таки сможем двигаться дальше.

Роман

Дааа, без прошлого нет настоящего и будущего. Не предполагал, что события тех лет продолжают так влиять на всю отрасль. Может быть в будущем подход к геологоразведке и добыче изменится, человек перестанет быть винтиком в системе, который крутится, только пока платят большие деньги.

Мария Костина

Роман, спасибо большое за комментарий. Честно скажу: работа над этой статьёй заставила меня очень о многом подумать. Я знала историю, я жила в Магадане, я ходила по этим местам, была и в Омчаке, в бывшем лагере. И я знаю современные проблемы геологоразведки — где отношение к людям как к расходному материалу. Настоящее я тоже понимаю очень хорошо.

И вот когда я собирала материал, у меня в какой-то момент всё сложилось в один пазл. Прошлое и настоящее вдруг встали рядом — и стало понятно, почему система выглядит так, как выглядит. Я отдельно буду про это писать у себя в телеграм-канале «Маша и геофизика».

Но изменения начнутся только тогда, когда поменяется отношение — к труду и к человеческой жизни. Но такие перемены не появляются из ниоткуда. Эта статья изменила меня — и, возможно, повлияет ещё на кого-то. И шаг за шагом таких людей станет больше, и когда-нибудь чаша весов перевесит — от плана и мобилизации к уважению и нормальным условиям.

И да, фраза «расходный материал» — это не из архивов, это из текущих разговоров в полях: с геологами, с рабочими. Поэтому про это важно и нужно говорить. И начинать хотя бы с таких материалов.

Леонид

возможно, сейчас дешевле добывать золото в других местах? все-таки, на Колыме очень трудные условия для человека

Мария Костина

Да, конечно, классно было бы добывать золото где-нибудь в Африке, где тепло, недалеко от города и рядом уже есть дороги и электростанции. Но в реальности полезные ископаемые лежат обычно в самых удалённых местах, и именно для них приходится строить условия: дороги, жильё, энергетику, доставку топлива, связь.

Если сравнивать с тем, что было сто лет назад, сейчас всё действительно намного лучше. Даже на Крайнем Севере за Полярным кругом можно обеспечить вполне комфортные условия жизни. Современные рудники — тот же Купол: да, холодно, да, полярная ночь, но сейчас можно обеспечить людей нормальным питанием, фруктами и овощами, интернетом, досугом, спортивными залами. И плюс — короткая вахта, месяц-два, а не полгода или год.

Не для всех, конечно, но разница с прошлым огромная.

Леонид

да, согласен. спасибо за пояснение

Михаил

Спасибо. прочёл с удовольствием.

Мария Костина

Михаил, спасибо большое, что прочли и оставили отклик — очень приятно. Можно спрошу: что в материале оказалось для вас самым интересным? Что-то знали раньше или, наоборот, узнали впервые? Был ли момент, который удивил, поразил или, может быть, расстроил?

Всегда интересно понять, как этот текст считывается со стороны.