Геохимия — это не просто лопатой отобрать пробу и сложить ее в рюкзак, а первый и один из самых ответственных шагов в поиске рудных объектов. Именно от того, как будут проложены геохимические маршруты, какие пробы отберут и как будет составлено техническое задание, зависит успех дальнейшей геологоразведки — от бурения до подсчета запасов.

Вместе с Ильдаром Калько, геохимиком и научным сотрудником МГУ, мы разбираемся, как грамотно подойти к этому этапу: какие методы работают, какие пробы брать, как учитывать ограничения — от вечной мерзлоты до геохимических барьеров — и как правильно составить ТЗ, чтобы получить не абстрактную карту, а реальную основу для принятия решений.

Геохимические поиски месторождений: аномалии и индикаторы

Прежде чем говорить о геохимических методах поисков месторождений, полевых работах и техзадании, разберемся, как вообще работает геохимия. Почему химические элементы ведут себя по-разному, как они мигрируют и накапливаются, и что может рассказать нам их аномальное содержание — особенно, если мы ищем золото, медь, уран и другие полезные ископаемые.

Все начинается с простой, но важной для геохимика мысли: всё есть во всём. Любая горная порода, капля воды или комок почвы содержит всю таблицу Менделеева. Различия только в концентрации, которую мы можем определить — на этом и основаны поиски. Если в одном месте содержание мышьяка или меди в десять раз выше, чем в окружающем фоне — это уже минимальный сигнал, который может помочь локализовать рудную залежь. Такие участки являются геохимическими аномалиями.

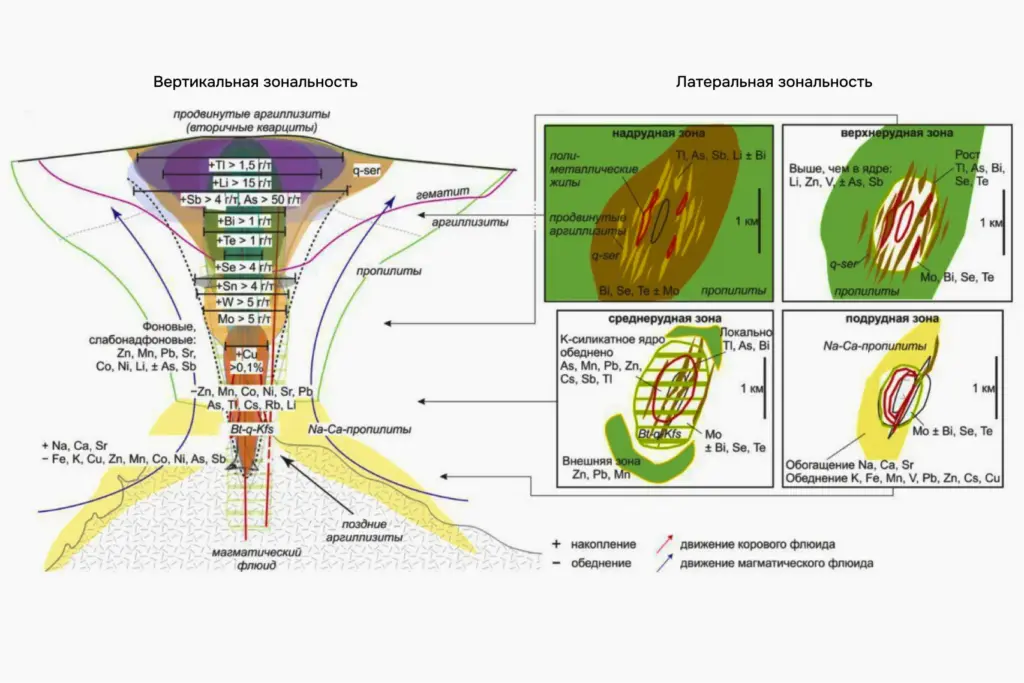

Элементы не стоят на месте. Под действием воды, газа, давления, температуры они мигрируют — и могут оседать там, где условия для этого подходящие. Например, золото может оставаться глубоко в рудном теле и не проявляться на поверхности, зато мышьяк, ртуть, сурьма, йод, таллий или теллур поднимаются выше и становятся индикаторами, по которым геохимики могут «поймать след» месторождения.

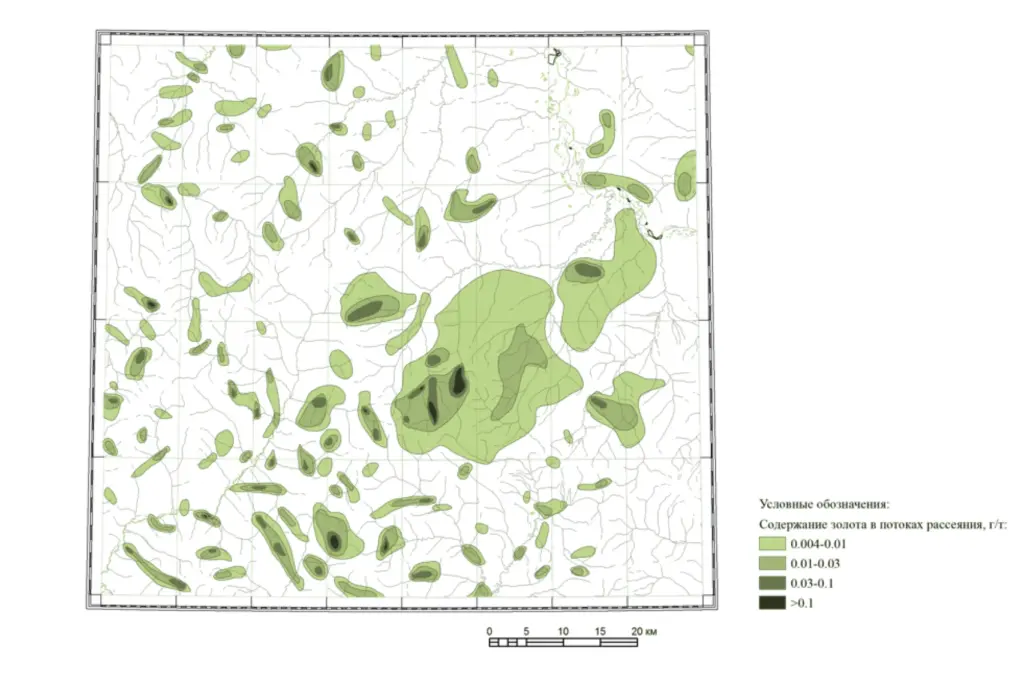

Именно эти индикаторы и позволяют обнаружить рудные объекты, которые не выходят на поверхность или перекрыты толщей осадочных пород. Так формируется геохимическая карта: по десяткам, сотням или тысячам проб геохимики восстанавливают «портрет» участка — как распределены элементы, откуда они могли прийти, и есть ли смысл продолжать поиски.

Этапы геохимических поисков месторождений: от постановки задачи до результата

Геохимические методы поисков включаются на самых ранних этапах геологоразведки — когда компания только получила лицензию, заходит на плохо изученную территорию или пытается уточнить старые данные. Геохимия помогает быстро и экономично понять, есть ли на участке признаки рудных объектов, и где их искать дальше.

А теперь посмотрим на устройство этого процесса на практике — от постановки задачи до конкретных рекомендаций в отчете.

Планирование

Всё начинается с изучения геологических данных: старых отчётов, региональных геохимических работ, геологических и структурных карт, результатов бурения и геофизики, спутниковых снимков. Задача какой тип полезных ископаемых может быть перспективен на выделенных участках, определить, какие полезные элементы нас интересуют (золото, медь, уран и др.), какие факторы (структуры, разломы, особенности рельефа) могут влиять на миграцию элементов, в каких местах аномалии могут быть искаженными.

На этом же этапе важно учесть природные ограничения, которые могут повлиять на качество геохимических данных: например, вулканический пепел, вечная мерзлота, ледниковые отложения. Мы ещё вернёмся к этим темам позже в статье.

Далее специалисты выбирают масштаб геохимической съемки — в зависимости от стадии геологоразведки:

- Региональная съемка (1:1 000 000 – 1:200 000) проводится на обширных площадях, часто в удаленных районах, таких как Арктика. Она помогает в выявлении рудных полей и крупных аномальных зон. Плотность опробования — примерно одна проба на 1–10 км². Региональные работы могут выполняться в рамках частно-государственного партнерства.

- Поисковая съёмка (1:100 000 – 1:10 000) нужна для уточнения перспективных участков. Она позволяет выявить ореолы рассеяния по индикаторным элементам. Плотность — десятки и сотни проб на квадратный километр.

- Детальная съёмка (1:10 000 – 1:2 000) проводится на компактных участках, где зафиксированы аномалии, в условиях задерновки или недостаточной обнаженности. Съёмка направлена на локализацию рудного тела и построение модели — здесь плотность проб может достигать несколько сотен на 1 км². Детальные съемки используют редко из-за дороговизны аналитических работ.

Нормативные документы по региональным геохимическим работам можно найти на сайтах imgre.ru и karpinskyinstitute.ru

Именно на основе этих вводных составляется техническое задание (ТЗ) — документ, который определит, какие пробы брать, с какой плотностью, в каком направлении и с каким методом анализа. Ошибка на этом этапе может привести к потере вложенных средств: можно взять 300 проб на 500 км² — и не поймать ни одной аномалии.

Полевые работы: как проходит отбор проб

После составления ТЗ начинается комплексная подготовка к полевым работам: поиск и наём специалистов, перевозка снаряжения и оборудования, закупка запаса продуктов. Затем команда выезжает непосредственно на участок работ — будь то тундра Чукотки, вулканические склоны Камчатки или заболоченные леса Восточной Сибири.

На месте геохимики отбирают пробы по заранее размеченной сетке, загруженной в GPS, чтобы точно попасть в нужные точки. Профили прокладывают вкрест простирания основного рудного направления, с расстоянием от 50 до 500 метров между ними. Если экспресс-анализ на месте показывает аномалии, сеть сгущают, чтобы не упустить руду.

Виды проб: что и где берут

Выбор типа пробы зависит от геологического строения участка, ландшафта и цели съёмки. Каждый тип материала «ловит» свои аномалии:

- Почвы — основной вид проб для поиска рудных объектов, расположенных близко к поверхности. Берутся в зонах без мощного чехла, из продуктивного слоя на глубине 0,1–0,5 м. Верхнюю растительность (мох, траву) перед отбором обязательно убирают — иначе сигнал будет искажен.

- Донные отложения используются в районах, где поверхность перекрыта мощными чехлами (ледниками и болотами), мешающими почвенному опробованию. Пробы отбирают со дна ручьев и малых рек, где вода вымывает и накапливает мелкие частицы рудных минералов. Метод применим как в зонах скрытых коренных месторождений, так и при поиске россыпей. Пример: в россыпных районах Чукотки с их помощью «ловят» золото, вымытое из разрушенных тел. При интерпретации важно учитывать направление потока и возможное смещение аномалий.

- Вода (гидрохимическое опробование) применяется при геохимических поисках месторождений урана и других растворенных элементов.

- Растения (биогеохимия) особенно эффективны в районах с мощной корой выветривания. Растительность накапливает элементы из глубины: если традиционные методы не дают сигнала, «смотрим на флору». Важно брать пробы только одного вида — например, берёзу или осоку, чтобы избежать искажения.

- Горные породы (руды) отбираются на выходах коренных пород, особенно если видна сульфидная минерализация (галенит, халькопирит, арсенопирит) или ожелезнение. Широко используются как подтверждающие пробы (штуфные, сколковые) для интерпретации аномалий.

Что важно при отборе проб

Геохимическая проба — не просто «песочек в пакетике». Нарушение условий отбора может свести на нет точность анализа:

- Пробы должны быть однородными по составу и фракции. Чаще всего берут элювиальные пески (продукты выветривания коренных пород), без растительности, массой 300–500 г.

- Загрязнение проб недопустимо. Даже обручальное кольцо или металлический инструмент с медью может исказить результат. Отбор ведут в перчатках, а пробоотборники очищают после каждой точки.

- Фиксация координат обязательна. Каждая проба записывается в журнал, привязывается по GPS, указывается глубина и визуальные особенности (цвет, наличие вкрапленников, ржавых пятен и т.п.).

Лабораторный анализ: как выбрать метод и не переплатить

После того как пробы отобраны, они проходят первичную подготовку: сушку, просеивание (обычно до фракции <1 мм), упаковку и маркировку. Важно исключить загрязнение: рабочие не должны использовать загрязняющие инструменты, обработка рудных проб должна происходить отдельно, важно, чтобы от пробы к пробе не происходило смещения через перчатки, сито, мерный инструмент. Всё это может исказить результаты: для заражения геохимической пробы достаточно 1 грамма рудной пробы на 200 грамм почвы.

Перед отправкой в лабораторию на участке может быть выполнен экспресс-анализ с использованием XRF — портативного рентгенофлуоресцентного спектрометра. Он позволяет быстро проверить состав проб и скорректировать сеть опробования.Основные методы лабораторного анализа различаются по чувствительности, стоимости, трудоёмкости и целям применения. Ниже — таблица с комментариями, которая поможет выбрать подходящий метод под задачу

| Метод | Где применяют | Применение | Плюсы | Минусы |

| XRF (рентгенофлуоресцентный анализ) | Поле | Экспресс-оценка в полевых условиях, поиск индикаторов (медь, цинк, мышьяк) | Быстро, дешево, оперативно | Низкая чувствительность к золоту, требует сухой пробоподготовки |

| AAS (атомно-абсорбционная спектрометрия) | Лаборатория | Определение содержания отдельных металлов (золото, серебро, медь) | Высокая точность по целевым элементам | Не охватывает весь спектр, не подходит для экспресс-оценки |

| МАЭС (многоэлементый атомно-эмиссионный спектрометр) | Лаборатория | Определение 20-35 элементов | Простая пробоподготовка, дешево | У ряда элементов недостаточная чувствительность |

| ICP-OES (оптическая спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой) | Лаборатория | Определение 35+ элементов | Высокоточный, широкий спектр | Средняя стоимость, подходит для большинства элементов |

| ICP-MS (масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой) | Лаборатория | Подтверждение аномалий, анализ редких и благородных элементов | Очень точный, широкий спектр | Дорогой, сложная пробоподготовка (трудно растворимые минералы) |

| Пробирный анализ | Лаборатория / металлургическая проба | Точная проверка содержания благородных металлов (золото, серебро) | Надежный, признан в отчетности | Долгий, трудоемкий, не дает информации о спутниках |

Не нужно палить из пушки по воробьям. Метод выбирается не по принципу «что дороже, то лучше», а основным целевым элементам, что именно вы хотите найти и на каком этапе поисковых работ находитесь. На ранних стадиях для определения элементов спутников вполне достаточно XRF или МАЭС, а ICP-MS лучше оставить для международных отчетов и подтверждений, делится Ильдар Калько, геохимик, научный сотрудник МГУ.

Интерпретация и рекомендации: что расскажут химические элементы

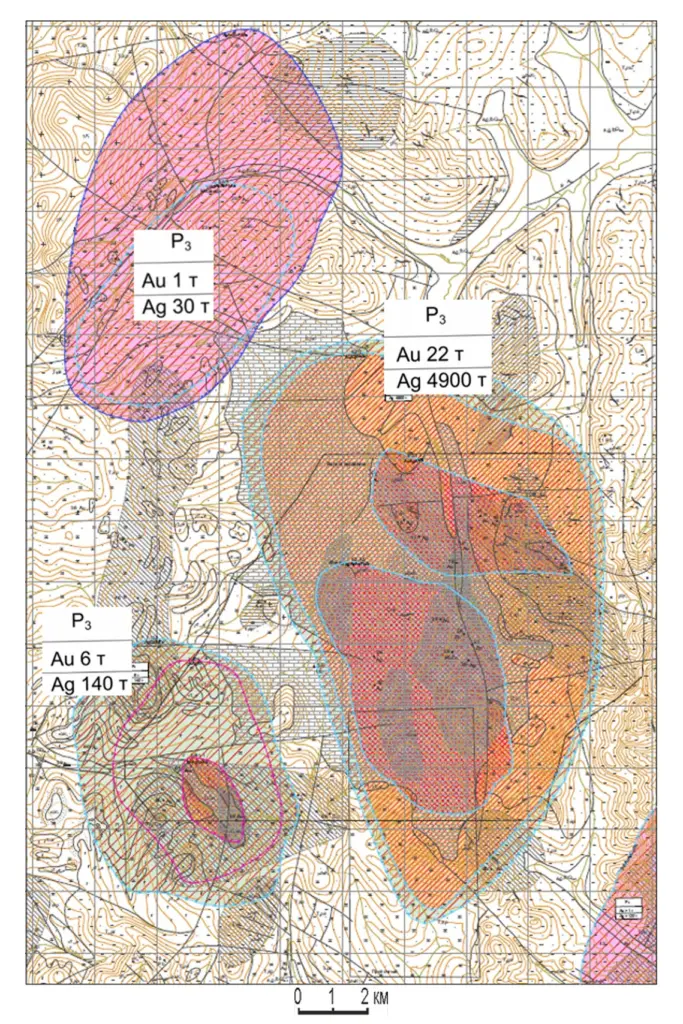

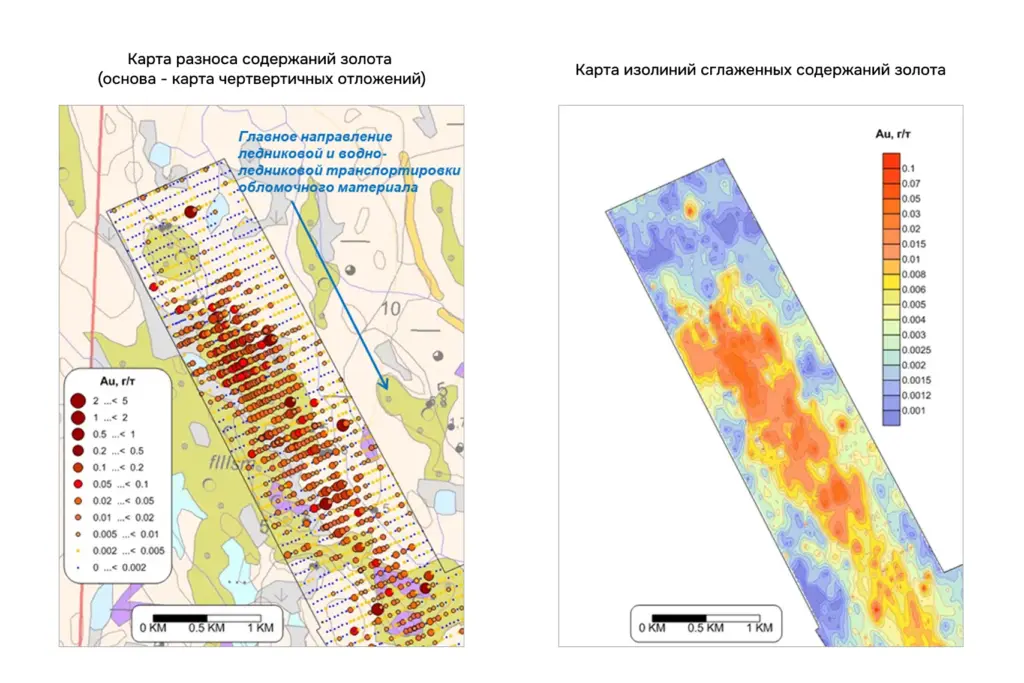

Когда все пробы проанализированы, начинается интерпретация — геохимики строят карты аномалий и ореолов рассеяния, оценивают пространственное распределение индикаторов и дают прогнозы: где искать руду, стоит ли продолжать разведку или остановиться. Это не просто таблица с концентрациями, а реконструкция геологической истории участка.

От характера аномалии можно понять, сохранилось ли рудное тело и на какой оно глубине. Например, для золоторудных гидротермальных систем аномалии ртути могут указывать, что тело уже разрушено и находится глубоко, а аномалии кобальта — наоборот, сигнализируют, что вы вышли прямо на остаточную кору и вскрыли тело. Такие нюансы позволяют уточнить модель объекта и избежать лишних затрат на бурение.

Геохимики выдают не только карты содержания элементов, но и карты производных — коэффициентов индикаторных пар, профильных сечений, пространственных ядер аномалий. По ним видно, ядро ли это, хвост или размазанный ореол. Всё это даёт основы для принятия решений.

Если сигнал смещён, его природу уточняют с учетом палеорельефа, геохимических барьеров и истории выветривания. На одном участке на Чукотке вся аномалия уехала по склону на 100 метров — без интерпретации можно было бы бурить мимо. Там, где пробы подтверждены визуальными признаками (малахит, сульфиды), их интерпретация особенно надежна.

Итогом становится отчёт, где собраны карты, таблицы, координаты проб, признаки на месте и рекомендации — сгущать ли сеть, где бурить, стоит ли завершать поиски. Это не сухой документ, а рабочий инструмент, по которому можно двигаться дальше: к геофизике, канавам или сразу к бурению.

Подробно все геохимические этапы описаны, в инструкции по геохимическим методам поисков от Полиметалла — это хороший документ, чтобы свериться и избежать ошибок.

Как выстроить грамотное взаимодействие с геохимиками: от задачи до результата

Вы получили лицензию или планируете провести поиски месторождений на новом участке. Пора заказывать геохимические работы. Но как сделать это правильно? Как не потеряться в таблицах, пробах и координатах? Как получить не просто красивую карту, а данные, на которые действительно можно опереться?

Мы уже разобрались, как устроены геохимические исследования, какие бывают пробы и методы анализа. Чтобы не повторяться, мы собрали все шаги — от анализа геологии до формирования целей и сети опробования — в отдельный чек-лист для составления ТЗ. Его можно скачать и использовать как рабочий инструмент.

Теперь перейдём к тому, что не попадает в бумаги и форматы, но определяет успех работ: как общаться с геохимиком, как выбрать подрядчика, как контролировать работы и интерпретировать результаты так, чтобы ими можно было пользоваться.

Как выбрать подрядчика: проверяем не обещания, а кейсы

Выбор подрядчика — один из самых ответственных этапов. Хорошая геохимия начинается не с цены, а с опыта. Идеальный подрядчик не просто отберет пробы и скинет Excel-файл — он разберётся в геологии, подскажет, где сгустить сеть, и даст обоснованные рекомендации.

Вот на что важно обратить внимание:

- Рабочие кейсы на похожих объектах

Ищите проекты, где уже проводились аналогичные работы — например, золотосеребряные месторождения в условиях мерзлоты. Не ограничивайтесь общими формулировками: попросите отчёты, фото, карт — всё, что показывает реальные результаты. - Проверяем, а не верим на слово

Сайт и коммерческое предложение могут обещать «всё быстро и дешево». Реальность — другая. Поговорите с бывшими заказчиками, уточните, как шли работы: были ли переносы сроков, хватало ли специалистов, как решались внештатные ситуации. - Опыт и компетенции экспертов

Посмотрите, кто работает в штате: публикуются ли эти люди, выступают ли на конференциях, есть ли у них профильные статьи. Наличие профессионального трека — важный индикатор того, что подрядчик не просто исполняет, а понимает, что делает. - Команда, а не только руководитель

Заранее узнайте, кто именно будет проводить работы: есть ли у подрядчика геологи с опытом, или они наберут студентов на сезон. Минимум треть исполнителей должна быть с опытом проведения работ в аналогичных условиях. От набора полевой команды зависит и качество отбора проб, и корректность документации. - Готовность обсуждать риски и ограничения

Надёжный подрядчик не станет обещать стопроцентный результат, а честно обозначит возможные ограничения: логистика, сложный рельеф, влияние мерзлоты или пепла. Это показывает зрелый подход, а не желание «продать что угодно».

Как контролировать выполнение ТЗ: включенность вместо формального отчета

Контроль геохимических работ — это не просто подписанный план-график или проверка отчёта в конце. Ошибки и срывы начинаются задолго до финального дедлайна. И если вы заметите их только при приёмке, может быть уже поздно: сезон закончен, пробы не отобраны, логистика провалена, бюджет исчерпан.

- Работайте в партнерстве, а не в режиме «подрядчик сам справится»

Кто-то из вашей команды должен быть на постоянной связи с геохимиками. Это не формальный надзор, а полноценное сотрудничество. Вы работаете на один результат: качественные данные. - Включайтесь в рабочие чаты

Подключитесь к полевому чату. Это не контроль ради контроля, а способ видеть реальную обстановку: есть ли задержки, пошел ли дождь, закончился ли бензин. Не все геохимики могут решить сами — и от вашей помощи может зависеть судьба сезона. - Следите за промежуточными результатами

Попросите доступ к протоколам пробоподготовки — там видно, как отбираются, сушатся и измельчаются пробы. Сравнивайте данные экспресс-анализа (XRF) с лабораторными результатами (ICP-MS, AAS) — резкие расхождения могут сигнализировать об ошибке на этапе отбора. - Просите визуальные подтверждения

Фотофиксация участка, ржавых зон, малахита, породы с минерализацией — всё это поможет понять, как геохимики интерпретируют данные на месте и подтверждают ли они аномалии визуально. - Решайте проблемы по мере их появления

Вовремя замеченная проблема — это экономия сотен тысяч и спасённый сезон. Если прервалась логистика, нет топлива или заболела половина бригады — вы будете в курсе и сможете подключиться к решению, пока есть шанс всё исправить.

Контроль — это не проверка. Это постоянное участие. Чем плотнее будет коммуникация, тем выше шанс, что вы получите не просто набор точек в Excel, а качественную геохимическую картину для принятия решений.

Что считать результатом и что делать после: как работать с геохимическим отчетом

Геохимические работы не заканчиваются отбором проб. Финальный и самый важный этап — интерпретация и работа с результатами, на основе которых принимаются стратегические решения: продолжать разведку, сгущать сеть, бурить или закрывать проект.

Что входит в результат геохимии:

- карты аномалий по основным и спутниковым элементам (например, мышьяк для золота, селен для урана);

- описание главных аномалий с ранжированием перспективности;

- таблицы с характеристиками аномальных геохимических полей (содержания элементов, продуктивности, ресурсы в тоннах, например, 50 ppm мышьяка, 0.1 ppm золота, продуктивность золота 10 м2%, прогнозные ресурсы по категории Р3)

- описание результативных штуфных проб с координатами, визуальными признаками (малахит, ржавые зоны, сульфиды) и результатами околорудных концентрациях (для золота более 1г/т, Cu > 0.1%);

- корреляционные взаимоотношения между элементами, указывающие на тип минерализации;

- рекомендации по дальнейшим действиям: сгущение сети (например, до 100×20 м), предлагаемые канавы, бурение по заданным буровым профилям (с указанием глубин, углов);

- паспорт на выявленные аномальные зоны по стандартной форме с привлечение аналогичного объекта в схожей геологической позиции (при проведении региональных работ).

Эти данные помогают:

- уточнить границы рудных зон;

- оценить степень эродированности месторождения;

- оценить ресурсы полезного компонента (категории P3).

Важно: не гоните геохимиков «к ноябрю». Лабораторные анализы могут занимать до нескольких месяцев — особенно при логистике через удаленные города (например, Хабаровск или Магадан). Если вы требуете отчет в жёсткий срок, не привязанный к техническому циклу, высок риск получить некачественные карты и «сырые» данные.

После отчета работа не заканчивается. Геохимик должен понимать, что показало бурение. Это позволяет:

- откалибровать коэффициенты продуктивности;

- скорректировать модели интерпретации;

- обновить подход на соседних участках;

- определить, какие предложенные критерии сработали, а какие — нет.

Это уже не просто «работа по ТЗ», а партнёрские отношения, превращающие геохимию в адаптивный инструмент поисков и разведки.

Когда геохимия может обмануть: ограничения метода

В большинстве случаев геохимия работает чётко — если соблюдены методика, этапность и логика. Но природа умеет сбивать с толку: сигнал может «уехать» на сотни метров, раствориться, замаскироваться или дать ложную надежду. Это не значит, что метод не работает — просто есть условия, при которых геохимические аномалии интерпретируются неправильно.

Рассмотрим 5 ключевых ограничения метода — чтобы вы заранее понимали, где стоит быть особенно внимательным и какие ошибки можно предотвратить еще на этапе планирования.

Ледниковые отложения: сигнал, ушедший на километры

Ледник может утащить породы на сотни километров. Если мы не понимаем, что опробуем ледниковые отложения, то не разберемся, откуда сигнал. На Чукотке можно копать глину, думая, что нашел аномалию, а это ледник притащил породу с другого конца региона. Так, например, и карельский гранит может оказаться в Москве. Сигнал смазывается, и без истории оледенений бурение уйдет в никуда.

В Канаде на ледниковых отложениях проведена тиллевая съемка, которая позволила открыть не одно месторождение. На Чукотке ледниковые глины часто перекрывают продуктивный слой, сигнал через неё почти не проходит. Иногда помогает более глубокое опробование, но бывает, что полезный сигнал остается погребенным.

Тиллевая съемка — это геохимический метод, при котором пробы берутся из верхних и нижних горизонтов донной морены (тилля) — осадков, оставленных ледником. Опробование позволяет определять насколько далеко сместился материал от источника. Метод особенно эффективен в регионах с покровно-ледниковыми отложениями, где традиционная почвенная съемка даёт смазанные результаты.

Вечная мерзлота: глина, которая «уезжает»

В районах с вечной мерзлотой глины способны «течь» по поверхности замерзших пород. На Чукотке, например, геохимическая аномалия может сместиться на сотню метров от источника. Особенно это характерно для пологих склонов, где под внешне стабильной поверхностью скрываются линзы льда. По ним пласты глины скользят, унося ореолы рассеяния вниз по склону.

Если не учесть палеорельеф и уклон, аномалия будет оторвана от источника и разведочные работы не дадут результата.

Что делать? Начать с геологии участка и подключить геофизику. Магниторазведка или электроразведка помогут «привязать» аномалию к источнику. «На Чукотке без палеорельефа ты просто не поймешь, где копать», — отмечает Ильдар Калько. Дополнительно помогут штуфные пробы: малахит или ржавые зоны подскажут, где руда действительно ближе к поверхности.

Геохимики учитывают рельеф и состав проб, а при густой растительности бурят вручную над аномалией и выше, чтобы точно найти руду.

Вулканический пепел: невидимый шум

На Камчатке вулканический пепел — это плотное одеяло, которое буквально накрывает геохимический сигнал. Ключевская Сопка «бахает» — и участок засыпает свежим пеплом на 10–15 см. Где тут рудное тело? Легко пройти мимо, не заметив ничего важного. На поверхности свежий пепел ещё можно отличить — он светлый. Но со временем он смешивается с осадочными породами, и становится неотличим от элювия. При этом сам пепел содержит собственный набор химических элементов, которые могут «заглушить» аномалии, связанные с рудой. Бывали участки, где геохимия не сработала именно из-за толстого пеплового слоя — до трёх метров.

Что делать?

Брать пробы глубже — из подстилающих пород, минуя слой пепла. Или ориентироваться на донные отложения рек и ручьев — там сигнал проходит лучше. Если видите белый рыхлый слой — не берите пробу с него. На крутых склонах пепел может размываться, и шанс поймать сигнал выше. А вот на пологих участках, где он копится веками, без глубокого бурения или геофизики вряд ли получится что-то увидеть.

Геохимические барьеры: ловушка на склоне

«Допустим, вы опробовали-опробовали склон, потом выходите на перегиб, где появляется органическое вещество — и у вас тут бац: уран, молибден, селен. Вы можете увидеть аномалии этих элементов, потому что они из окислительной зоны мигрируют в восстановительную и там отлагаются. Будет повышенное содержание, но это не значит, что у вас тут молибденовое месторождение».

Ильдар Калько

Геохимические барьеры — это природные фильтры, которые могут обмануть даже опытного специалиста. Под воздействием среды элементы переходят из одной формы в другую и накапливаются там, где для этого созданы условия — не обязательно над рудным телом. Например, восстановительная среда с органикой может «поймать» уран или селен, даже если сама руда — в стороне.

Чтобы не спутать такую аномалию с настоящим индикатором, важно изучать геологию участка в комплексе. Помогают штуфные пробы: если есть малахит, арсенопирит, ожелезнение — это аргумент в пользу руды. А лабораторный анализ (например, ICP-MS) позволяет различить природу сигнала и исключить ложные следы.

Кора выветривания: где всё полезное уже ушло

В районах с мощной корой выветривания, как в Австралии или Западной Африке, ценные элементы — золото, медь, уран — могут полностью вымываться с поверхности. В таких условиях классическая геохимия, основанная на почвах, почти не работает: в пробах остаются лишь второстепенные элементы вроде железа и алюминия. Аномалий на поверхности может не быть вовсе, хотя руда глубже всё ещё есть.

Выход — анализ флоры. Некоторые растения (например, берёза, осока, эвкалипт) способны тянуть элементы из глубины и накапливать их в тканях. Это дает геохимику шанс зацепиться за сигнал. Главное — брать пробы только одного вида, чтобы избежать искажений.

В районах с россыпями ситуация обратная: золото может быть в отложениях, но коренное месторождение уже уничтожено. Река смыла золото с горы, а гора исчезла тысячи лет назад. Донные отложения покажут высокие содержания — но это след прошлого, а не ориентир дальнейших поисковых работ и уж тем более бурения.

Геохимики — пионеры разведки: зачем важна наблюдательность

Геохимия — это не дешевый старт геологоразведки. Это фундамент, от которого зависит, найдёте ли вы руду или потратите миллионы впустую. Особенно сегодня, когда большая часть «выходящих» на поверхность месторождений уже открыта, а остаются те, что прячутся глубоко. Настоящий вызов — найти неэродированное, сохранившееся месторождение, не имеющее очевидных следов на поверхности.

Это требует комплексного подхода: геохимии, геофизики, анализа рельефа, старых геологических отчётов и карт, умения замечать мелочи и соединять их в общую картину. Иногда догадка рождается не в лаборатории, а в тот момент, когда ты стоишь на склоне и понимаешь: аномалия — не просто яркое пятно на карте, за ней что-то стоит.

«Идёшь по сопке, смотришь под ноги, а в голове держишь всю геологию участка. Внимательно следишь за степенью измененности пород. Если поленишься ударить ржавый камень, не заметишь гипергенные минералы меди (малахит или азурит) — можешь пройти мимо месторождения»,

— Ильдар Калько

Геохимик — не просто человек с лопатой. Он не просто отбирает пробу «по сетке», а читает ландшафт как книгу: где могла сместиться глина, где мерзлота скрыла аномалию, где пепел замаскировал след. Эта наблюдательность и есть разница между работой «в лоб» и настоящими поисками.

Вы уже сталкивались с геохимией в проектах? Заказывали ли такие работы — или сами выходили в поля? Какие были сложности, сработал ли метод, помогла ли геохимия? Поделитесь своим опытом — это поможет другим принять более точное решение.

Материал подготовлен при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий

Юлия

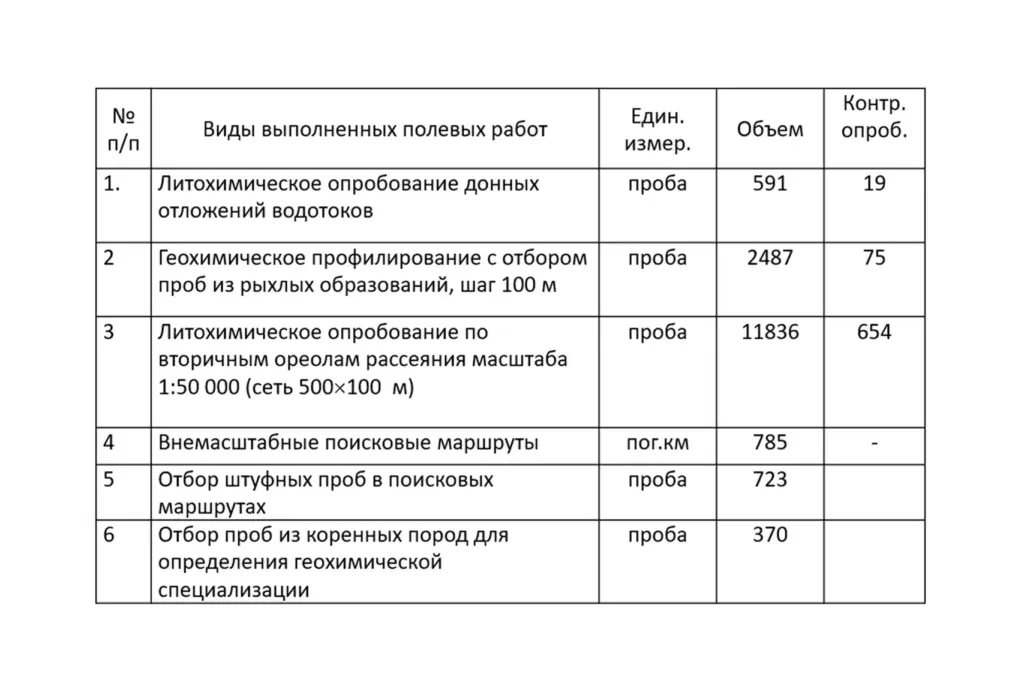

У меня вопрос к примеру реального ТЗ в тексте. Почему заложено так мало контрольных проб? Минимум же от 5, а то и 10%, смотря по каким методика делать работы?

Ильдар

По нормативным документам к геохимическим пробам применяется 3-5% контроль. Количество контрольных проб должно быть более 100 для устойчивой статистики. Ошибка оценки ресурсов по геохимическим данным может быть 30%. Контроль отвечает главным образом на вопрос есть ли существенная неоднородность в опробванных материалах. Основное назначение контроля доказательство геологической однородности, которая на стадии геохимических поисков не достигается в дожном объеме. Выбирая между 100 пробами детализации или контрольным опробованием, я бы выбирал детализацию. Некоторые заказчики работ так и делают, потому как контроль ничего не доказывает, а деньги на аналитику при большом объеме работ существенные. Но решает заказчик. Обычно обилие контроля успокаевает инвесторов, хотя в западном подходе геохимические съемки не оценивают ресурсы, а локализуют перспективную область. Термин «ресурсы» в западном подходе используют по результатам бурения. Стоит конечно сказать, что Российские регуляторы так же не могут обойтись без контрольного опробования и на стадии проектирования его обязательно добавят, если оно не предусмотрено, но в остальном отношение к контролю как к формальности.

Мария Костина

В статье приведён только фрагмент технического задания — для иллюстрации структуры и видов химических проб. Указанное количество проб показано лишь как пример, и не предназначено для оценки качества самого ТЗ или проведённых исследований.

Скорее всего, в полном документе есть развернутая часть по QAQC и другим параметрам, которую мы не включали в публикацию, чтобы не перегружать материал.

Если вас интересуют детали проекта или вы хотите обсудить методику, можете напрямую связаться с нашим экспертом Ильдаром, который работал над этим проектом.