Новости об авариях на шахтах и карьерах появляются в медиа пространстве с пугающей регулярностью. Гибель горняков в турецком руднике Çöpler, обвал на российской шахте «Пионер» в Амурской области — кажется, будто работа под землей всегда связана с постоянным риском, где катастрофа может случиться в любой момент.

Но ни одна крупная авария на карьере или шахте не происходит внезапно. Любое обрушение — это цепочка событий, начавшаяся задолго до трагедии: образование трещин, деформаций, сдвижение массива, изменения показаний приборов и оборудования. Эти признаки можно увидеть и предотвратить последствия, если понимать, как устроен горный массив и как он реагирует на работы.

Один из ключевых инструментов, позволяющих это сделать, — геомеханика. Она объединяет науку и практику, помогает прогнозировать поведение горного массива, управлять устойчивостью бортов карьеров, откосов отвалов, горных выработок и снижать риски техногенных катастроф.

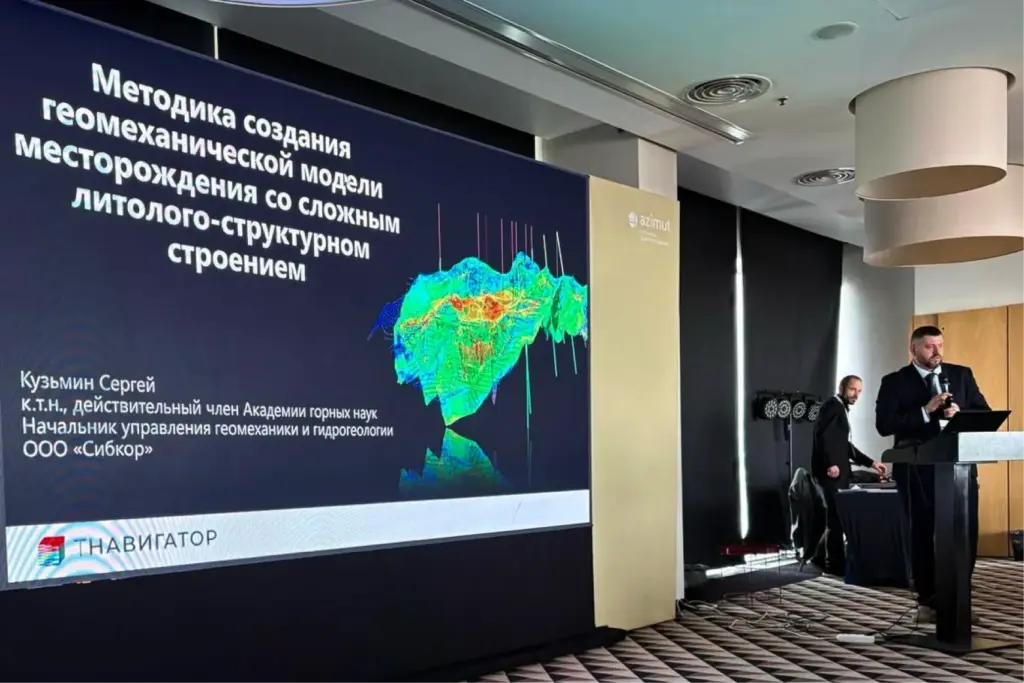

Что такое геомеханика, как она работает на разных стадиях — от разведки до эксплуатации, и почему без нее невозможно построить безопасное и эффективное горное производство, — разбираемся вместе с Сергеем Кузьминым, к.т.н., действительным членом Академии горных наук, членом ISRM, руководителем компаний «Глубокий инжиниринг» и DEEPMINE LAB.

Что такое геомеханика и зачем это нужно горному предприятию

Геомеханика — это наука о Земле, которая изучает, как ведут себя горные породы под воздействием горных работ. Она помогает оценить устойчивость массива, спрогнозировать различные деформации и подобрать безопасные параметры ведения горных работ.

Проще говоря, геомеханик для месторождения — как врач для организма: он следит за его «здоровьем», вовремя замечает первые симптомы и помогает предотвратить серьёзные последствия вроде обрушения горной породы.

«Бывают месторождения “простые”: породы устойчивые, выработка проходится без крепления — как естественная арка в пещере. Но есть и противоположные случаи»

— поясняет Сергей Кузьмин

В Белгородской области находится интересный объект — Яковлевский рудник. На глубине около полукилометра здесь добывают железную руду, залегающую в виде рыхлого песчаного массива. Порода осыпается под ногами, а сверху давит водоносный горизонт — фактически подземная река. Чтобы работать в таких условиях, крепь приходится ставить сплошняком, без затяжки. Себестоимость растет, риски увеличиваются, и без точных геомеханических расчетов здесь не обойтись.

Такие примеры показывают: геомеханика — это не вспомогательная дисциплина, а ключевой инструмент управления безопасностью и эффективностью горных работ. Она сопровождает предприятие на всех стадиях — от разведки и проектирования до эксплуатации, мониторинга устойчивости и даже завершения добычи.

От разведки до мониторинга шахт и консервации горного предприятия: полный цикл геомеханики

Геомеханика работает только тогда, когда встроена во все этапы жизни месторождения — от разведки до завершения добычи. На ранних стадиях она помогает изучить массив горных пород и заложить основу для проектирования, во время эксплуатации — калибруется геомеханическая модель по мере получения новых данных, а на этапе эксплуатации и консервации предприятия — позволяет управлять устойчивостью и прогнозировать изменения в горном массиве.

Теперь рассмотрим, как именно геомеханика применяется на каждом из этих этапов и какую роль играет на практике.

Разведка: фундамент для будущего горного предприятия

На этапе геологоразведки закладывается основа будущей геомеханической модели месторождения. Когда бурятся разведочные скважины, керн исследуется не только на содержание полезных компонентов, но и на физико-механические свойства пород, определения рейтинговых показателей устойчивости массива.

Для геомехаников керн — это источник ключевых данных о том, насколько устойчив будет массив при последующей добыче. Специалисты изучают трещиноватость, структуру, заполнитель трещин, угол их залегания, плотность и степень окварцевания. Эти параметры позволяют определить категорию устойчивости пород, рассчитать возможные деформации и заранее понять, где в будущем могут возникнуть риски, например, обрушения трещиноватых скальных пород.

Полученные результаты становятся фундаментом для проектирования — именно на них будут опираться при расчетах устойчивости бортов и откосов отвалов, выборе системы отработки месторождения и видов, параметров крепления массива горных пород. Чем точнее эти данные, тем надёжнее вся дальнейшая геомеханическая модель.

Однако, как отмечает Сергей Кузьмин, на практике геомеханическое описание керна до сих пор часто выполняется формально или вовсе игнорируется. Скважины бурят «под геологию», а не «под геомеханику», и предприятие получает проект без полноценной картины устойчивости массива. Исправлять эти ошибки потом — на стадии строительства и эксплуатации — обходится во много раз дороже.

Проектирование и эксплуатация: геомеханическая модель массива

Собранные на разведке данные становятся основой геомеханической модели — это не просто отчет, а инженерный инструмент, описывающий, как ведёт себя массив пород в реальных условиях. В модели учитываются геология, гидрогеология, физико-механические свойства пород, зоны нарушений, тектоника, обводненность и другие факторы.

Проектирование на этой основе — это, по сути, создание сценария безопасной и экономически эффективной отработки месторождения: рассчитываются безопасные параметры конструкции борта карьеров и разрезов параметры крепления горных выработок, дренажные мероприятия, порядок отработки и скорость проведения горных работ.

Однако проект не бывает раз и навсегда завершенным документом. Массив — живой, его свойства меняются по мере отработки. Когда начинается добыча, появляются новые данные — из наблюдений, дополнительных скважин, замеров и инструментального контроля. Эти данные нужно постоянно вносить в модель, чтобы она оставалась актуальной и отражала реальные условия.

Сергей Кузьмин приводит характерный пример:

«Многие предприятия до сих пор работают по проектам 1970-х годов. Тогда техника была слабее, добыча шла медленно, и массив успевал “самозалечиваться”. Сегодня экскаваторы и самосвалы извлекают породу в разы быстрее — образуются пустоты, напряжения перераспределяются, устойчивость снижается. Если не пересчитать модель под новые параметры, риски возрастут многократно»

Поэтому проектирование в геомеханике — это не финальный этап, а непрерывный процесс: сбор данных → уточнение модели → корректировка параметров. Такой подход позволяет своевременно адаптировать систему разработки и поддерживать безопасность без потери производительности.

И всё же даже самая точная модель не может работать в отрыве от практики. Чтобы контролировать, как массив ведёт себя в реальности, необходимо наблюдать за ним постоянно. Здесь в работу вступает следующий этап — мониторинг.

Мониторинг устойчивости шахт и карьеров: ранние сигналы опасности

Как мы уже говорили выше, ни одна авария на карьерах или рудниках не происходит внезапно. Первые сигналы — мелкие смещения, трещины, нетипичные водопритоки — появляются задолго до обрушения. Когда деформации становятся видимыми, обычно уже поздно что-то исправлять.

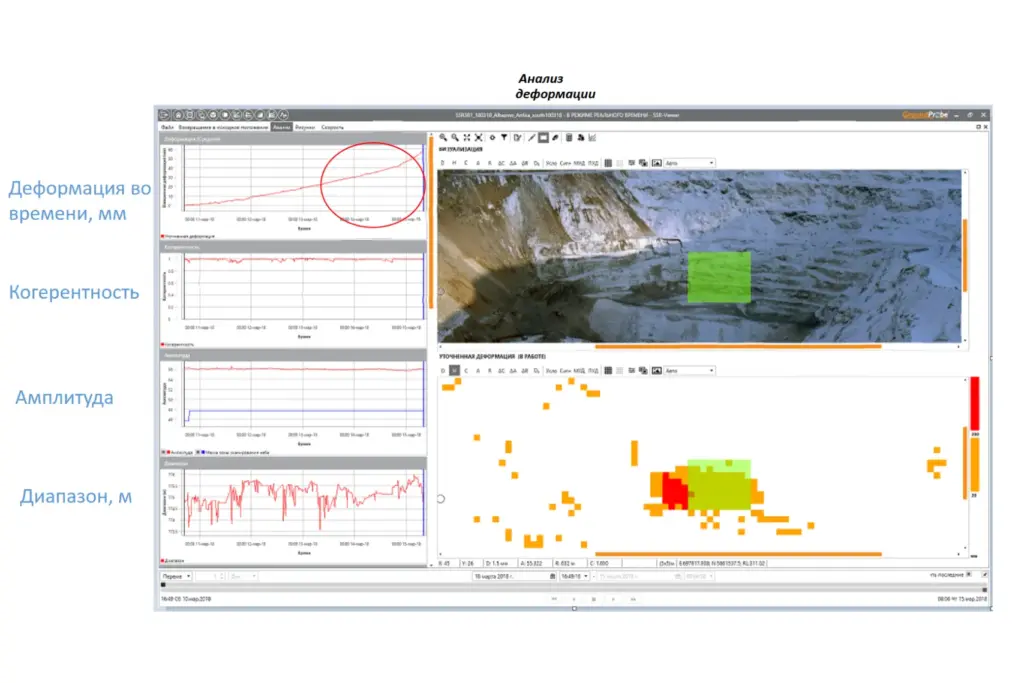

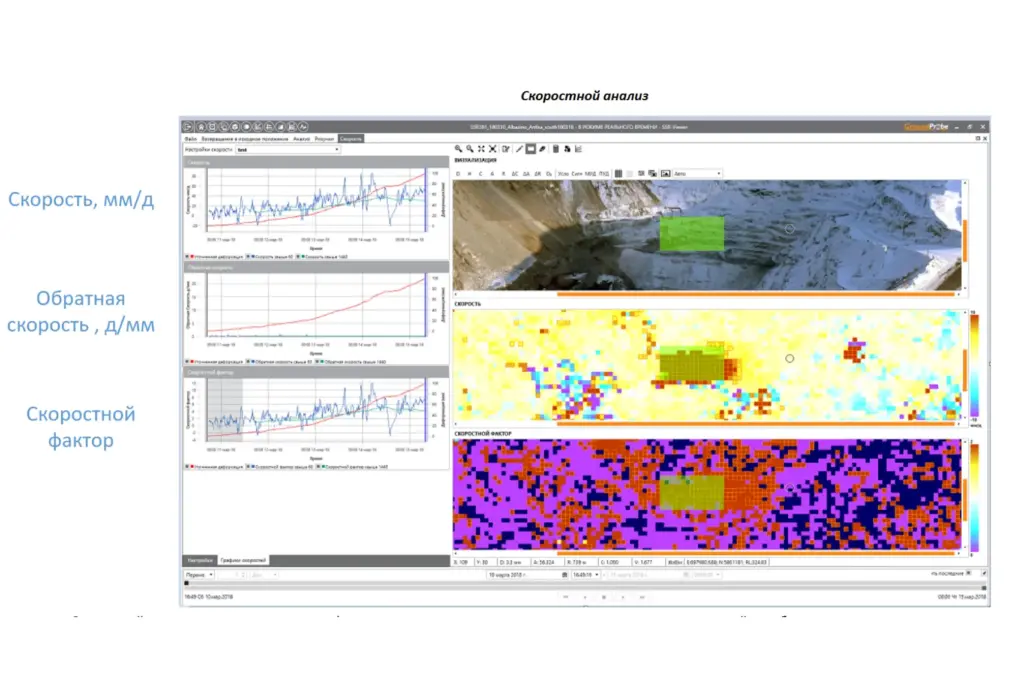

Поэтому важную роль играет мониторинг устойчивости массива горных пород — постоянное наблюдение за состоянием массива. Сегодня для этого применяют радары, пьезометры, дроны, системы лазерного сканирования. Они позволяют фиксировать движения массива на ранних стадиях и вовремя корректировать параметры добычи.

Сергей Кузьмин вспоминает случай из практики:

«На одном предприятии долго спорили, нужно ли вообще покупать оборудование для мониторинга. Всё изменилось в день, когда по борту карьера проезжала наша вахтовка — через несколько минут после этого обрушилась часть борта карьера. Я был тогда внутри машины, и мы буквально видели, как начинает сползать борт. Обошлось без жертв, но после этого случая вопросов больше не осталось — радар установили сразу».

Однако мониторинг — это не просто покупка прибора. Кто-то должен анализировать данные, интерпретировать их и предлагать решения. Без этого любая, даже самая современная система будет работать «вхолостую». Именно здесь проявляется следующая проблема — иерархия и реальная роль геомеханика в структуре предприятия.

Когда геомеханика ни во что не ставят

Геомеханик — это человек, который стоит на страже безопасности предприятия. Он первым замечает, где массив теряет устойчивость, и способен предотвратить аварию на шахте еще до того, как она произойдет. Но у него почти нет возможности напрямую влиять на принятие решений.

На большинстве предприятий геомеханики подчиняются главному инженеру, который мыслит горизонтом одного года — выполнить план, добыть объем, отчитаться за показатели. Для него любое предложение геомеханика вроде «пересчитать модель», «изменить способ отработки» или «усилить крепь» означает риски для текущего плана и премии. Поэтому возникает конфликт интересов: безопасность против выработки.

При этом у геомеханика нет возможности напрямую достучаться до головного офиса, где формируются среднесрочные и долгосрочные решения — на три, пять, десять лет вперёд. Туда, где действительно можно менять стратегию разработки, его голос просто не доходит.

Сергей Кузьмин вспоминает из своего опыта:

«Когда я пришел на рудник, у меня уже был серьезный научный бэкграунд и опыт исследований. Во время одной проверки я спустился в шахту и увидел, что крепление выработки делают не по проекту. Я оформил предписание и остановил работы. Реакция была предсказуемой — меня просто перестали пускать под землю, чтобы “не мешал”. Только через два года борьбы ко мне начали прислушиваться»

Если даже опытному специалисту с таким багажом пришлось два года доказывать необходимость своих решений, то молодым геомеханикам, которые только приходят после университета, еще труднее. От них ждут ответов — куда вести выработку, как реагировать на изменения в массиве, — но при этом у них нет практического опыта. Возникает вопрос и доверия: как слушать специалиста, который сам не уверен в своих решениях. Об этом мы поговорим в материале о том, как становиться профессионалом в геомеханике, чему учиться и как выстраивать авторитет на производстве.

А дальше в этой статье мы разберём, как сделать, чтобы геомеханика на предприятии перестала быть формальностью и действительно работала.

Как внедрять геомеханику правильно и предотвратить аварии на карьерах и рудниках

К Сергею Кузьмину часто обращаются компании, которые понимают, что без геомеханики нельзя управлять безопасностью и устойчивостью месторождения. И самый частый вопрос — с чего начать?

Начать можно с простого — со сбора данных. Вы всё равно бурите эксплуатационные или контрольные скважины, и вместе с геологическим описанием керна можно проводить геомеханическое описание: фиксировать трещиноватость, плотность, угол залегания, наличие заполнителей, степень выветрелости и т. д. Эти параметры лягут в основу будущей модели месторождения и помогут понимать, как массив ведёт себя при добыче.

Следующий шаг — привлечение консалтинговой компании. Но важно понимать: речь не о разовом отчёте, который потом отправят «на полку», а о партнёре, который помогает построить систему. Такой консалтинг выстраивает работу в связке с предприятием:

- помогает обработать собранные данные и построить первую геомеханическую модель;

- разрабатывает рекомендации по безопасным параметрам отработки;

- помогает организовать геомеханическую службу внутри компании — тех специалистов, которые будут заниматься сбором данных, мониторингом и анализом;

- сопровождает предприятие в дальнейшем, проверяя расчеты, давая советы и помогая принимать управленческие решения.

Как отмечает Сергей Кузьмин, именно такой формат консалтинга работает эффективно:

«Наша задача — не просто выдать заключение, а помочь компании встроить геомеханику в систему управления. Чтобы данные, которые вы собираете, реально влияли на решения, а не лежали в отчетах. Мы помогаем это “переварить” и превратить в инструмент работы».

Когда базовая система уже выстроена — данные собираются, модели обновляются, а консалтинг помогает принимать решения — можно переходить к следующему этапу: созданию собственной службы геомеханики.

Это длительный, но оправданный шаг. Он требует не просто нанять специалистов, а выстроить процессы: регламенты, взаимодействие с другими отделами, систему обучения и контроля. Такую службу целесообразно создавать, когда предприятие накопило достаточно информации о массиве и понимает, какие именно задачи нужно решать на месте.

«У меня есть такой кейс, — рассказывает Сергей Кузьмин. — На Карельском Окатышe было принято волевое решение: создать группу по мониторингу устойчивости. Сначала определили цель, затем начали учить людей работать, писать регламенты, разбираться в расчётах. Моя задача была — помочь выстроить систему и научить команду. За полгода мы всё запустили, и служба начала работать под конкретную задачу».

Именно по такой схеме, отмечает эксперт, выстраивают работу и другие предприятия: сначала внешняя команда помогает сформировать систему и обучить людей, а уже потом на её основе создаётся собственная служба геомехаников.

Цена ошибок: почему без геомеханики не обойтись

Любая авария в горной промышленности — это не только разрушение массива и потерянное оборудование. Это простои, многомиллионные убытки, потеря доверия инвесторов и, самое страшное, человеческие жизни. Предотвратить такие сценарии невозможно на сто процентов, но можно существенно снизить вероятность их возникновения. Один из инструментов, который помогает это сделать, — геомеханика.

«Геомеханик работает для того, чтобы снизить вероятность возможного обрушения. Есть такое понятие, как коэффициент запаса устойчивости. Он должен быть выше нормативного. Но это не говорит о том, что не произойдёт обрушение. Это значит, что на этапе проектирования мы всё посчитали и, соответственно, вероятность снизили»

— поясняет Сергей Кузьмин

В этой статье мы разобрали, как геомеханика применяется на разных стадиях жизни предприятия — от разведки до эксплуатации, почему аварии никогда не случаются внезапно, а также почему геомехаников часто не слышат и как это можно изменить.

«Главная сложность в том, что геомеханик должен видеть предприятие целиком — от разведки, проектирования до эксплуатации и бизнес-показателей. Это специалист с очень широким набором знаний. Но на местах таких людей мало, и предприятия не смотрят дальше годового горизонта. А как раз-таки на пять лет — это и есть работа геомеханика: выбрать правильные параметры, как работать дальше эффективно»

— отмечает эксперт.

Геомеханика — это язык, на котором горная промышленность говорит о рисках и устойчивости. И если вы его не используете, то рано или поздно придется платить слишком дорого — деньгами, репутацией, а иногда и жизнями людей.

А вы внедряете геомеханику на своем предприятии? Расскажите, как это устроено у вас — и с какими трудностями вы сталкиваетесь.

Материал подготовлен при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

Артемий

Уже давно хотел разобраться с этот вопрос, и как

раз наткнулся на на вашем сайте шикарный материал:)