Советская алмазная отрасль десятилетиями держалась на Якутии. На геологической карте европейского Севера стоял крест: кимберлитов здесь быть не может. Но именно в Архангельской области геологи рискнули бурить «вслепую» — и нашли алмазы.

Зачем искать алмазы в Архангельской области

В 1970-е годы страна столкнулась с задачей расширить минерально-сырьевую базу. Алмазы были нужны не только для ювелирных изделий, но и для промышленности — резцов, сверл, станков. Опираться на один регион становилось рискованно, и Министерство геологии СССР дало задание искать новые территории.

Архангельская область вошла в список перспективных: здесь проходит Балтийский щит — древний участок земной коры, где могли скрываться кимберлитовые трубки. Ещё в 1930-е фиксировали следы вулканизма, а в 1960-е на побережье Белого моря находили пиропы и ильмениты — минералы-спутники алмазов. Доказательств было достаточно, чтобы не списывать север со счетов. Поэтому ставка делалась не на быстрый результат, а на проверку гипотезы, способной изменить карту алмазоносных провинций страны. Так у геологов появилась смелая, но рискованная задача: проверить север на алмазы. И вот здесь начиналась самая сложная часть — поиск того, чего не видно.

Якутия, Архангельская область — а где еще скрываются залежи алмазов? Читайте в статье «Районы добычи алмазов: где в России ищут новые месторождения»

Когда ищешь то, чего не видно

Главная трудность поисков в Архангельской области — полное отсутствие ориентиров. Кимберлитовые трубки здесь скрыты под десятками метров четвертичных отложений. Толща песков и глин местами достигала 60–80 метров, и добраться до кристаллического фундамента можно было только с помощью буровой установки. Это не «лопата в землю»: бурение требовало тяжелой техники, топлива, площадки для монтажа.

На поверхности — ни одного обломка кимберлита, который подсказал бы правильное место. Всё приходилось проверять «вслепую» — скважина за скважиной, сотни метров металла вгрызались в грунт ради крошечных шансов наткнуться на трубку.

Техника тоже не облегчала задачу. Каждая новая точка требовала обустройства с нуля: поставить буровую, подвезти топливо, обеспечить жилье для партии. Работали по косвенным признакам: редким находкам пиропов и ильменитов, которые легко могли оказаться принесенными ледником за десятки километров.

С финансированием было не легче. В министерстве сомневались: а будут ли перспективы? Деньги продолжали идти в Якутию, а север Архангельской области считался рискованным экспериментом. За каждый новый метр бурения геологам приходилось бороться — и в отчетах, и в кабинетах начальства.

Российские первооткрыватели отличились не только на Родине, но и в других странах мира. Подробнее — в нашем материале «История разработки месторождения алмазов в Канаде»

От случайной находки до Ломоносовского месторождения

Перелом в поисках наступил неожиданно. В середине 1970-х отряд Елисея Веричева из Кулойской геолого-съемочной партии (старший геолог — Анатолий Станковский) заметил в русле реки Мела необычный камень. Его подняли, но в спешке выронили обратно в воду, потом снова нашли — и решили расчистить берег. В образцах коренных пород оказались кристаллы алмаза. Впервые на территории Архангельской области зафиксировали прямой след кимберлитов.

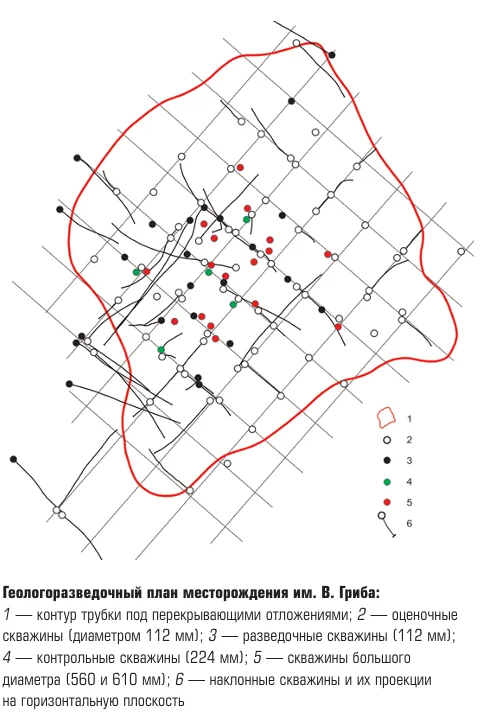

Эти данные получили руководители «Архангельскгеологии» Михаил Толкачёв и Владимир Гриб. Они добились средств на аэромагнитную съёмку, и над северными районами области прошли самолёты и вертолёты с приборами. Результат превзошел ожидания: обнаружены сотни магнитных аномалий.

Первой к бурению выбрали аномалию Тучкина. На глубине всего 30 метров бур добрался до кимберлитовой трубки Поморская. В керне — цилиндрах породы, которые поднимают из скважин на поверхность — насчитали 39 кристаллов алмаза. Это был не случайный сигнал, а настоящее подтверждение перспектив региона.

Вскоре к Поморской добавились новые открытия. Шесть трубок сложились в Ломоносовское месторождение — будущую основу Архангельской алмазоносной провинции. Сомнения сменила уверенность: север оказался не «белым пятном», а новой алмазной территорией страны.

От первых кристаллов до промышленной добычи

К середине 1980‑х стало ясно: запасы Ломоносовского месторождения действительно впечатляют — их хватит, чтобы изменить баланс всей отрасли. Но путь к промышленной добыче оказался непростым: проект запускали почти двадцать лет.

В 2005 году был введён в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат «Севералмаз», и первые алмазы с Ломоносовского месторождения вышли на мировой рынок. Сегодня это крупнейший центр алмазодобычи за пределами Якутии.

- Запасов месторождения хватает более чем на 50 лет добычи — по данным главного геолога «Севералмаза», Ильи Зезина.

- Компания сохраняет добычу на уровне около 2,9 млн карат в год (примерно 10 % от общего плана по «Алросе»).

- Включены в разработку две трубы — Архангельская и Карпинского‑1, с открытыми карьерными работами и фабриками 2005 и 2013 годов.

- Общая добыча по Ломоносовскому месторождению после запуска фабрик выросла с около 0,5 млн до 2 млн карат в год.

Сегодня Ломоносовское месторождение — не просто операционная площадка, а символ стратегического диверсифицированного баланса добычи алмазов. Оно подтвердило, что нельзя оставаться в геологическом ожидании, и что рискованные решения могут стать фундаментом новой алмазной провинции страны.

Что нам дала история Ломоносовского месторождения

История Ломоносовского месторождения напоминает: в геологии не бывает «безнадёжных» территорий. Стоит лишь проверить ещё раз — и карта полезных ископаемых может измениться.

Ломоносовское открытие показало, что крупные открытия совершаются не только в «очевидных» регионах вроде Якутии, но и там, где долгое время ставили крест. Оно дало Архангельской области новую роль на геологической карте и доказало: упорство и готовность проверить гипотезу способны изменить целую отрасль.

Сегодня это особенно актуально. Спрос на алмазы и другие полезные ископаемые растёт, а легкие открытия давно позади. И значит, опыт Ломоносовского месторождения вдохновляет: даже там, где кажется пусто, может скрываться новый ресурсный центр.

А вы работали в «бесперспективных» регионах, где не ждали результата, а в итоге находили что-то значимое? Расскажите в комментариях

Фото: блог Grannushka, LiveJournal — источник

2 комментариев

Михаил

После начала разработки алмазов На Ломоносовском месторождении, в Архангельском областном краеведческом музее проводилась выставка по истории открытия месторождения. Там были выставлены в числе прочего и образцы кернов из кимберлитовых трубок. Тогда я вживую увидел пиропы и ильмениты… Пиропы были очень красивые, а вот ильмениты мне показались похожими на шарики, которые образуются при сварке металла, когда небольшие частицы расплавленного метала падают на бетон и раскатываются застывая… На пляже в песке увидел бы, точно не обратил бы внимания…

Мария Костина

Спасибо, что поделились своей историей! Очень интересно — такие личные наблюдения делают геологию живой. Здорово, что вы видели это своими глазами — такие впечатления надолго остаются.