Это наш первый грант — и, конечно, сейчас сумма в 1,6 миллиона рублей выглядит внушительно. Плюс к ней добавляется обязательное софинансирование — ещё миллион. Для медиа, которое всё это время существовало исключительно за счет моих собственных вложений, это серьезная поддержка и новый этап.

Я давно понимала: без внешнего финансирования, без партнеров и новых ресурсов мы не сможем развиваться. Качественный контент стоит дорого, и поддержка позволяет нам делать больше — глубже, профессиональнее, стабильнее. Возможно, через год эта сумма покажется небольшой на фоне других возможностей. Но я хочу зафиксировать этот момент — потому что сейчас это действительно важно. Это не просто деньги. Это признание. Признание того, что концепция, с которой мы пошли на конкурс, — была услышана и получила поддержку.

Дальше я расскажу, как проходила подготовка, почему я вообще решила подать заявку, хотя сначала относилась к слову «популяризация» с изрядным скепсисом. Но благодаря вам — нашим читателям — моё отношение изменилось. Надеюсь, мой опыт вдохновит кого-то еще подать на грант и поддержать свой проект — будь то блог, сайт или серия мероприятий. Я верю: делиться такими историями важно.

Как все началось

О гранте для авторов, популяризирующих науку, я узнала случайно — увидела сторис у блогера и геолога Исхака Фархутдинова. Сделала скриншот, чтобы не забыть, и решила подробнее изучить условия. Сначала казалось, что это что-то далёкое — не для таких, как я, а для «серьезных» научных проектов с большим бэкграундом. У меня же не институт, не НКО. Но затем я вспомнила: за моей спиной уже стоит целая редакция. GeoConversation — это не хобби, а медиа, которое требует развития. А значит, пора искать реальные источники финансирования.

Я зашла на сайт, прочитала условия участия и задумалась, насколько наш проект соответствует тематике конкурса. Мы ведь не публикуем научные обзоры и не размещаем статьи из академических журналов. Наши материалы — это рассказы о том: как проходят экспедиции, как работают геологи и геофизики, какие задачи решают специалисты в полевых условиях.

Но ведь именно в этом и есть наука. Мы выполняем геофизические исследования, которые основаны на физических законах, работаем с высокотехнологичным оборудованием, анализируем и интерпретируем данные. Всё, что мы делаем в поле — это прикладная наука, рассказанная живым языком. Но всё равно у меня оставался вопрос: можно ли назвать меня популяризатором? Да, я рассказываю о своей профессии, показываю, как работает отрасль изнутри, но считаю ли я это именно популяризацией науки — вот тут у меня были сомнения.

Я не собиралась популяризировать науку. Просто рассказывала, как работаю

В моем представлении «популяризация» выглядела как нечто абстрактное, искусственно придуманное: кто-то сверху говорит, что нужно развивать геологические науки, привлечь студентов, взрастить специалистов — и где-то в высоких кабинетах принимается решение «давайте популяризировать». Потом нанимаются мальчики и девочки, которые начинают делать контент.

Чаще всего эти люди сами не из отрасли — журналисты, редакторы, контент-менеджеры. Они боятся геологии как слишком узкой темы и стараются говорить так, чтобы понравиться всем. Появляются посты вроде: «Что такое геология?» или «Какой минерал самый твёрдый?». И получается странный эффект: массовой аудитории это неинтересно — слишком абстрактно и «не про меня». А для профессионалов такие тексты — это примитив, вызывающий недоумение. В итоге такой подход не работает ни для одной из аудиторий. Стараясь быть «понятными всем», не получаешь внимание ни от кого.

Я же уже пять лет веду блог о своей работе — о геофизике. И, наверное, именно это и есть настоящая популяризация: когда ты изнутри показываешь, как устроена профессия. Честно и без излишнего упрощения. Да, я рассказываю о том, как мы таскаем катушки, как живем в полевых условиях, как добираемся до работы на вертолетах. Я объясняю, как работает гравитационное и электромагнитное поле, но стараюсь не грузить терминами — чтобы было понятно и интересно даже тем, кто далёк от отрасли. Держу баланс, чтобы не скатиться в упрощение и не перегрузить техническими деталями.

Контент про палатки, медведей и быт в поле — всегда заходит. Но это — не главное. Главное — рассказать о сути работы: что делают геофизики и как они помогают находить новые месторождения.

И мне кажется, настоящая популяризация работает только тогда, когда её делают те, кто действительно работает в профессии. Потому что это всегда будет искреннее. Только человек, который любит свою работу, может рассказать о ней так, что захочется стать её частью. Один подписчик как-то написал, что увидел ролик, где геологи едут на вездеходе, — и понял: «Я тоже так хочу».

С таким скепсисом я и подавалась на этот грант. Думала: ну, популяризация, которую имеют в виду организаторы гранта, — это, наверное, не про меня. Но мы подходим по формальным критериям, значит, надо попробовать. А потом, в процессе подготовки заявки, сбора документов и особенно разработки презентации, я вдруг переосмыслила весь проект. И поняла: да, то, что мы делаем, — это и есть настоящая популяризация геологии. Настоящая, живая и изнутри профессии.

Первое препятствие: юридическое лицо

Первая трудность, с которой я столкнулась, — это требование о наличии юридического лица для подачи заявки. А я на тот момент была зарегистрирована как самозанятая. День-два я колебалась: регистрировать ИП казалось рискованным шагом. Но если я всерьез хочу развивать медиа, нужно было легализовать проект. Я оформила электронную подпись, подала заявление через Госуслуги — и через несколько дней получила уведомление: теперь я индивидуальный предприниматель Костина. Это казалось большим шагом вперёд.

Однако радость была недолгой. В условиях гранта прямо указано: заявитель должен быть юридическим лицом, а ИП таковым не считается. Минимальная форма — ООО. А времени до дедлайна оставалось меньше трёх недель. Зарегистрировать ООО и подготовить всю документацию за это время было невозможно.

Первой реакцией было: «Ну, значит, не судьба». Но через несколько минут пришла другая мысль: «Если я не могу подать заявку сама, значит, нужно найти тех, кто сможет помочь». Я начала перебирать в голове знакомых с юридическими лицами и почти сразу вспомнила про Семёна Иноземцева — руководителя контент-агентства «Стратегия». Мы давно знакомы и профессионально сотрудничаем.

Я написала ему: «Семён, помоги. Хочу подать заявку на грант, но нужна компания». И уже на следующее утро получила от него короткое и решительное: «Да, помогу. Напиши, что нужно?»

Создание презентации и концепции

Поддержка со стороны контент-агентства «Стратегия» и его руководителя стала важным ресурсом. На подготовку оставалось всего две недели: нужно было разработать концепцию проекта и подготовить презентацию. Я приступила к работе в ускоренном режиме.

Подготовка презентации заняла всего три дня — во многом благодаря тому, что я работала не одна, а в паре с искусственным интеллектом. Chat GPT помог быстро собрать структуру, обработать идеи и оформить текст. Но важно уточнить: я не использовала нейросеть как генератор готовых решений. Я не писала в Chat GPT что-то вроде «сделай мне презентацию для гранта» — такие шаблонные запросы не работают. Я взаимодействовала с ИИ как с партнёром: надиктовывала идеи, вставляла фрагменты из редакционной политики, формулировала цели, описывала аудиторию и специфику нашей работы. Бюджет сначала составляла вручную, а нейросеть помогала с редактурой, структурированием и оформлением данных.

Дизайн и визуальную часть презентации взял на себя Алексей — мой партнёр по сайту. Благодаря его работе презентация получилась действительно сильной: лаконичной, визуально выверенной и профессиональной.

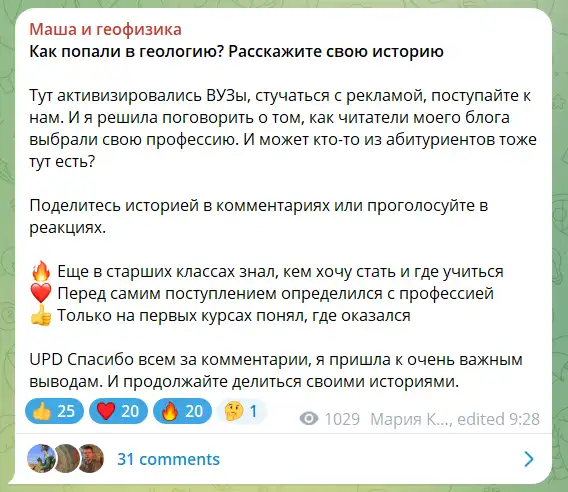

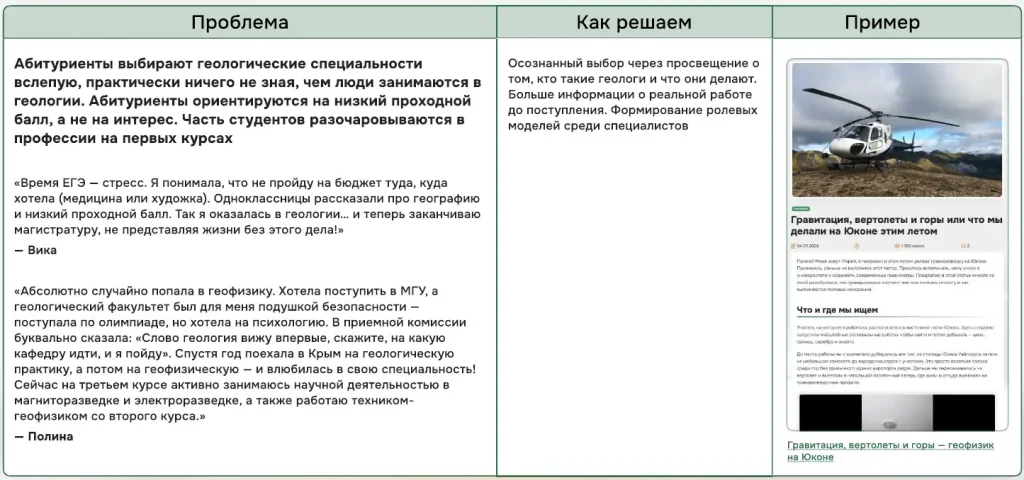

Когда Алексей начал оформлять презентацию, я параллельно задала вопрос в блоге «Маша и геофизика»: как вы выбирали профессию? И получила такие ответы, которые кардинально изменили моё представление о том, чем на самом деле является GeoConversation — и что такое настоящая популяризация геологических наук.

Когда подписчики начали отвечать, оказалось, что большинство выбрало профессию, не имея о ней практически никакого представления. Я вспомнила и себя на первом курсе: из 30 человек в группе только трое знали, что такое геофизика. Геологию ещё можно было услышать на уроках географии, но геофизика — это был тёмный лес. Двое знали благодаря тому, что пришли в университет после геологоразведочного техникума, а я — немного через школьный кружок. Остальные — просто пришли наугад.

В ваших комментариев — та же история. Кто-то поступил случайно, кто-то — из-за низкого проходного балла. Да, в комментариях вы пишите, что это был счастливый случай, но это скорее исключение и типичная ошибка выжившего. Ведь те, кто не понял, куда попал, — ушли. Кто-то бросил учёбу, кто-то доучился, но работает не по специальности. Еще одна боль — абитуриенты с высокими результатами по физике и математике стремятся поступить на мехмат, а в геологию идут «по остаточному принципу». Но сегодня геология — это не только палатки, борода и гитары у костра. Это высокотехнологичная отрасль, где нужны программисты и активно применяется искусственный интеллект — и об этом тоже важно говорить.

А еще есть и те, кто пришел в отрасль осознанно, уже после другой профессии. Например, бывшие экономисты, которые сменили сферу и стали геологами.

Это важные истории, и именно они вдохновили меня пересмотреть то, как мы формулируем миссию GeoConversation.

На тот момент Алексей уже почти закончил презентацию. Но я поняла: нам нужно изменить один из ключевых слайдов. Я написала ему: «Пожалуйста, не оформляй этот блок — я пересоберу его». Мы переделали подачу концепции и заново сформулировали, как GeoConversation участвует в популяризации науки. Мы успели: презентация была готова за неделю до окончания приема заявок.

Документы, бюрократия, паника

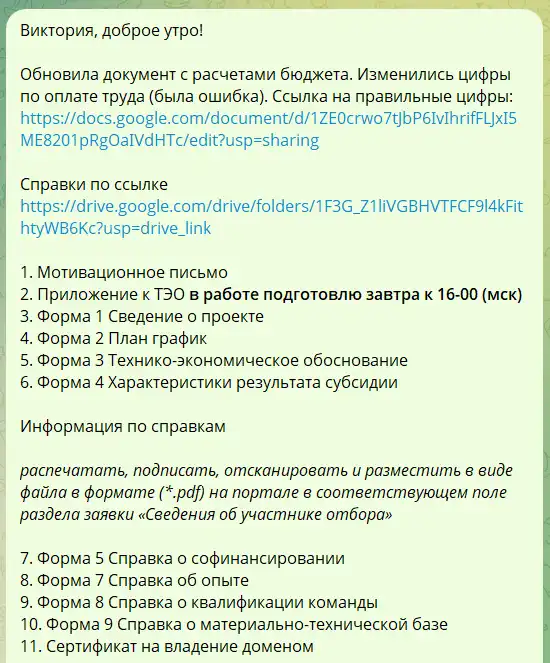

Поначалу казалось, что отправка презентации — это финальный этап, но это было только начало. Поскольку заявку подавала не я, а компания-партнёр, у меня не было доступа к системе. В последнюю неделю до дедлайна от Виктории, сотрудницы компании, которая занималась нашей заявкой, начали приходить регулярные сообщения: необходимо заполнить множество дополнительных форм — расчеты, обоснования, табличные документы. Хотя бюджет уже был прописан в презентации, теперь всё требовалось оформить заново — по другим строкам: зарплаты, налоги, взносы, административные расходы.

В течение трёх дней я плотно работала над этими документами. Здесь снова помог искусственный интеллект: он ускорил часть процессов, помог отредактировать и структурировать данные. В итоге удалось подготовить и загрузить больше десяти документов в срок.

Что я чувствовала после отправки

Когда мы загрузили все документы в систему и нажали кнопку «Отправить», я выдохнула и решила забыть об этом как о тяжёлом, но пройденном этапе — и вовсе не надеялась на победу. Как можно подготовить полноценный проект всего за две недели? Я была уверена, что среди участников точно есть команды, которые начали работу заранее, с хорошо проработанной концепцией, опытом и ресурсами. Поэтому решила: пусть это будет тренировкой. Даже если не выиграем — на следующий конкурс подойду более подготовленной. Я знала, что участие в грантах — это история с накопительным эффектом: чем больше подаешься, тем выше шансы в будущем. Нашему проекту меньше года, так что на победу я не рассчитывала.

Первой радостью стало то, что все документы приняли — это было в начале апреля. Я подумала: уже хорошо, хотя бы оформили всё правильно. Позже, в конце месяца, начали приходить письма от организаторов с уточняющими вопросами. Где-то нужно было заполнить недостающие поля, что-то поправить. И тут появилось первое волнение: возможно, мы действительно выиграли. Но до последнего не позволяла себе в это поверить.

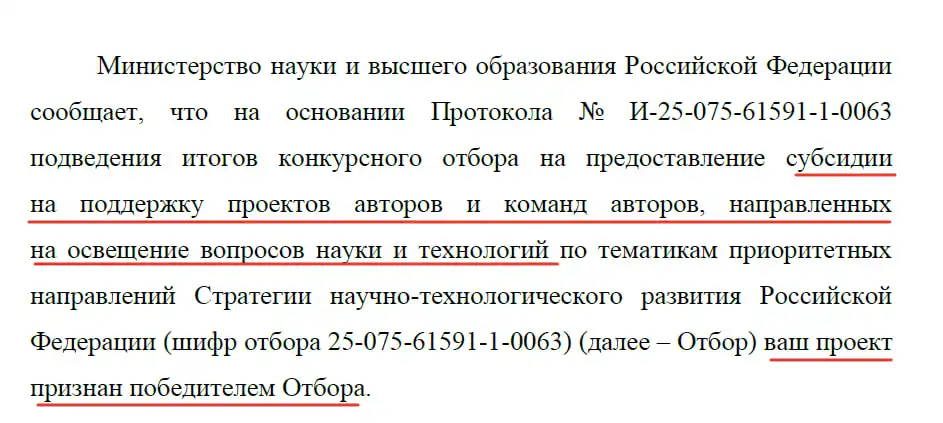

Пока не пришло официальное письмо: мы выиграли грант.

Новая тревога: согласование, пересчеты, договор

Когда стало можно рассказать о победе публично, я написала об этом в блоге. Радость была огромной — но вместе с ней началась новая волна забот. Весь май ушёл на согласования: пересчитывали бюджет, потому что одобрили сумму меньше запрашиваемой, переделывали смету, заново готовили документы. Было ощущение, что на финишной прямой можно всё испортить. Но 30 мая я получила сообщение: соглашение подписано. Теперь всё официально.

А впереди — новая ответственность. Мы бы и без гранта продолжали выпускать статьи и вести соцсети. Но теперь у нас есть конкретные обязательства, сроки и отчётность.

Что дальше

Для меня этот грант — не просто поддержка проекта. Это первый шаг на долгом пути. Это ответственность, возможности и уверенность в том, что мы делаем что-то важное. Благодаря гранту мы создадим больше статей, проведём больше интервью, расширим рубрики, сделаем видеоролики на основе наших текстов и будем активнее вести соцсети. Но главное — мы создадим больше поводов для разговора. О геологии, о профессии, о технологиях, о людях, которые в этой сфере работают.

И, возможно, кто-то случайно увидит видео, где я иду с рюкзаком через бурелом, или геолог карабкается в горах, — и подумает: «Я хочу так же». Или айтишник, который сейчас разрабатывает приложения, прочитает статью об искусственном интеллекте в геологии и решит: «А ведь я могу применить свои знания здесь».

Мы никогда не знаем, на кого и как повлияет наш материал. Статья — как ребёнок, которого выпускаешь во взрослый мир и больше он тебе не принадлежит. Я верю, что у GeoConversation впереди большая дорога. Спасибо всем, кто нас читает, делится статьями, комментирует и поддерживает нас. Вы — часть этой истории.