Золото тысячелетиями очаровывало людей — сначала как символ власти, потом как надежный актив. Но сегодня его роль куда шире. Золото содержится в микросхемах смартфонов, используется в тестах на беременность и ковид, применяется в протезировании и даже в лечении рака. Благодаря своей пластичности, электропроводности и полной химической инертности, этот металл оказался незаменимым — и в высоких технологиях, и в медицине.

И всё же золота на Земле крайне мало. Всё, что человечество добывало тысячи лет, можно уместить в куб высотой с шестиэтажный дом. Чтобы добыть этот металл, нужны не только лотки и драги, но и карьеры глубиной под километр, бактерии, которые «поедают» породу, и целые исследовательские центры. Как работает современная золотодобыча и что стоит за каждым граммом — разбираемся вместе с Исхаком Фархутдиновым — геологом, кандидатом геолого-минералогических наук и автором документального фильма о золотодобыче.

Как и где образуется золото

Чтобы появилось золото, одной звезды недостаточно — она должна взорваться. Только при сверхновом взрыве формируются тяжелые элементы, такие как золото. А ещё чаще золото рождается при столкновении двух нейтронных звёзд — этот космический взрыв разбрасывает золотую пыль по всей Вселенной. Из этой пыли формируются планеты. В том числе и Земля. Поэтому кусочек золота у вас в руках — это осколок древней звездной катастрофы.

Когда Земля была молодой, золото вместе с другими элементами оказалось в магме — раскаленной массе, где всё бурлило, кипело и перемешивалось, как в гигантском котле. Постепенно этот «коктейль» остывал, и золото застыло в горных породах. Этот процесс занял миллионы лет. Но просто так найти золото в земной коре невозможно. Оно образует месторождения — места, где его концентрация выше обычной. Таких мест два типа:

🔸 Коренные месторождения

Золото содержится в самой породе — в кварцевых жилах и сульфидах. Оно глубоко в недрах, и чтобы его добыть, породу нужно взрывать, дробить и перерабатывать. Такие месторождения часто связаны с магматизмом и так называемой гидротермальной активностью — когда горячие флюиды под высоким давлением насыщают трещины и образуют золотые залежи. Это словно природная фабрика по производству золота.

🔸 Россыпные месторождения

Когда коренные породы поднимаются ближе к поверхности, они начинают разрушаться: от перепадов температуры, от воды, ветра, даже от бактерий. Горные реки вымывают золото из породы и уносят его по течению. Там, где течение замедляется, тяжёлые частицы оседают. Так и формируются россыпи — пески и гравий с вкраплениями золота.

С россыпей всё и началось

Первые золотые месторождения, с которыми столкнулся человек, были россыпными. Драгоценный металл лежал прямо в руслах рек — в виде самородков и вкраплений в песке и гравии. Не нужно было ни бурить, ни взрывать породу, ни строить фабрики — достаточно было промыть песок вручную. Еще 3 000 лет до нашей эры в Египте уже умели получать относительно чистое золото, а в наших краях его искали скифы и сарматы — кочевые народы, оставившие после себя великолепные изделия из тончайшей золотой фольги. Золото не плавили в печах — его раскатывали, чеканили, накладывали на орнамент и выдавливали вручную.

Как в древности находили золото без геохимии, геофизики и буровых станков? Всё дело в наблюдательности и опыте: следопыты, охотники, воины умели читать ландшафт, замечать породу, чувствовать землю. Они находили богатую руду и обогащали её прямо на месте — в примитивной печи или с помощью простой промывки.

На протяжении тысячелетий самым распространенным способом добычи было именно промывание. Его пик пришёлся на XIX век, когда началась золотая лихорадка: Калифорния, Аляска, Австралия, а вместе с ними — Сибирь. В Енисейской губернии и Забайкалье золото находили в речной мути. Простые крестьяне, беглые каторжане, заключённые и переселенцы намывали песок даже в лютый мороз, надеясь увидеть блеск золотых крупиц.

Сейчас россыпи почти исчерпаны, золотая лихорадка — в музеях и мифах. Но в России до сих пор работают артели, добывающие золото из россыпей — особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. Это уже не старатель с лотком, а малые предприятия с техникой, лицензией и непростыми условиями работы. Об этом мы расскажем отдельно — сейчас посмотрим, как золото добывают сегодня, когда на смену лоткам пришли карьеры, шахты и лаборатории.

Открытый способ: золото из карьера

Один из самых масштабных способов добычи золота — открытый, или карьерный. Его применяют на коренных месторождениях, где металл залегает в массиве породы на глубине в сотни метров. Так работает, например, Олимпиада в Красноярском крае — одно из крупнейших и самых сложных месторождений в мире. Глубина карьера здесь — почти 900 метров, площадь — около трёх квадратных километров. В такой «воронке» могли бы уместиться небоскрёбы Москва-Сити.

Перед тем как добраться до руды, геологи проводят геофизические и геохимические исследования, бурение, взрывные работы. Дальше вступает техника: экскаваторы загружают дробленую породу в самосвалы, которые везут её на фабрику. Как извлекают золото из руды — расскажем отдельно. А сейчас продолжим обзор: какие ещё способы применяют, кроме открытого?

Подземный способ: когда золото уходит в глубину

Когда золотосодержащие руды залегают слишком глубоко — на сотни или даже тысячи метров — использовать карьер невозможно. В таких случаях применяют подземный способ добычи. Этот метод требует строительства шахт и проходки горизонтальных галерей. Через них рабочие добираются до рудных тел, бурят скважины, закладывают взрывчатку, взрывают породу — и уже после этого транспортируют золотоносную массу на поверхность. Для этого используют подъемные машины, вагонетки и конвейеры.

Это более дорогой и сложный способ по сравнению с открытым. Но у него есть ключевое преимущество — он позволяет добывать золото там, где другие методы невозможны. Пример — шахта Mponeng в Южной Африке. Это одно из самых глубоких золотодобывающих месторождений в мире: рабочие спускаются туда на глубину более 4 километров, а температура внизу превышает 60 °C. Чтобы шахта могла работать, пришлось проектировать отдельную систему охлаждения.

Подземная добыча требует больше вложений и дает меньшие объемы извлечения руды за тот же период времени, чем карьерная. Зато позволяет добраться до богатых жил на большой глубине — без разрушения поверхности.

Дражный способ: золото по воде

Когда золото не спрятано глубоко в породе, а рассеяно в песке и гравии — например, в руслах рек или заболоченных долинах — его добывают по-другому. В дело вступает драга — плавучая установка, которая работает прямо на воде.

По сути, это мобильная горно-обогатительная фабрика. Она всасывает донные отложения, промывает их, отделяет тяжелые частицы золота, а всё остальное выбрасывает обратно. Судно не требует дорог, не строит карьеров и не роет шахт — оно просто идет по течению, оставляя за собой размытые берега.

Такой способ особенно активно применяли во времена советской геологии — и до сих пор драги работают в Амурской и Хабаровской областях, где сохранились перспективные россыпи. Он относительно дешёвый и позволяет добывать золото в труднодоступных и заболоченных районах.

Но сегодня дражная добыча постепенно уходит на второй план. Коренные месторождения дают больше золота, а экологическое воздействие драг на реки и берега становится всё заметнее. Поэтому этот способ всё чаще ограничивают и заменяют другими — более масштабными и безопасными для природы.

Кустарный способ: золото на свой страх и риск

Этот способ — самый старый и самый доступный. Промывка речного песка вручную с помощью лотка, сита или самодельных установок не требует ни буровых станков, ни тяжелой техники. Так начиналась золотая лихорадка в XIX веке — и в России, и в Калифорнии, и в Австралии.

Прошло больше века, но в отдельных регионах России до сих пор работают такие старатели. Кто-то — официально, в составе артелей. Кто-то — нелегально, без лицензий, с нарушением закона. Таких называют «чёрными старателями».

Кустарная добыча привлекательна своей доступностью. Теоретически, любой человек может взять лоток, пойти к реке и попробовать намыть золото — особенно на старых россыпях. Но вот продать его законно практически невозможно: нужна регистрация, разрешения, и добытое золото должно пройти через официальный контур. Пока эти правила не прописаны, вольный принос остаётся вне закона.

Отдельный вопрос — экология. Нелегальные добытчики редко заботятся о восстановлении нарушенных земель, а иногда используют ртуть, хлор или цианиды, чтобы извлечь металл быстрее. Это разрушает почвы, загрязняет воду и делает кустарную добычу одной из самых «грязных» для природы. Кустарный способ — это тяжелый ручной труд с высоким риском и практически без гарантий. Он уходит в прошлое, но пока не исчез.

| Способ | Где применяется | Глубина работ | Оборудование и технологии | Особенности |

|---|---|---|---|---|

| Открытый | Коренные месторождения | До 800–900 м | Карьеры, буровзрывные работы, экскаваторы, самосвалы | Высокая производительность, но требует масштабного вмешательства в ландшафт |

| Подземный | Глубоко залегающие рудные тела | До 4 км | Шахты, проходка, вентиляция, оборудование для подъёма руды на поверхность | Самый затратный и опасный способ, но позволяет добраться до глубоких жил |

| Дражный | Россыпные месторождения в реках и заболоченных долинах | До 50 м (глубина забоя) | Плавучая установка (драга) с промывочным оборудованием | Работает на воде, но сильно нарушает экосистему рек |

| Кустарный | Старые россыпи, ручной поиск | До 0,5 м | Лоток, сито, самодельные установки | Легко начать, но почти всегда вне закона и с высоким экологическим ущербом |

Как извлекают золото: когда самородков нет

Если добыть золото — это полдела, то извлечь его из породы — отдельный технологический вызов. Особенно когда золото не лежит крупными зёрнами или самородками, а рассеяно по породе в виде микроскопических частиц.

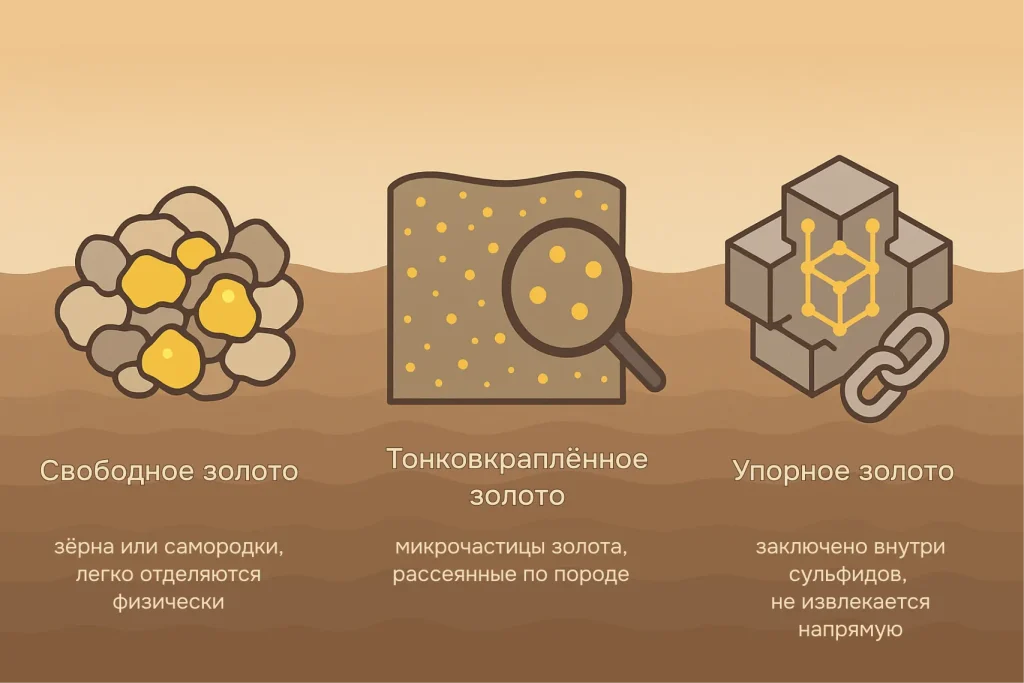

В природе золото может встречаться в разных формах:

- Свободное золото — это те самые зёрна или самородки, которые можно выделить механически: промывкой или гравитацией.

- Тонковкраплённое золото — мелкие частицы, равномерно распределенные в породе. Их уже не увидеть невооруженным глазом, но они всё ещё доступны для извлечения с помощью современных технологий.

- Упорное золото — самый сложный случай. Оно заключено внутри сульфидных минералов, чаще всего пирита или арсенопирита. Такое золото не отделяется напрямую — его как бы «запирает» кристаллическая решётка, и стандартные методы здесь не работают.

Сегодня всё больше руд относятся к упорным. Россыпные месторождения почти исчерпаны, свободное золото давно собрано. То, что осталось, — это сложные, бедные и упорные руды, где на тонну материала может приходиться всего пара граммов золота. Но именно из таких руд золото и приходится извлекать на современных месторождениях. Как это делают? Всё начинается с простых физических приемов, а заканчивается сложной химией — или даже биотехнологиями.

Гравитационное обогащение

Один из самых старых методов, который человечество применяло ещё до нашей эры — и с тех пор только усовершенствовало. Он основан на том, что золото тяжелее большинства других минералов. Если дать руде возможность расслаиваться, золото «просядет» вниз. На современных фабриках гравитационное обогащение проводят в специальных установках — отсадочных машинах, концентрационных столах, центрифугах. Пульпа (смесь воды и измельченной руды) проходит через решета, где тяжёлые частицы оседают, а лёгкие уносятся. В итоге получается концентрат с повышенным содержанием золота. Метод экономичный и экологичный, хорошо работает с крупными зернами свободного золота. Но если золото очень мелкое или связано с другими минералами — нужны более сложные подходы.

Флотация

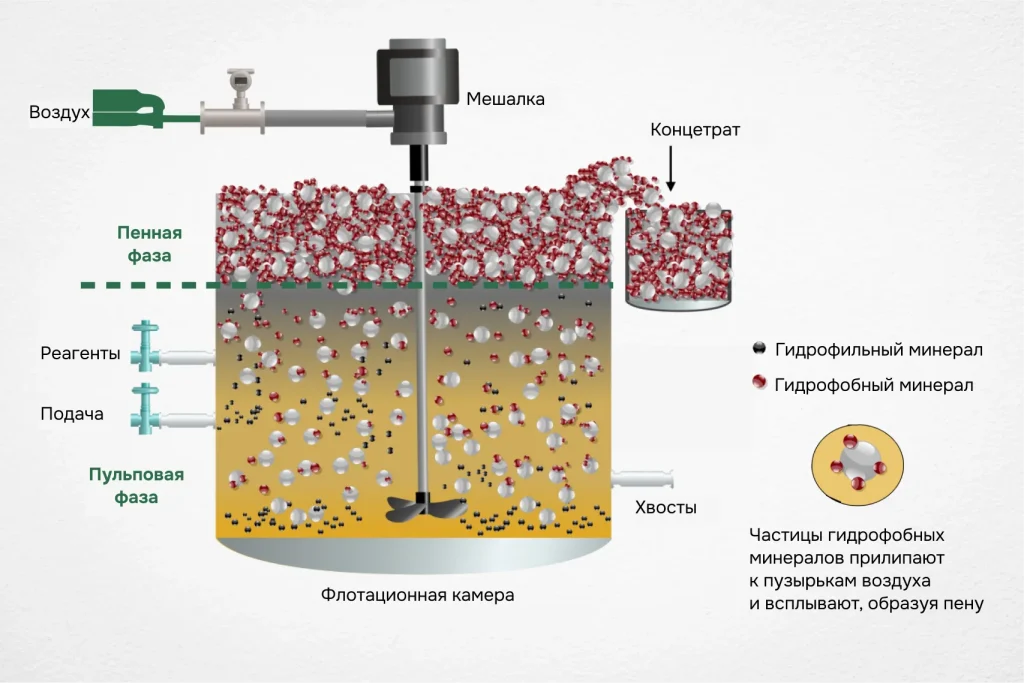

Когда гравитация не справляется, на помощь приходит флотация — способ, при котором частицы золота «всплывают» на пузырьках воздуха. Породу тонко измельчают, смешивают с водой и специальными реагентами, а затем насыщают воздухом. Золотосодержащие частицы прилипают к пузырькам и всплывают в виде пены. Эту пену собирают — получается золотой концентрат. Оставшаяся порода идет в отвал. Флотация — универсальный способ обогащения, особенно если золото находится в виде вкраплений в сульфидах (например, в пирите). Метод применяется как самостоятельная технология, так и как подготовка к следующему этапу — химическому извлечению.

Кучное выщелачивание

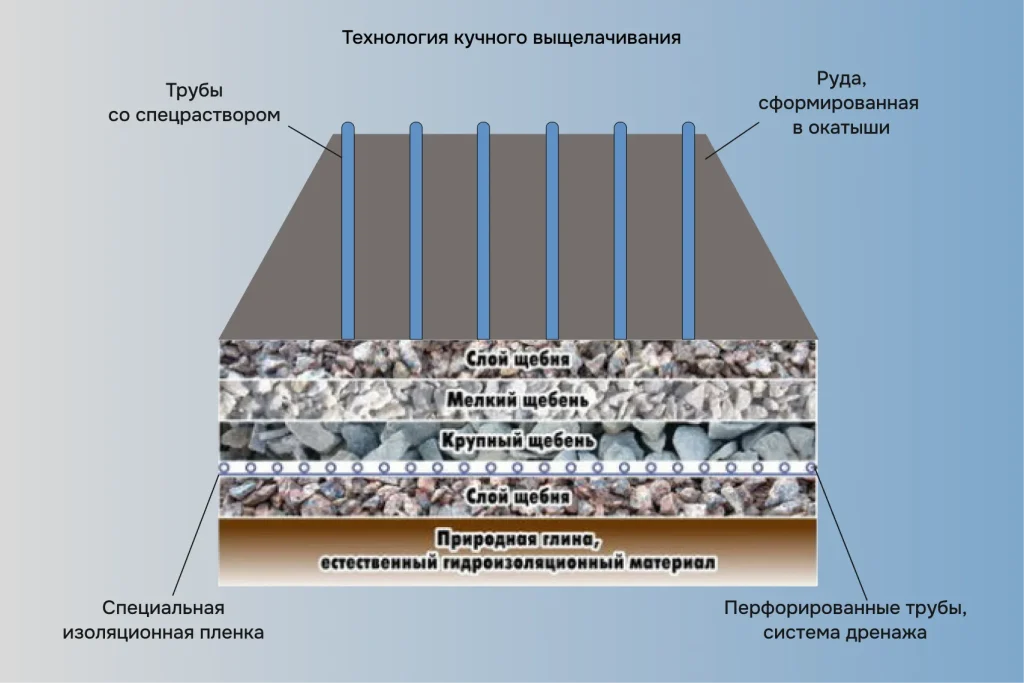

Если концентрация золота низкая, а перерабатывать всю руду дорого, используют метод кучного выщелачивания. Измельченную породу складывают в большие штабеля на гидроизолированное основание и орошают раствором цианида. Он постепенно просачивается сквозь руду, растворяя золото. Полученный раствор собирают и перерабатывают — чаще всего с помощью активированного угля или цемента, который осаждает золото. Этот метод медленный, но дешёвый и подходит для бедных руд, где золота мало.

Когда обычные методы не работают

Флотация, гравитация, выщелачивание — всё это даёт результат, если золото можно физически отделить от породы. Но на многих современных месторождениях этого уже недостаточно. Например, на Олимпиадинском ГОКе в Красноярском крае добывают так называемое упорное золото — его невозможно увидеть в микроскоп, не говоря уже о промывке. Это золото связано с сульфидными минералами, и чтобы его извлечь, сначала нужно разрушить минерал. В этом помогает специальная цепочка лабораторных технологий, которую разрабатывают и тестируют в Красноярске — в исследовательском центре компании «Полюс».

Работа с золотосодержащей рудой начинается с минерального анализа — специалисты определяют форму, в которой присутствует золото, и минералы, с которыми оно связано. От этого зависит выбор технологии: для свободного золота подойдут гравитация или флотация, для упорного — бактериальное окисление. В этом процессе специальные бактерии разрушают сульфидные минералы, высвобождая частицы золота, которые затем переводят в раствор и извлекают с помощью цианирования, осаждения и плавки.

Каждое месторождение требует индивидуального подхода. Где-то достаточно физического обогащения, где-то — сложной химии и биотехнологий. Это не просто добыча, а слаженная производственная система, в которой задействованы геологи, инженеры, химики и микробиологи.

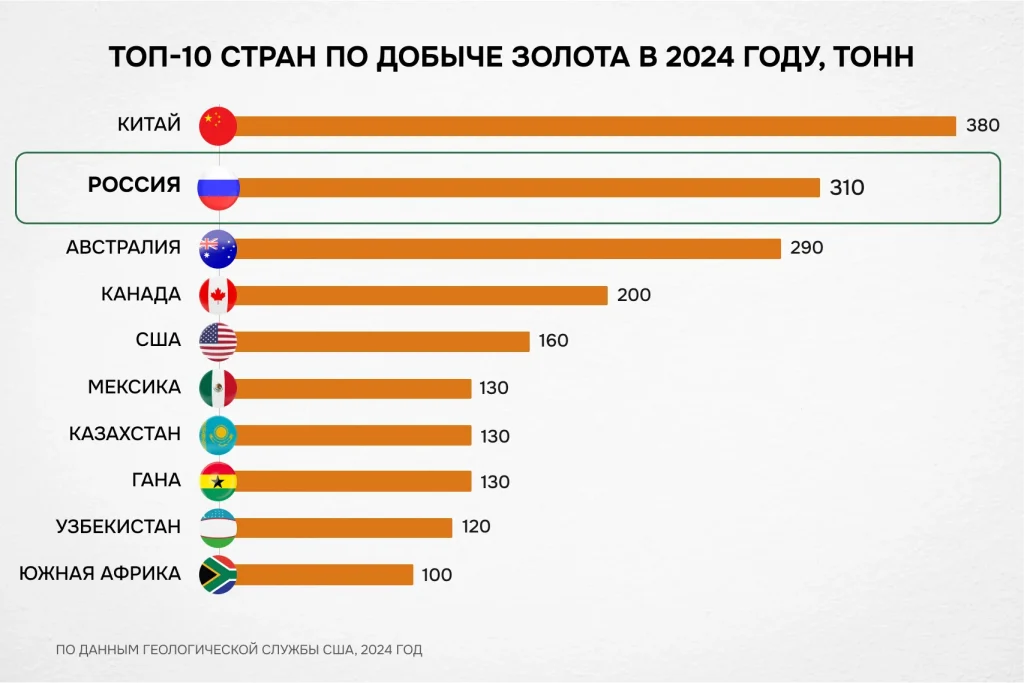

Золото сегодня: цифры и вызовы

Золото продолжают добывать — в 2024 году объёмы вновь превысили 3600 тонн по миру и 360 тонн в России. Но за устойчивыми цифрами — сложная реальность: лёгкие месторождения иссякают, простое золото уже собрано. Всё чаще в разработку идут сложные руды, в которых золото скрыто в мельчайших вкраплениях, связанных с другими минералами.

Особую трудность представляет упорное золото — заключенное в кристаллическую решётку сульфидов, откуда его не извлечь обычными методами. Здесь на помощь приходят современные технологии: флотация, гидрометаллургия, бактериальное окисление и другие методы, которые требуют точных инженерных расчётов и лабораторных решений.

Сегодняшняя золотодобыча — это не приключение с лотком у реки, а сплав геологии, химии, технологий и стратегического мышления. И именно от этих технологий зависит, останется ли золото в недрах — или станет частью нашего мира.

А как ваша профессия связана с добычей золота? Что нового вы узнали из статьи? Поделитесь в комментариях — нам интересно ваше мнение.

Tatiana St

Еще существует относительно новый и высокоэкологичный метод- бактериальное выщелачивание. Подразумевает использование микроорганизмов для извлечения золота из руд или отходов. Этот метод основан на способности некоторых бактерий и грибов связывать и переводить золото в растворимую форму, которую затем можно извлечь

Мария

Спасибо за дополнение! Мы как раз затронули этот метод в заключительной части статьи, где рассказываем о сложных случаях — например, когда золото «заперто» в сульфидах и не извлекается обычными способами. Там в дело вступают бактерии, которые буквально «разъедают» минералы и высвобождают золото.

Если интересно, загляните в блок ближе к финалу — там подробно разобрана роль микробиологов в современной добыче.