Месторождения становятся глубже, условия залегания усложняются, и для их поиска нужны новые технологии. Но обычно на этом разговор и заканчивается: что именно подразумевается под «новыми технологиями» почти никогда не объясняют. Вот, например, в геофизике у геологов и недропользователей нередко формируются нереалистичные ожидания, особенно когда на очередной презентации им предлагают «новый метод». Одни начинают воспринимать геофизику как чудо-кнопку, которая сразу решит все задачи. Другие, наоборот, уверены, что за такими технологиями ничего не стоит.

В этом материале я хочу на примере своих работ в Британской Колумбии показать конкретную методику, которая позволяет исследовать глубины до 1000 метров. Метод основан на известных принципах электромагнитных исследований, но реализован так, что снимает ограничения классических наземных и воздушных съемок. Я разберу его физическую основу, организацию работ и приведу пример применения на известном месторождении.

И наконец, в этой статье речь пойдет не о маркетинговых обещаниях, а о конкретике: что именно стоит за словами «новые технологии в геофизике» и как они работают на практике.

Физика, которая помогает искать руду

Прежде чем перейти к практике, давайте ненадолго вернёмся в «школу» и вспомним один из базовых принципов геофизики — электромагнитное исследование. Этот физический закон напрямую работает на нашу задачу: поиск и разведка месторождений.

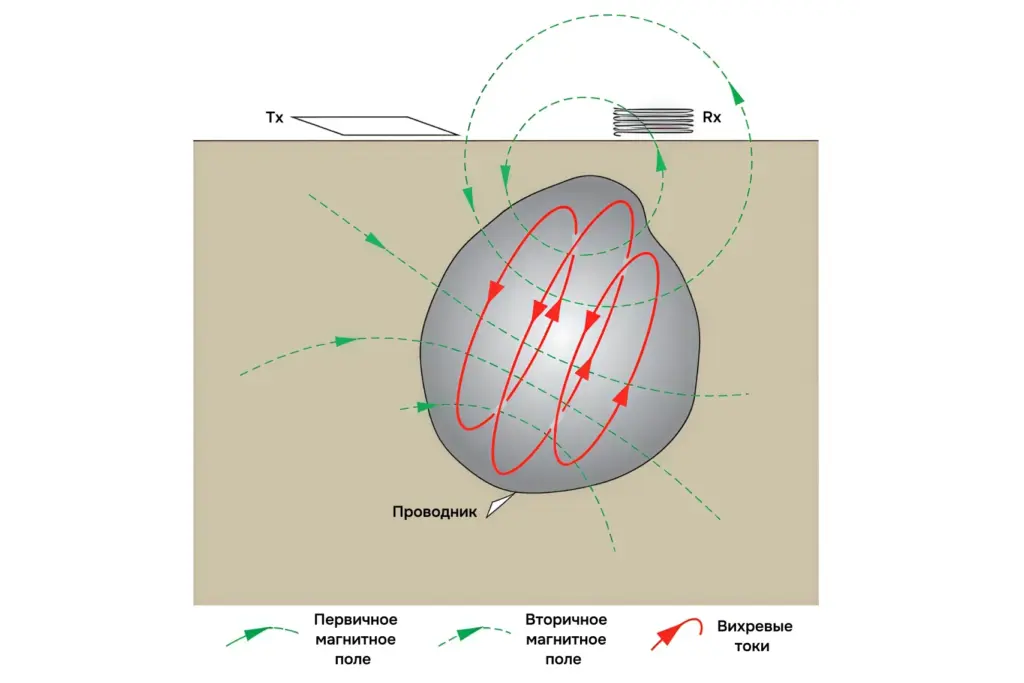

Методика, о которой идёт речь, основана на явлении электромагнитной индукции: когда изменяется магнитное поле, возникает электрическое поле — и наоборот. Задача геофизика состоит в том, чтобы организовать такие изменения поля, при которых в проводниках на глубине — например, в телах массивных сульфидов — генерировалось вторичное поле, доступное для регистрации.

Как это работает на практике? На земле раскладывается петля и подключается источник тока. При резком отключении тока в петле возникает быстрое изменение магнитного поля, которое индуцирует во вмещающих породах вихревые токи. Эти токи создают собственное — вторичное — магнитное поле, которое и фиксирует приёмник.

Глубина зондирования в таком методе определяется несколькими факторами. Размер петли: чем она больше, тем глубже распространяется первичное поле и тем более глубокий отклик можно получить. Сила тока: чем выше ток, тем мощнее сигнал и тем надежнее его регистрация. Частота: именно пауза после отключения тока задаёт время, в течение которого фиксируются затухающие отклики, и тем самым определяет глубину «видимости».

Что дают классические электромагнитные методы

Электромагнитные исследования (ЭМ) особенно востребованы там, где другие методы трудно применимы. Например, на каменистых участках, в курумах или зимой, когда невозможно качественно заземлить электроды для классических электроразведочных работ. ЭМ исследования хорошо работают и в случаях, когда в недрах ожидаются проводники — массивные сульфидные руды.

Здесь возможны два варианта организации работ. Первый — наземный: петля раскладывается по поверхности, измерения проводятся рядом. Это дает хороший сигнал и глубину зондирования, но требует больших физических усилий и сильно ограничивает скорость работ. Второй — воздушный: оборудование поднимается вертолетом, и за один полет можно обследовать сотни погонных километров. Но размер петли в этом случае ограничен десятками метров, а глубина — обычно не больше 150–200 м.

Оба подхода работают и применяются до сих пор, каждый в своей задаче. Но у наземного метода главный минус — трудоемкость и низкая производительность, у аэрогеофизики — малая глубинность. Именно поэтому появился новый метод, который объединяет плюсы обоих подходов, снимая их ограничения.

Новый подход: скорость аэро и глубина наземки

Именно здесь появляется новый подход — методика HeliSAM. Он объединяет скорость аэрогеофизики и глубинность наземных исследований, убирая слабые стороны каждого из них. Как это устроено? Сначала вертолёт раскладывает на земле большую передающую петлю, через которую пропускается ток с паузами. В отличие от классических аэро электромагнитных исследованиях, где размер петли ограничен десятками метров, здесь используются километровые контуры — например, 1×1 км или даже 2×2 км. На укладку такой петли уходит около 40 минут. После этого вертолет вылетает уже для съемки.

Съемка выполняется с помощью магнитного датчика, подвешенного на тросе длиной 30–50 метров, так что он летит примерно в 30 м над землей. В геофизической практике такой датчик называют «птичкой». Это квантовый магнитометр, который фиксирует изменения магнитного и электромагнитного полей; сигналы от него по кабелю передаются в приемник, установленный в самом вертолёте. Принцип работы магнитометра основан на колебаниях атомов цезия, что обеспечивает очень высокую чувствительность.

Такое расположение позволяет исключить помехи от самого вертолёта и вести измерения максимально близко к поверхности. Магнитометр регистрирует десятки тысяч значений в секунду, а затем данные усредняются в равномерные интервалы: примерно каждые 5 м для магнитных измерений и около 20 м для электромагнитных каналов.

Для тех, кто не работает с геофизикой, это можно сравнить с наземной съемкой, где геофизик вручную делает замеры через те же расстояния. По детализации результаты сопоставимы с «ручной» работой, но собираются на скорости полёта вертолёта и на больших площадях.

В итоге мы получаем производительность аэрогеофизики — десятки и сотни километров профилей за день — и глубинность наземных систем. Метод позволяет картировать проводящие тела на глубинах до 1000 м.

Как это работает на реальном месторождении? Давайте посмотрим кейс на медно-колчеданном месторождении в Канаде — Lalor в Манитобе.

Кейс: медно-колчеданное месторождение Lalor, Канада

Месторождение Lalor расположено в Манитобе и известно как объект с медно-цинково-золотой минерализацией. Его рудные тела находятся на глубине 700–1000 м и были открыты в 2007 году с помощью наземных электромагнитных исследований.

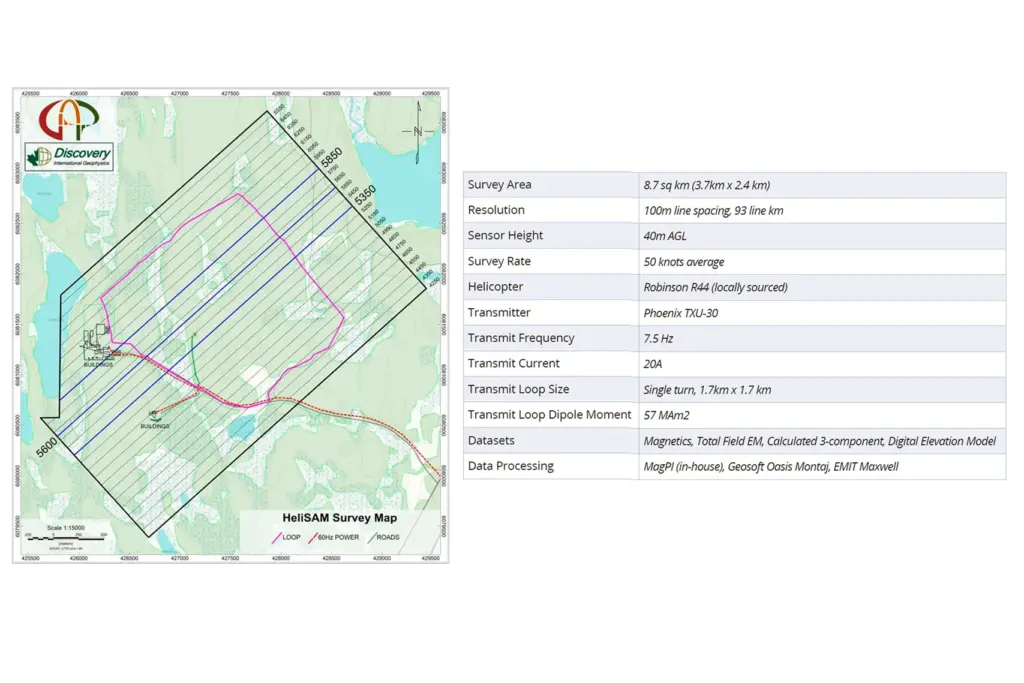

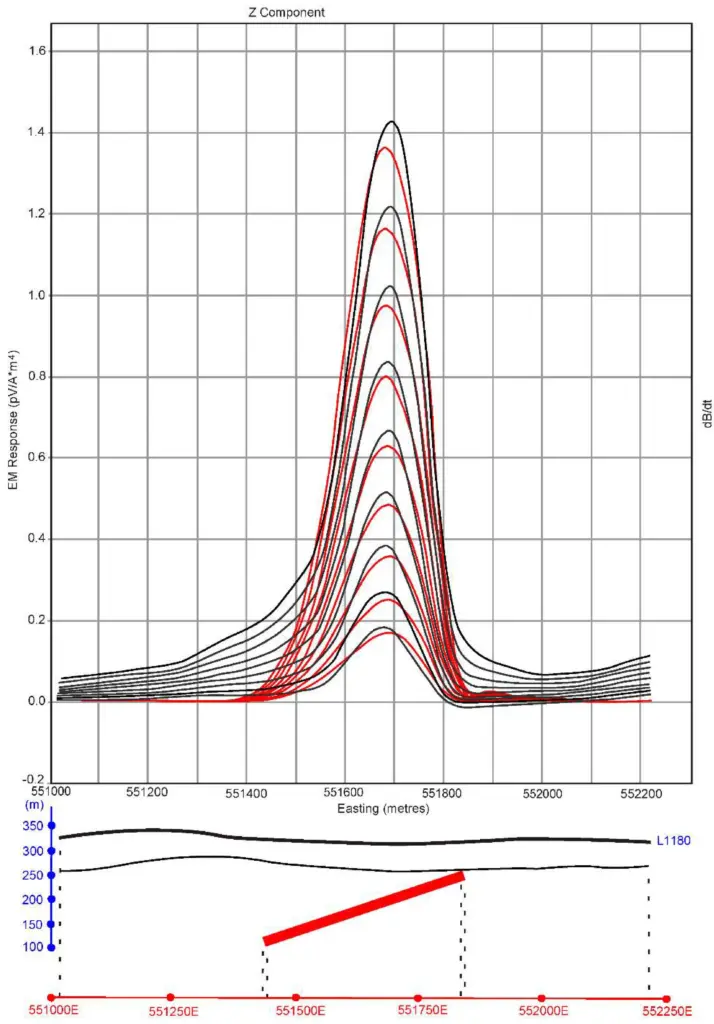

Для проверки методики HeliSAM была разложена большая передающая петля размером около 1,7 × 1,7 км. На укладку потребовалось менее часа. Вертолёт выполнял облеты с подвесным датчиком — так называемой «птичкой», в которой установлен квантовый магнитометр. Высота полета составляла порядка 30–40 м над поверхностью, длина троса — 30–50 м.

За один полёт удалось собрать данные по профилям общей протяженностью около 93 км. Интервал выборки составил примерно 5 м для магнитных измерений и 20 м для электромагнитных. Это сопоставимо с детальностью наземной съёмки, но охват территории был в десятки раз больше.

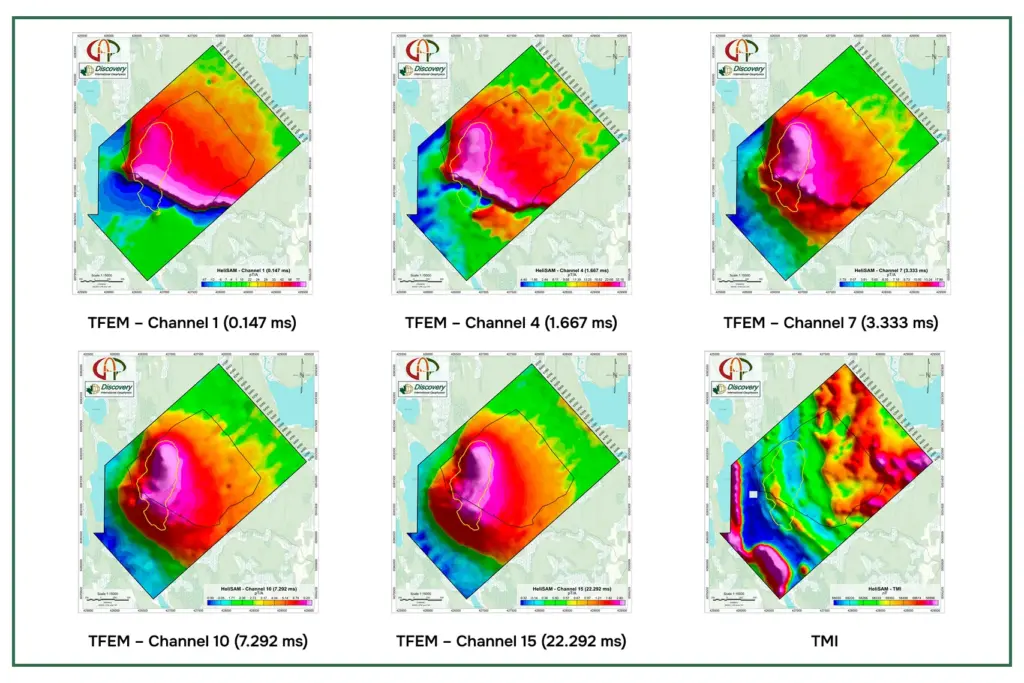

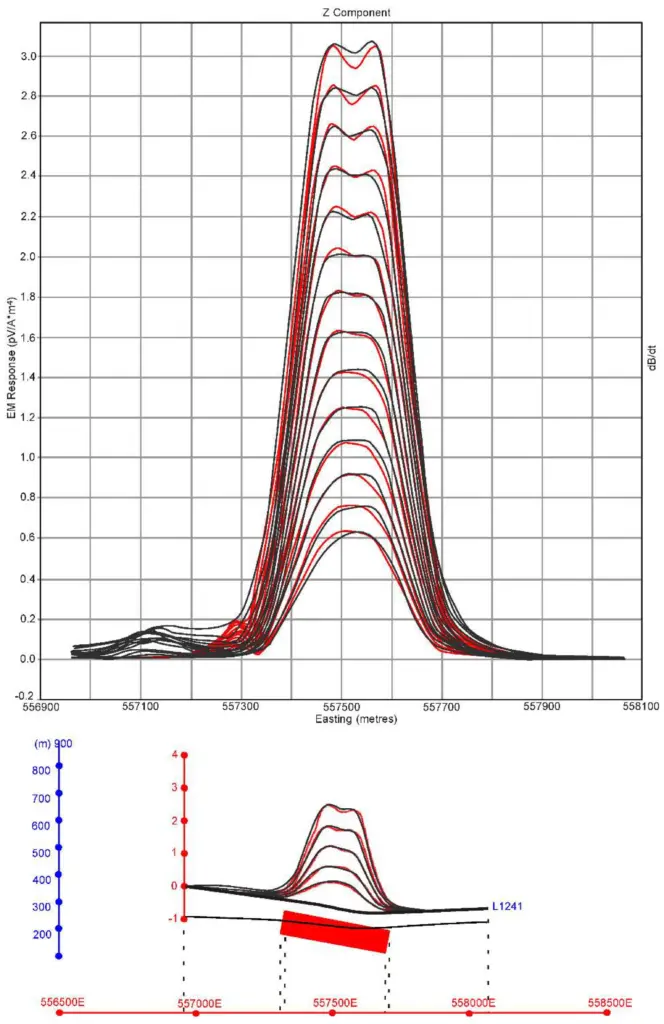

Результаты показали наличие аномалии, совпадающей с известным рудным телом. На временных каналах прослеживался отклик, соответствующий минерализованному телу на глубине до километра. Дополнительное моделирование позволило уточнить размеры и ориентацию проводника, и эти параметры соответствовали геологическим данным.

Таким образом, метод подтвердил возможность картировать проводящие тела на глубинах, которые обычно считаются недостижимыми для аэрогеофизики.

Как отличить обещания от работающих технологий

На рынке геофизических услуг до сих пор хватает «волшебных коробочек» и громких обещаний. Ошибиться в такой ситуации легко — и это нормально. Геологи и инвесторы не обязаны разбираться в тонкостях датчиков или нюансах обработки сигналов. Но именно поэтому важно иметь простые ориентиры, как отличить работающий метод от красивой завлекалки.

Новые технологии в геофизике не рождаются из неведомых физических эффектов. Они развиваются за счёт уже проверенных принципов — через новые поколения датчиков, более совершенные приборы и современные алгоритмы обработки. Каждый новый гравиметр лучше фиксирует малые изменения поля, чем предыдущий. То же самое с магнитометрами и электромагнитными установками: они позволяют регистрировать более слабый сигна или выделять полезный сигнал на уровне шума. Интерпретация тоже шагнула вперёд: искусственный интеллект и специализированное ПО превращают «пятно аномалии» в модель тела с конкретными размерами и глубиной.

Поэтому главный совет тем, кто выбирает методику: не ждите чуда от модного названия. Начинайте с геологии: определите тип месторождения, условия залегания рудных тел и их физические свойства. Важно понимать, чем эти свойства отличаются от вмещающих пород — проводимость, магнитная восприимчивость, плотность. Именно это должно определять выбор геофизического метода. Если речь идет о массивных сульфидах на глубине 500–1000 м, как в моём проекте в Британской Колумбии, — тогда имеет смысл использовать глубинный и более дорогой метод с вертолётом. Но если цель — верхние горизонты, подойдут совсем другие решения.

Еще один важный критерий — открытость и практика. Уважающий себя подрядчик должен показать, где метод уже применялся и какие результаты дал. Должно быть понятно, что у компании есть оборудование, специалисты и программное обеспечение для обработки и интерпретации данных.

От себя добавлю: для меня это было уникальной возможностью — поработать с HeliSAM, системой, которая вышла на рынок совсем недавно в 2022 году. Это показало, как геофизика развивается: не только в программах и алгоритмах, но и в «железе», в организации полевых работ, в самой методике. И это развитие открывает новые горизонты для поиска месторождений, которые еще десять лет назад казались недостижимыми.

Материал подготовлен при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

Tia

Interesting read, very easy to follow.

Мария Костина

Thank you, Tia! 🌿 I really wanted this article to be easy to follow — especially for people who work with geophysics but aren’t geophysicists themselves. If someone wants to dive deeper into the technical details, they can always reach out to the company that developed the method. But my goal was to make it clear and useful for those who order geophysical work, not just for experts.

Пётр

Спасибо, очень интересно. Немного непонятно: .» Его мы и фиксируем приёмником — как электрическую, так и магнитную составляющую». Как квантовым магнитометром мы пишем электрическую составляющую?

Мария Костина

Спасибо за вопрос! 🙌 Это квантовый магнитометр, который фиксирует как изменения искусственно созданного электромагнитного поля (в паузе после отключения тока), так и обычное магнитное поле Земли. Технически, как именно это реализовано в приборе, лучше уточнять у компании-разработчика метода и аппаратуры.

В целом же электромагнитный отклик можно регистрировать разными способами: либо электрической рамкой (измеряя электрическую составляющую), либо магнитным датчиком (измеряя магнитную составляющую).

Марина

Очень интересная и познавательная статья. Круто узнавать о новых методиках как говорится «из первых уст», да и еще так наглядно (видео).

На рисунке Схема положения петли и результаты съемки два раза написано Слева

Мария Костина

Спасибо, очень приятно! Мне тоже кажется важным показывать технологии через личный опыт, а не только сухие маркетинговые кейсы. Поэтому я и добавила к кейсу и свои фотографии из поля — так материал получается живее. И спасибо за замечание про подпись! Да, это моя вечная проблема, путаю право и лево (наверное, хорошо, что у меня нет водительских прав 😅).

Михаил

Мария благодарю Вас за статью, очень интересно а самое главное с иллюстрациями.

После прочтения осталось несколько вопросов которые хотел бы обсудить:

1. Вертолет с гондолой совершает пролет внутри петли или за ее пределами тоже и как учитывается влияние поле самой петли на гондолу и датчик соответственно?

2. Проводились ли измерения не магнитометром а петлей с воздуха или с земли для сопоставления данных?

3. Какая была априорная информация (ранее выполненные наземные геофизические исследования, глубокие скважины и тд.)

4. Как проводилась обработка и интерпретация результатов и какая была априорная информация (ранее выполненные наземные геофизические исследования, глубокие скважины и тд.) Приведенные в статье карты построены в ms есть ли карты перестроенные в метры глубины.

5. Очень интересна разрешающая способность метода по горизонтали и вертикали.

Мария Костина

Спасибо за вопросы — попробую пройтись по каждому.

1. Пролёты внутри и за пределами петли, влияние петли на датчик.

Гондола с датчиком летала как внутри петли, так и за её пределами. Сама петля в обработке учитывается достаточно просто: её параметры и положение известны заранее. К тому же датчик находится на высоте около 30 м, а при включении генератора дополнительно использовался фильтр 50 Гц, чтобы убрать сетевые помехи. Наибольшую сложность представляют не собственные поля петли, а промышленные помехи, которые могут быть непредсказуемыми.

2. Были ли измерения петлёй, а не магнитометром.

В нашем случае измерения выполнялись только магнитометром. Это уже производственные работы, а не опытно-методические. Возможно, компания-разработчик (Gap Geophysics) на ранних стадиях проводила эксперименты с другими вариантами — этот вопрос лучше адресовать им напрямую.

3. Априорная информация.

В опубликованном кейсе методику проверяли на уже известном и разрабатываемом месторождении. Поэтому можно было чётко сопоставить результат с фактическими данными. В нашем случае в Британской Колумбии у геологов были исторические сведения (там добывали медь ещё 100 лет назад), 6000 м бурения, петрофизика и данные аэрогеофизики (time-domain), но она не давала нужной глубинности. По гипотезе рудные тела могли уходить на глубину до 700–1000 м — именно поэтому и выбрали эту методику.

4. Обработка и интерпретация.

В Британской Колумбии я видела результаты в виде карт профилей с аномалиями, которые затем будут служить основой для рекомендаций по бурению. В опубликованном кейсе подробно указано, какие программы и параметры использовались. В целом, более детальную информацию по алгоритмам и ПО корректнее уточнять у разработчиков метода.

5. Разрешающая способность.

Точная цифра по горизонтали и вертикали зависит от конкретных условий и тоже лучше уточнять у авторов технологии. От себя могу добавить: на глубине 1000 м реально фиксируются только крупные и хорошо проводящие тела. Маленькие (5–10 м) на такой глубине не «увидишь». А вот массивные или средние, но с высокой проводимостью — вполне.

Михаил

Интересно, познавательно, содержательно.

Мария Костина

Спасибо за комментарий! 🙌 Для меня было важно, чтобы статья была с хорошей фактурой: с полевыми фотографиями, приложенным кейсом и точным объяснением теории с визуализацией — как формируются вторичные магнитные поля. В итоге она действительно вышла содержательной.

Олег

Два вопроса по статье:

1) Чем отличается магнитное поле от электромагнитного? Ведь известно, что, согласно уравнениям Максвелла, изменяющееся магнитное поле всегда порождает электрическое поле, а изменяющееся электрическое поле, в свою очередь, порождает изменяющееся магнитное поле. Если только под магнитным полем в статье не подразумевается естественное магнитное поле на поверхности, а электромагнитное — это магнитное поле, искусственно созданное «наложенным» электрическим и порожденное рудной залежью.

2) сколько человек нужно для осуществления этой технологии в поле? Трое: пилот вертолёта, геолог-оператор в вертолёте, геолог на земле? При желании первых двоих даже можно исключить, используя современные дроны.

Впрочем, такая вертолётная технология вряд ли применима в условиях российской экономики, когда вертолётное время стоит 800 тыс. в час, а вертолётами в цивилизацию, в основном, вывозятся тяжелораненные, заболевшие, замерзающие и оголодавшие геологи.

George

This helisam method is a good em option over traditional ground based em and is suitable for some settings and targeted exploration over areas of high potential. The speed of loop layouts is certain upside, the receiver being airborne could have some downsides compared to ground based measurements. The traditional airborne em method with transmitter and receiver moving together has an upside of energizing conductors with dynamic vectoring and simultaneous measurements.

Мария Костина

Thank you for the thoughtful comment! 🙌 Yes, every EM method has its strengths and limitations. The speed of loop layouts is a real advantage of HeliSAM, and I agree that the airborne receiver setup differs from ground-based surveys in terms of resolution. Traditional airborne EM with Tx and Rx together does provide dynamic vectoring, but HeliSAM fills an important niche where both depth and coverage are required.

Мария Костина

Спасибо за вопросы, отвечу на них

1. Магнитное поле и электромагнитное поле

Вы правы: по уравнениям Максвелла электрическое и магнитное поле взаимосвязаны. Но в геофизике есть важное практическое различие.

Магнитная разведка изучает естественное магнитное поле Земли и его аномалии, вызванные наличием в породах магнитных минералов. Здесь речь идёт о «природном» поле, которое существует без внешнего вмешательства.

Электромагнитные исследования основаны на наведённом, искусственно созданном поле. Мы с помощью генератора создаём переменное магнитное поле, оно индуцирует вихревые токи в проводнике (например, в рудном теле), а они уже порождают вторичное электромагнитное поле. Его мы и фиксируем приёмником — как электрическую, так и магнитную составляющую.

То есть ключевое отличие: магнитное поле Земли — естественное, а электромагнитное — искусственно возбуждённое в рамках метода.

2. Сколько нужно людей и можно ли заменить дронами

В поле работает не три человека, а полноценный отряд — обычно 8–10 специалистов. Вертолёт задействован не только как «носитель датчика», но и как рабочая единица: он укладывает и собирает провод, перевозит оборудование, помогает логистически.

Почему не дроны? Я об этом писала в канале «Маша Геофизика»: дрон не может эффективно тянуть километровые петли и работать с нагрузкой, сопоставимой с вертолётом. Его возможности ограничены.

Что касается стоимости. Да, аэрогеофизика в целом и вертолётные методы в частности — это дорого. Но вопрос всегда упирается в объект и его экономику: если у вас потенциальное месторождение на сотни миллионов долларов, то стоимость вертолётного времени становится оправданной.

Светлана

Замечательная статья!!! Прямо целая тема для лекции. Обязательно расскажу о ней студентам и преподавателям геологического факультета.,

Мария Костина

Спасибо большое за комментарий! 🌿 Очень старалась, чтобы текст был понятен геологам, но и в то же время полезен самим геофизикам — поэтому оставила некоторые характеристики съёмки. И, конечно, приглашаю студентов заходить на наш сайт: у нас почти каждая статья — как целая лекция с практическим опытом.