Новых месторождений почти не появляется. Государство сократило геологоразведку до минимума, а юниоры так и не получили условий для входа в отрасль. Вся ответственность легла на добывающие компании. Именно они сегодня ищут перспективные участки — на свои деньги, без гарантий, без права даже взять пробу без лицензии. Оборудования — минимум, бюрократии — максимум. «Ввяжемся за любые деньги, а там посмотрим» — это уже не шутка, а рабочая стратегия. Скоро бизнесу придётся не только искать, но и обучать кадры, финансировать науку и тянуть на себе всё остальное. Пока другого выхода нет.

Что с этим делать? Какие решения возможны, если всё — от первых проб до профильного образования — ложится на плечи бизнеса? На конференции «Актуальные проблемы поисковой геологии» руководитель дирекции технологий и совместных проектов АО «Полиметалл УК» Тамара Головина рассказала, как в компании выстраивают разведку в таких условиях: какие инструменты используют, где находят точки роста — и что нужно изменить, чтобы отрасль продолжала работать и развиваться.

«Ресурс старых советских месторождений близок к полному исчерпанию — и не только по нефти и газу, но и по металлическим рудам. Катастрофически обстоят дела с редкоземельными металлами: в недрах их немало, но разрабатывать мы их пока даже не начинали».

Никита Масленников, ведущий эксперт Центра политических технологий

Источник: МК, 12.09.2024

Когда нет новых участков: как компании выстраивают геологоразведку сами

Когда отрасль осталась без поддержки, добывающим компаниям пришлось брать на себя всё — от полевых работ до аналитики и подготовки кадров. «Полиметалл» — один из немногих, кто не просто продолжает разведку, но и добивается ощутимого прироста. За 24 года компания поставила на баланс почти 500 тонн золота и более 3000 тонн серебра — и всё это в регионах, которые принято считать давно изученными: Урал, Магаданская область, Дальний Восток.

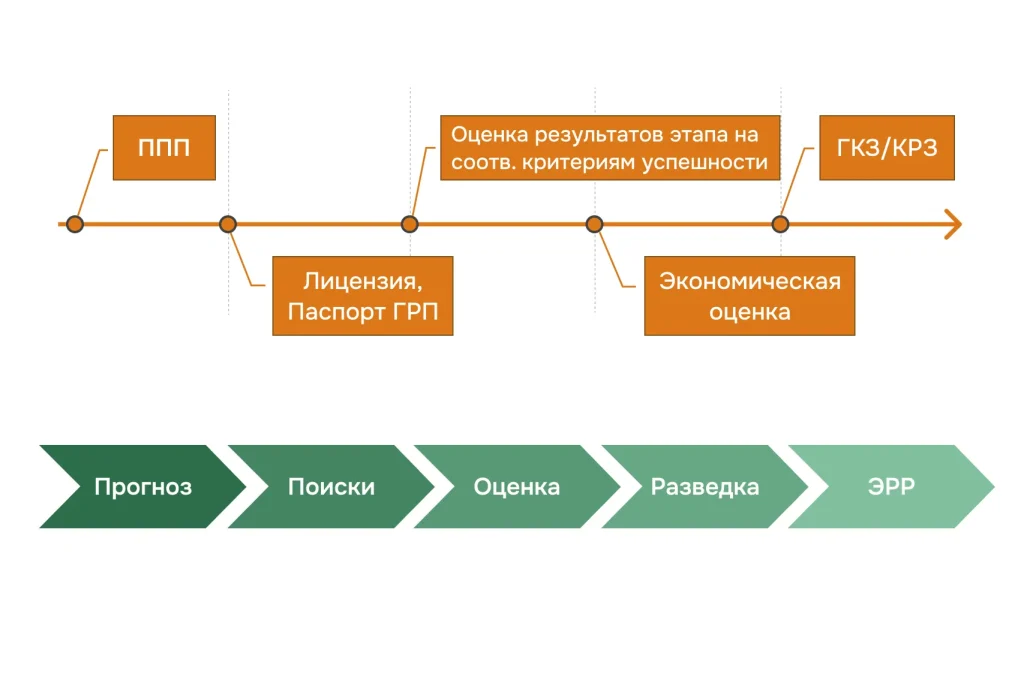

Но на одних удачных находках далеко не уедешь. Потенциал «очевидных» участков исчерпывается. Чтобы стабильно пополнять минерально-сырьевую базу, нужна системная разведка — не по наитию, а по плану. В «Полиметалле» выстроили портфель прогнозно-поисковых проектов (ППП) — это комплексные программы, которые позволяют оценить перспективность участков еще до получения лицензии.

ППП включают сбор и анализ геологических данных, моделирование, отбор целевых зон и подготовку к дальнейшей геологоразведке. Такой подход не просто снижает риски — он позволяет выстраивать долгосрочную стратегию в условиях, когда новых участков на разведку почти нет.

Какими должны быть такие проекты:

- регион, где уже есть фабрика или хотя бы инфраструктура;

- благоприятная структура с потенциалом по ключевым видам сырья (золото, полиметаллы, медь);

- и, наконец, сам потенциал объекта — либо уникальное месторождение, либо скромный ресурс рядом с переработкой.

Такой подход требует четкого планирования, команды с разными компетенциями и работы с данными — от фондовых отчётов до спутниковых снимков. Разберём, как устроен ППП на практике: кто в нём участвует, какие задачи решаются и какую роль играет искусственный интеллект (ИИ).

Как устроен прогнозно-поисковый проект: шаг за шагом

В классическом подходе геологи шли от готового задела: нашли следы старых работ — и сразу начали заверку. Прогнозно-поисковый проект работает иначе: не от «наследства», а от гипотезы. Это полноценная система, в которой изучают территорию, строят модель и обосновывают, стоит ли вообще получать лицензию. ППП — это интеллектуальный фильтр: помогает заранее отсеять бесперспективные зоны и сосредоточиться на реальных шансах. Вот как это устроено на практике:

- Сбор, систематизация, подготовка данных (6–12 месяцев).

Стоимость: 10–15 млн рублей - Создание цифровой основы (6–8 месяцев).

Стоимость: до 5 млн рублей - Анализ данных, выделение перспективных участков (6–7 месяцев).

Стоимость: до 18 млн рублей - Получение лицензии — только после всех этапов.

Сначала — команда и территория

Формируется рабочая группа из 10–12 специалистов: геологи, геофизики, геохимики, ИТ-аналитики, специалисты по ГИС. Это не один участок на 10 км², а десятки — иногда сотни — тысяч квадратных километров в регионах с перерабатывающими мощностями и геологически благоприятной структурой. Команда работает в едином информационном контуре, до выхода в поле.

Затем — данные

На старте команда собирает всё, что может быть полезным: фондовые отчёты, геофизику и геохимию, карты, спутниковые снимки, следы прежних работ — канавы, шурфы, шлейфы. Всё это приводится к единому формату и загружается в систему. В этой работе нет «мелочей»: даже один забытый шурф может изменить итоговую модель.

Подключаем ИИ

Когда база данных готова, в работу включаются алгоритмы. Машинное обучение помогает построить карту перспективности: выявить закономерности, предложить гипотезы, которые неочевидны с первого взгляда.

ИИ не заменяет геолога, а работает с ним в паре. Специалист проверяет предложения модели, сравнивает их с фактурой, уточняет критерии. На выходе получается карта с перспективными зонами.

Выбор участков и обратная связь

Из десятков тысяч квадратных километров остаются несколько ключевых зон. По ним формируются паспорта ГРР: обоснование, риски, исходные данные. Далее — этап лицензирования.

Но на этом проект не заканчивается. Когда начинается бурение, его результаты возвращаются в систему: уточняются критерии, дообучаются модели, пересматриваются подходы. ППП работает в режиме «обратной связи» — с каждым циклом система становится точнее.

Эффект масштаба

Один прогнозно-поисковый проект занимает 1,5–3 года и стоит около 30 млн рублей. Это в разы дешевле полевых изысканий. Благодаря цифровым инструментам и ИИ, «Полиметалл» может запускать до 15 таких ППП в год — быстро, точно и с минимальными рисками.

Геологоразведка сейчас — это уже не маршрут с компасом. Это аналитика, командная работа, цифровые модели и точечные решения. Такой подход позволяет находить месторождения даже там, где раньше «ставили крест».

Подробнее об ИИ в геологии — в материале «Интеллектуальный помощник геолога»

Что еще мешает открывать месторождения: методология, кадры, законы

Даже если компания готова инвестировать в прогнозно-поисковые работы, далеко не всегда это приводит к открытию новых месторождений. Почему? Проблемы есть на трех уровнях: методология, кадры, законодательство. Разберем каждый из них — коротко, но по сути.

Проблема №1 — методологическая: «Там уже все искали»

Когда речь заходит о поиске новых месторождений, чаще всего звучат два возражения:

— «Магаданская область — исхожена вдоль и поперёк»;

— «На Урале добывают с екатерининских времён, что там искать?».

На практике — как раз в этих «изученных» районах продолжают находить рудные узлы. И делают это не одиночки-энтузиасты, а крупные компании, которые используют современные методы анализа.

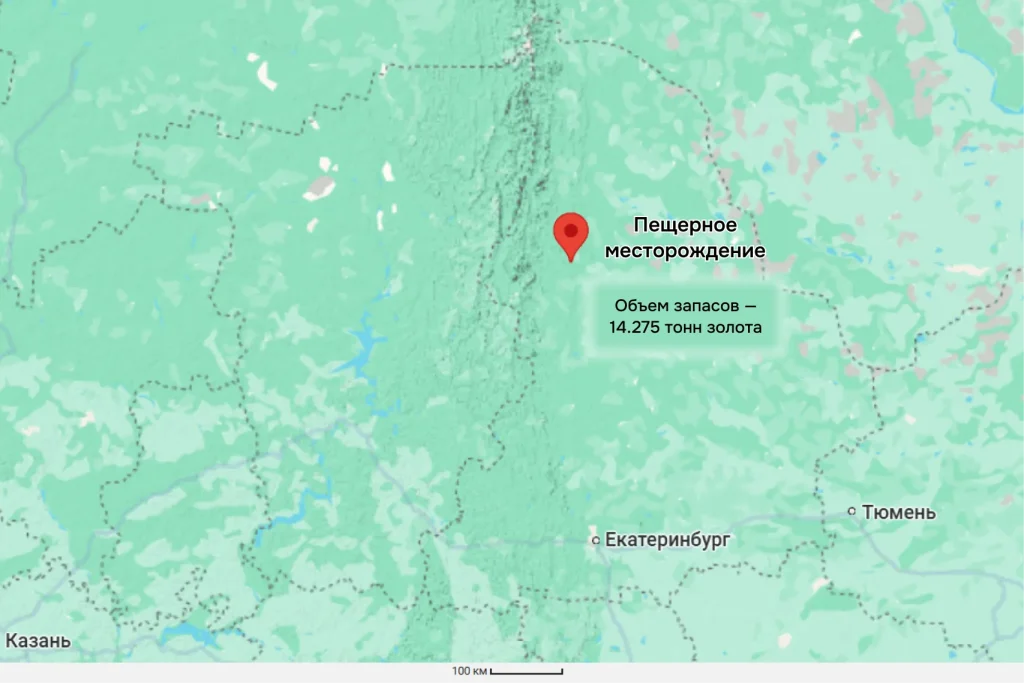

Даже на хорошо известных территориях Урала «Полиметалл» открыл новое месторождение — Пещерное. Это произошло в 2017 году, в районе с развитой инфраструктурой и длинной геологической историей. Участок изучали по-новому: отошли от устоявшихся концепций, добавили актуальные данные, применили спутниковую съёмку и геофизику — и получили результат.

«Нам нужно уметь отказываться от догм. Часто достаточно пересобрать разновременные данные, добавить к ним новые исследования и свежий взгляд».

Тамара Головина

Сегодня искать можно двумя путями:

- в традиционных рудных районах, где уже есть инфраструктура, и можно быстро начать работы;

- или в так называемых «белых пятнах» — неизученных зонах, где есть шанс найти уникальное месторождение, но придётся тянуть туда всё с нуля.

Поэтому разведка в известных регионах — это не запасной, а стратегически обоснованный выбор: дешевле, быстрее и зачастую продуктивнее, чем начинать в чистом поле.

Источник карты: Google Maps

Поиск скрытых месторождений

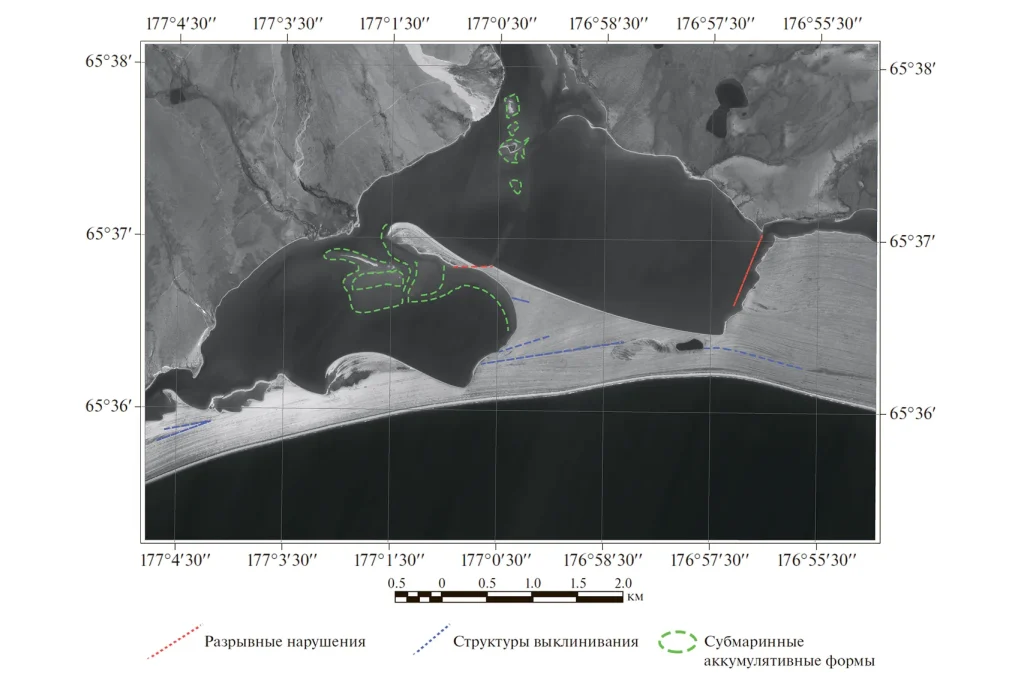

Вторая важная методологическая проблема — поиск перекрытых и скрытых рудных тел.

«Все методы, которые мы сейчас используем, направлены на то, чтобы найти то, что выходит на поверхность. Работать с перекрытыми месторождениями умеют очень немногие».

Тамара Головина

«Полиметалл» применяет метод моделирования минеральных систем. Это не новая уникальная технология — она уже существует, но в России слабо адаптирована и почти не используется на практике. Почему? Наука и производство следуют разным ритмам. Даже если метод разработан, он часто не оформлен так, чтобы им можно было пользоваться в полях.

Решение есть:

- адаптировать методику моделирования для прикладной геологии;

- оформить её в рабочие протоколы и стандарты;

- внедрять через сотрудничество с вузами и научными институтами.

Проблема не в нехватке технологий — а в том, что между разработкой и внедрением по-прежнему огромный разрыв

Проблема №2 — кадровая: «Не с кем искать»

Технологии есть, данные — тоже, финансирование — возможно. Но всё встанет, если не хватит людей, способных качественно работать в полях. Это вторая системная проблема отрасли.

«Нам не хватает не просто геологов, а специалистов, способных качественно выполнять полевые и камеральные задачи, работать с прогнозной информацией, думать».

Тамара Головина

Опытных кадров мало, подрядчиков — ещё меньше. Молодёжь в профессию идёт неохотно, а вырастить собственную команду — дело небыстрое. Даже если компания готова вкладываться в ГРР, она не сможет масштабировать работы, пока не решит вопрос с людьми.

Как справляется с этим «Полиметалл»:

- Формирует собственные команды. Обучает молодых специалистов и собирает проектные группы под конкретные задачи: геологи, ИТ-аналитики, геофизики работают вместе.

- Создает пул надежных подрядчиков. Работает с теми, кто уже зарекомендовал себя, и строит партнёрства на долгий срок.

Если команда собрана, можно идти даже в «белые пятна»: регионы без дорог и инфраструктуры. Люди — главное. Всё остальное (электричество, оборудование, логистика) приложится.

Проблема №3 — законодательная: «Нельзя исследовать без лицензии»

Представим идеальную ситуацию: геологи выезжают на перспективный участок, отбирают пробы, делают магнитку и геохимию — без бурения, ущерба почве и бюрократических барьеров. Всё логично: сначала убедиться, что участок перспективен, а потом уже выходить на аукцион.

Но на практике это невозможно. Пока нет лицензии, легально нельзя даже взять пробу. Это главный барьер для развития ППП: геологи тратят миллионы на подготовку «вслепую», прибегают к юридическим уловкам или вовсе не подаются на участок.

Чтобы решить эту проблему, «Полиметалл» предлагает ввести новый тип лицензии — краткосрочную, только для предварительных работ. Такая лицензия будет:

- действовать до 500 дней, чтобы обязательно захватить один полевой сезон;

- работать без договора финансирования;

- разрешать геофизику, геохимию и анализ данных на участке;

- ограничивать права на добычу, но давать шанс на подготовку проекта;

- аннулироваться автоматически, если компания не заявилась на основную лицензию.

Эта мера оживила бы поисковые работы, устранила «замороженные» участки и дала шанс юниорам войти в отрасль без гигантских затрат. Лицензия — не послабление, а инструмент развития: она позволяет открывать перспективные зоны быстрее, честнее и с меньшими рисками.

Через тернии к рудам: как открывать месторождения в новых условиях

Прогнозно-поисковые проекты (ППП) — новая опора геологоразведки. Без них невозможно стабильно пополнять минерально-сырьевую базу. Но внедрение ППП требует не только новых данных, но и новых правил игры.

Методологические догмы, кадровый дефицит, законодательные барьеры — вот что тормозит открытие месторождений. Если не с кем идти в «белые пятна» и нельзя даже отобрать пробу без лицензии, то перспективные участки останутся только на бумаге.

Что поможет двигаться вперёд:

- синхронный сбор и анализ геологических данных,

- краткосрочные лицензии для первых этапов,

- цифровая разведка и ИИ вместо поиска вслепую.

Будущее — за технологиями, и «Полиметалл» это доказывает на практике. Беспилотники и спутники берут на себя первичную разведку. ИИ и Big Data помогают выявлять аномалии и моделировать минеральные системы. Геолог становится архитектором данных, а не просто наблюдателем.

«Несмотря на все сложности, горнорудные компании будут идти и в поисковые работы, и в региональное изучение, и в государственно-частное партнерство — куда угодно, потому что за ними стоят фабрики и люди. Мы открыты к сотрудничеству с научно-исследовательскими организациями в части поиска методов, в части переработки этих методов. Формат взаимодействия может быть самый разный. Вопрос только в том, кто к кому придет первый».

Тамара Головина

Прогнозно-поисковая работа — это не про то, где бурить. Это про то, чтобы не бурить зря. А вы как считаете — что мешает искать новые месторождения? Какие решения вы бы предложили? Напишите в комментариях — обсудим.