Искусственный интеллект повсюду — он пишет тексты, управляет машинами, советует фильмы. Но что это значит для меня лично? Заменит ли он мою работу, изменит ли привычный день, или это просто модное течение, которое скоро пройдет? В «Норникеле» на эти вопросы отвечают не в теории, а на практике: компания уже внедряет ИИ в работу своих цехов и офисов.

В этой статье мы узнаем от Данила Ивашечкина, руководителя направления разработки и внедрения ИИ в «Норникеле», как компания использует новые технологии, и дополним материал комментариями Андрея Дороничева, эксперта Кремниевой долины и основателя ИИ-стартапа Optic.

Почему ИИ — это не просто еще один язык программирования

На первый взгляд может показаться: искусственный интеллект — это всего лишь ещё один язык программирования, очередная мода в IT. «Та же математика, те же алгоритмы — просто новое название». Но именно здесь и кроется принципиальная разница.

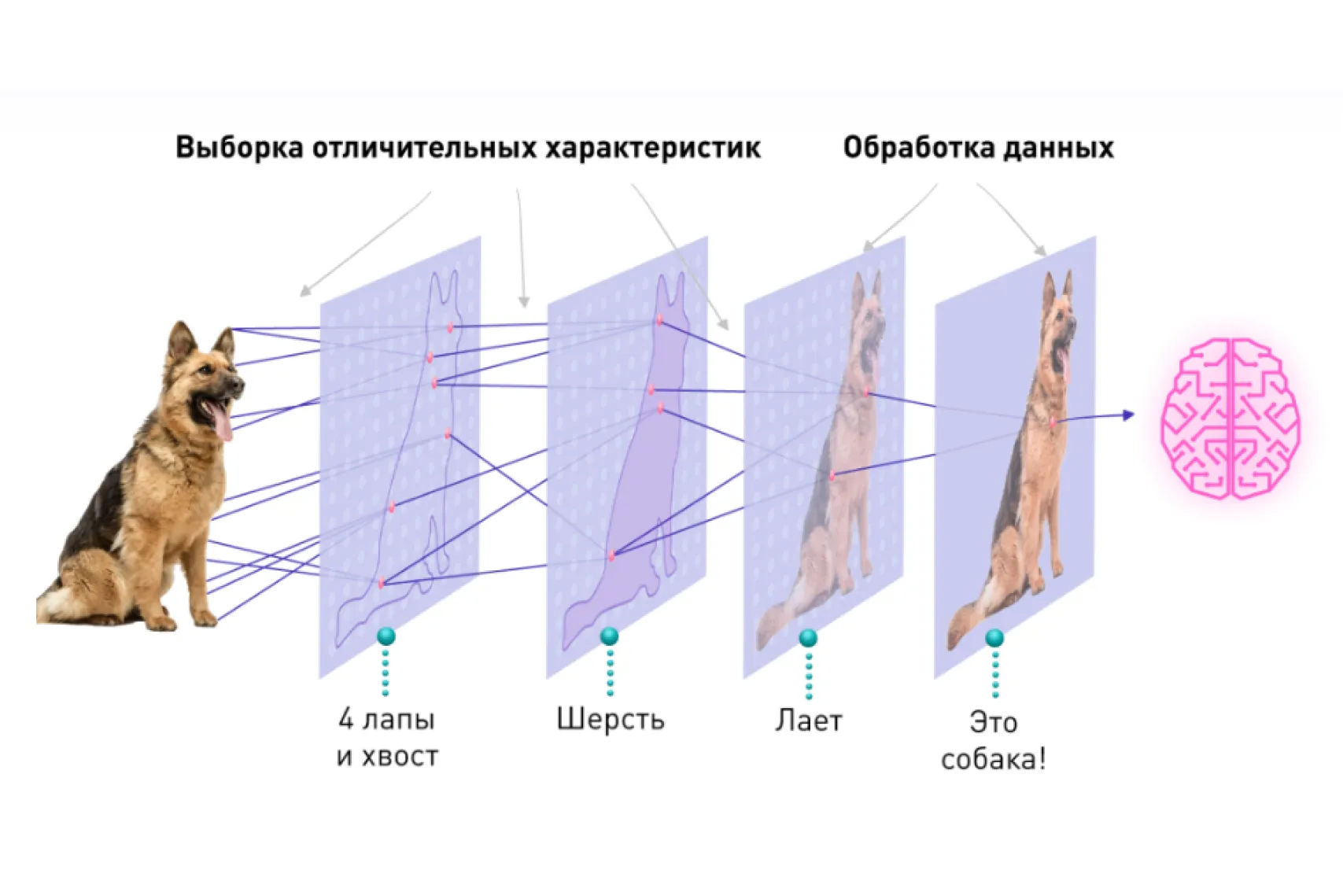

«Искусственный интеллект (ИИ) принципиально отличается от привычного программирования. В классическом кодинге пишут четкие инструкции для компьютера: „если А, то делать Б“. Алгоритм предсказуем, выполняется именно то, что запрограммировано.

Машинное обучение работает иначе. Здесь не пишут алгоритмы напрямую — система сама учится на большом количестве данных и находит закономерности, которые человек не всегда может объяснить. Результаты такой работы могут быть непредсказуемыми, но при этом эффективными»

объясняет Андрей Дороничев, основатель ИИ-стартапа Optic.

Современные модели, такие как GPT (General Pretrained Transformer), используют сотни миллиардов параметров и обрабатывают невероятные объёмы информации. По сути, они строят огромные статистические «карты близости слов». Например, слово «микроволновка» на такой карте окажется рядом с «чайником» или «кухней» — потому что в текстах эти понятия часто встречаются вместе. Поэтому, если спросить у модели, какие приборы обычно стоят на кухне, она предложит именно такие варианты. На этом принципе и работают большие языковые модели (LLM): они подбирают наиболее вероятное продолжение на основе закономерностей в данных.

Именно поэтому складывается впечатление, что система «думает». На деле это не мышление, а статистический прогноз следующего слова или действия. Иллюзия понимания создаётся за счёт того, что модель умеет поддерживать связный диалог, хотя в основе остаётся математика.

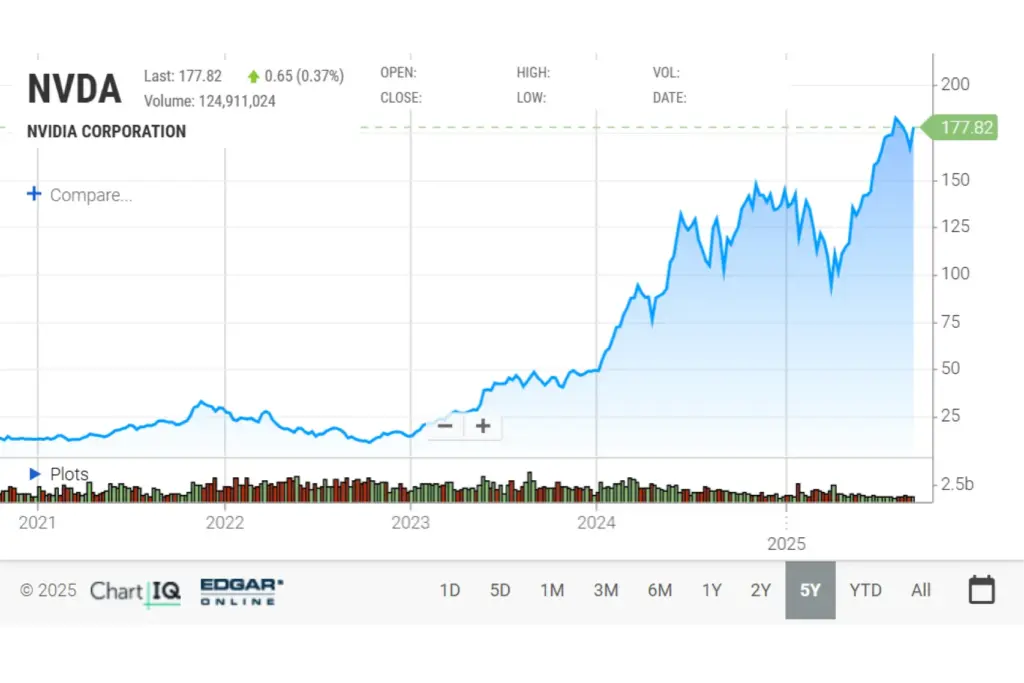

Важно понимать: сама идея машинного обучения не нова. Первые исследования в этой области велись ещё в середине XX века. Но десятилетиями они оставались теорией — человечеству просто не хватало вычислительных мощностей. Настоящий прорыв произошёл, когда появились современные графические процессоры. Именно на них удалось обучать модели на огромных массивах данных, и здесь свою роль сыграла NVIDIA, сделав ставку на глубокое обучение и превратившись из производителя видеокарт в технологического гиганта.

ИИ как новая гонка вооружений

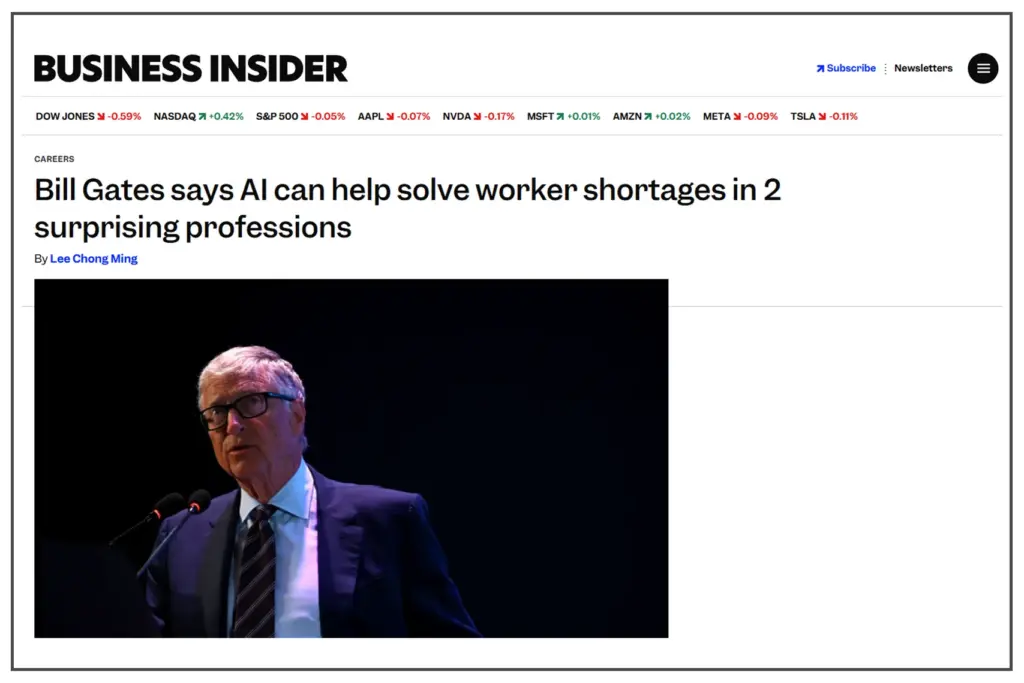

Первые шаги в создании генеративного искусственного интеллекта делали отдельные компании. OpenAI вложила огромные ресурсы в развитие моделей, собрала лучших инженеров и вывела технологии в массовый сегмент. Meta и Google подтянулись следом, французская Mistral выпустила свою модель, а китайский DeepSeek произвёл сенсацию, заявив, что обучил систему уровня GPT всего за 6 миллионов долларов и выложил её в открытый доступ.

Но постепенно речь перестала идти о том, кто сделает очередную удобную модель для пользователей. Искусственный интеллект стал вопросом стратегического преимущества, и рынок превратился в арену глобальной конкуренции. Сегодня это уже настоящая «гонка вооружений» между США и Китаем.

Американцы контролируют ключевые вычислительные мощности — графические процессоры NVIDIA H100, без которых обучение крупных моделей невозможно. Китайские компании вынуждены довольствоваться урезанной версией H800, но компенсируют это масштабом: создают кластеры на тысячах процессоров и получают поддержку государства, которое вкладывает миллиарды в стартапы, инфраструктуру и технопарки. Китай уже обогнал США по количеству патентов, а США пока удерживают лидерство в технологиях.

А что с Россией?

Россия в этой гонке не осталась в стороне. У нас есть собственные разработки — например, модели «Яндекса» и «Сбера», которые создавались с нуля, а не на базе open-source. Они показывают хорошие результаты на русском языке и уже используются в продуктах.

Но вместе с этим есть и серьёзные ограничения. Главное из них — отсутствие развитого венчурного рынка. В США и Китае именно венчур подпитывает инновации: сотни стартапов проверяют гипотезы, десятки из них выстреливают, получая новые инвестиции. В России такого механизма почти нет: стартапам некуда идти за деньгами, кроме как в редкие грантовые программы или к единичным инвесторам.

Есть и вторая проблема — сами идеи. Даже на хакатонах и питч-днях, где должно кипеть новаторство, нередко повторяются решения, которые давно внедрены. Даниил Ивашечкин признаётся: «Прихожу на хакатон, а там предлагают визуальное распознавание для конвейера или детекцию людей по каскам. Такие системы уже реализованы и в России, и за рубежом. Хочется видеть свежие идеи, а не десятую вариацию на тему компьютерного зрения».

В итоге Россия формально присутствует в ИИ-разработках, но системного драйвера роста нет. Тем не менее ниша для развития остаётся: страна могла бы сосредоточиться на создании доменных моделей — специализированных решений для промышленности, энергетики или финансов. Такие системы не становятся глобальными продуктами, но помогают глубже понимать собственные процессы и повышать эффективность, что особенно важно для компаний вроде «Норникеля».

Как ИИ уже работает в «Норникеле»

В «Норникеле» решили не ограничиваться теорией и обсуждениями — искусственный интеллект сразу начали проверять в деле. И речь идёт не о разовых экспериментах, а о проектах, которые уже работают или готовятся к внедрению.

Первый кейс — поиск документов для юристов и налоговиков. Если раньше приходилось вручную перелистывать сотни страниц договоров, то новая модель умеет находить именно тот фрагмент текста, который нужен, и тут же выдавать ссылку на документ. Это экономит часы рутины и снижает риск ошибок.

Второй кейс — «помощник главного металлурга». У специалистов есть сотни технологических инструкций, и раньше для ответа на вопрос нужно было перебирать их вручную. Теперь модель сама просматривает массив документов и формулирует ответ в короткой и понятной форме.

Еще одно направление — работа операторов на производстве. Здесь ИИ выступает как «ко-пилот»: система заранее сообщает, какая руда поступит, отслеживает изменения в параметрах производства и даже голосом предупреждает, если что-то пошло не так. Оператор остаётся главным в принятии решений, но рутинные задачи берет на себя алгоритм, повышая скорость и точность работы.

Похожий принцип можно сравнить с автопилотом в Тесле: машина сама управляет, но если она сталкивается с ситуацией, которую не может обработать, голосовой ассистент сразу предупреждает водителя — берите управление на себя. Это повышает чувство контроля и безопасности: человек остается ответственным, но система делает процесс удобнее и эффективнее.

Следующий шаг, над которым команда уже работает, — личный ассистент сотрудника. В отличие от специализированных решений для отдельных департаментов, это инструмент для каждого. Ассистент сможет прочитать длинный документ и за секунды сделать из него резюме, подготовить буллеты для презентации, перевести текст, составить письмо или протокол совещания. Фактически это универсальный помощник, который закрывает всю бюрократическую и рутинную нагрузку.

Главный принцип — ИИ не заменяет людей, а освобождает их время. Там, где раньше уходили часы на поиск или переписывание, сотрудники могут сосредоточиться на более сложной и важной работе: анализе, принятии решений и творческих задачах.

Заменят или помогут: чего на самом деле ждать от ИИ

Вопрос «а не заменит ли ИИ людей?» возникает всегда. У Ивашечкина есть личный пример еще из ритейла, где начиналась его карьера. Тогда он занимался прогнозированием спроса: сколько бананов, молока или макарон купят на следующей неделе. Сначала вся работа строилась на Excel и простых алгоритмах, потом компания решила внедрить машинное обучение. Алгоритм научился сам «пробегать» по тысячам товаров, прогнозировать спрос и автоматически заказывать нужное количество.

«Получалось, что отдел, где каждый отвечал за свою категорию — фрукты, бакалею и так далее, — вроде как стал не нужен. Но нас не уволили. Мы просто перестали сидеть в Excel и SQL, а стали управлять развитием этих алгоритмов. Кто-то ушел в дата-сайентисты, кто-то стал продактом. Команда осталась, просто работа поменялась», — объясняет Ивашечкин.

Похожая история повторилась и в «Норникеле», только теперь — с промышленными профессиями. Когда начали внедрять алгоритмы, операторы поначалу решили, что их собираются заменить.

«Синусоида была постоянная: если у нас что-то получалось, люди пугались — все, мы больше не нужны; если не получалось, они — мы же говорили, что люди лучше», — рассказывает Ивашечкин.

Опыт «Норникеля» показывает: искусственный интеллект не вытесняет специалистов, а меняет характер их работы. Рутинные процессы берут на себя алгоритмы, а люди остаются в центре системы — они принимают ключевые решения, отвечают за результат и используют технологии как инструмент. В итоге ИИ становится не заменой, а партнером, который помогает сотрудникам быть эффективнее и освобождает пространство для творчества и новых задач.

Как приручить технологии: контроль без торможения

Если на уровне компаний мы уже видим практическую пользу от ИИ — от поиска документов до поддержки операторов, — то на уровне общества встает другой вопрос: а какие риски он несет и кто будет отвечать за их последствия? Любая мощная технология похожа на лекарство: в правильных руках она помогает, в неправильных — становится ядом. Поэтому разговор об искусственном интеллекте неизбежно выходит на тему регулирования.

Когда разговор заходит о регулировании искусственного интеллекта, Ивашечкин сразу вспоминает самые наглядные угрозы: дипфейки и голосовые подделки.

«Сегодня алгоритмы могут не просто менять лицо в видео, но и полностью копировать голос. Представьте: звонит якобы ваш ребенок или внук и просит срочно перевести деньги. Или как в истории с „Брэдом Питтом“ — когда женщину обманули, подменив голос. Смешно, пока не понимаешь, что это реальная угроза»

говорит Ивашечкин.

Такие сценарии, по его мнению, регулировать нужно уже сейчас. Но вместе с этим Данил Ивашечкин предостерегает от чрезмерного давления государства. Он приводит пример Европы, где в какой-то момент обязали компании заранее раскрывать, на чем обучены их модели, и готовить десятки страниц документации.

«Вроде бы ничего плохого, но фактически это убивает стартапы на старте. Модель и так стоит миллионы, а тут еще бумажная нагрузка сверху. В итоге многие проекты в Европе просто не взлетели. Это не про безопасность, это про торможение прогресса», — отмечает Ивашечкин.

По мнению Даниила Ивашечкина, регулирование должно быть точечным и идти по рискам, а не по принципу «зарегулировать всё, что движется». Иначе инновации просто не взлетят. Но есть и другая крайность — полностью пустить процесс на самотёк, что чревато ростом мошенничества и появлением опасных технологий.

Андрей Дороничев добавляет: чтобы вырабатывать эффективные правила, нужно глубокое понимание самой технологии, а его пока нет. Искусственный интеллект слишком мощный инструмент, сравнимый по влиянию с ядерной физикой. Поэтому вовлечение государства неизбежно, но важно, чтобы в процесс были включены профессионалы. Ответственность лежит и на компаниях, создающих фундаментальные модели: именно им придется сотрудничать с государством и выстраивать ответственную работу.

По мнению Дороничева, прямо сейчас эффективно регулировать отрасль невозможно. Но в долгосрочной перспективе это неизбежно: как и ядерные технологии или энергетика, ИИ рано или поздно будет обрамлен системой правил. Сегодня же важно удержать баланс: индустрия и государство должны двигаться вместе.

Как изменится твоя жизнь с искусственным интеллектом

Будущее искусственного интеллекта рисуется сразу в нескольких плоскостях. Для компаний это прежде всего доменные модели — ассистенты, которые знают всё о внутренней жизни бизнеса. Они берут на себя рутину: оформить документы или найти нужные данные. Такой подход экономит время и оптимизирует процессы, оставляя людям больше пространства для творчества.

Для человека ИИ в будущем станет настоящим помощником и в быту, и в развлечениях, и в медицине. Представьте: чтобы съездить в отпуск, не нужно часами искать билеты и отели. Достаточно написать ассистенту «лечу в Таиланд — купи всё, что нужно», и система сама подберет перелёт, жильё и сервисы. То же самое с развлечениями: захочешь билеты на матч — просто указать цену и ряд, а дальше всё сделает ИИ.

Игры тоже изменятся до неузнаваемости. Персонажи (NPC), которые раньше механически повторяли зашитые в них реплики, теперь будут реагировать как живые собеседники — с ними можно будет говорить, и каждый диалог окажется уникальным. Сценарий станет вариативным и будет подстраиваться под игрока: в начале игры можно будет указать интересы и предпочтения, и история развернется именно под них.

Но самые большие надежды связаны с медициной. Дороничев рассказывает, как его команда использует ИИ для подбора лекарств: алгоритмы анализируют накопленные за десятилетия фармацевтические данные и проверяют миллиарды комбинаций молекул за считанные минуты. Раньше специалисты могли протестировать лишь несколько тысяч вариантов в день, теперь — миллиарды. Именно так удалось найти молекулу-кандидата против рака молочной железы.

«Каждый эксперимент — как запуск ракеты: на старте ты сделал всё возможное, но узнаешь, полетит она или нет, только в момент запуска», — объясняет Дороничев.

По масштабу влияния искусственный интеллект всё чаще сравнивают с электричеством: как только оно появилось, изменилось буквально всё вокруг. Но, как и любая технология, AI держится на трёх китах — людях, данных и вычислительных мощностях. Данные и мощности множатся с каждым годом, а вот люди остаются главным звеном. Именно от нас зависит, как использовать этот инструмент: ускорять поиск лекарств, создавать новые форматы образования и развлечений или же использовать его для спама и мошенничества.

А каким вы хотите видеть будущее вместе с искусственным интеллектом? Давайте помечтаем: каким может стать наш мир — от производства и науки до повседневной жизни? Какие самые смелые прогнозы приходят вам в голову?

Материал подготовлен при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.